Autore/as: Virginia Ayllon, Raquel Gutierrez Aguilar, Claudia Lopez Pardo, Huascar Salazar Lohman, Silvia Rivera Cusicanqui, Mijail Miranda Zapata, Magali Copa Pabon, Alison Spedding Pallet, Nohely Guzman, Marxia Chavez Leon, Jose Octavio Orsag Molina, Elizabeth Lopez Canelas, Stasiek Czaplicki Cabezas, Soledad Enriquez Orellana, Ara Goudsmit Lambertin, Simon Muiba Inchu, Joao Castelo Branco, Guillheme Marinho Miranda, Rafael Urban y Sara Lewis.

Puedes adquirir la revista en: Cochabamba (Librería Electrodependiente); La Paz (Librería la Audacia); Santa Cruz (Librería el Bagallero Ilustrado), Sucre (LIBREría)

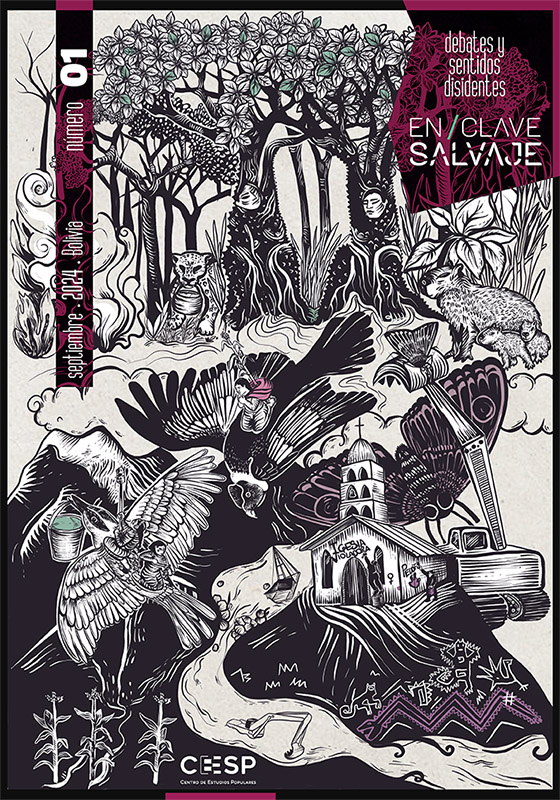

En una Bolivia todavía marcada por las cicatrices de los acontecimientos de 2019 y las profundas secuelas sociales, económicas y familiares que dejó la pandemia, las palabras parecen insuficientes para capturar los sentimientos, reflexionar sobre lo vivido y comprender plenamente la realidad en la que hoy nos encontramos.

Poco se ha explorado sobre estos temas y aún menos desde perspectivas que se aparten de las narrativas predominantes. En este sentido, esta revista nos propone en una primera parte ‘’Coordenadas’’, a través de siete ensayos, principalmente elaborados por autoras y, cabe decirlo, insignes intelectuales bolivianas, un recorrido por relatos, reflexiones críticas y agudas observaciones que iluminan la encrucijada en la que nos encontramos.

Entre las joyas del volumen destacan los sublimes micro relatos o “viñetas”, de Virginia Ayllón, que, desde la íntima sensibilidad de su experiencia de vida, nos invitan a desentrañar las complejidades de los acontecimientos y tensiones vividos en 2019, contemplados desde la periferia urbana paceña. Por su parte, Huáscar Salazar ofrece una lúcida deconstrucción de las falsas dicotomías que emergen de los corrosivos fenómenos del “chantaje progresista” (del MAS) y la “tentación liberal” (de la oposición), desafíos que constriñen nuestras reflexiones sobre lo políticamente posible y lo éticamente deseable.

Mijail Miranda, en tanto, entrega una incisiva crítica sobre el poder de las plataformas digitales, particularmente TikTok, para capitalizar nuestros miedos, angustias y ansias de sentido frente a una realidad que los medios de comunicación tradicionales, en su decadencia, ya no logran decodificar. Su llamado es claro: reivindicar ese espacio como un territorio de disputa, evitando que quede en manos de ecosistemas reaccionarios y maquinarias de desinformación que han manipulado multitudes en otros contextos globales.

Y todo ello, sin dejar de mencionar otros cuatro artículos de profundidad notable, escritos por pensadoras del calibre de Raquel Gutiérrez Aguilar, Claudia López Pardo, Silvia Rivera Cusicanqui, Magali Copa Pabón y Alison Spedding Pallet, quienes aportan nuevas dimensiones y claves interpretativas a este mosaico intelectual.

En un contexto de crisis socioecológica y económica que no deja de profundizarse, recobra fuerza la necesidad de repensar la Amazonía en toda su complejidad, como territorio y como concepto. Este desafío, asumido en la segunda parte de la revista, recae sobre una nueva generación de activistas y académicas para expresar lo que consideran vital en este momento de auge de intereses extractivistas, despojadores y biocidas.

Entre las contribuciones más destacadas, el análisis de José Octavio Orsag Molina expone cómo las narrativas sobre el oriente boliviano, en ausencia estatal, permitieron a las élites locales operar como engranajes de un sistema de despojo que, bajo discursos de modernidad, legitimó matanzas, esclavización y apropiación territorial. Este relato, central en la historia oficial y regional, oculta resistencias y normaliza las violencias fundacionales. Orsag nos invita a repensar “los orientes” desde una ecología política que desentrañe estas estructuras coloniales aún vigentes.

En cuanto a Marxa Chávez León nos conduce a las profundidades de las amazonías, no como meros espacios geográficos, sino como entramados vivos de interdependencia. Desde su vivencia en el TIPNIS, desnuda las fracturas sociales y ecológicas provocadas por el avance extractivista y la descomposición política que arrasó los lazos comunitarios. Con una voz lúcida y respetuosa, rechaza el paternalismo y nos convoca a una praxis de lucha situada, consciente de los privilegios y las tensiones que nos atraviesan.

No se puede obviar el poderoso texto de Elizabeth López, que reconstruye las memorias de mujeres tacanas en el norte amazónico de La Paz. Desderelatos fragmentados, López traza cómo la colonialidad, con raíces patriarcales y racistas, ha despojado a estas mujeres de su territorio y busca reproducirlo sobre sus cuerpos, transformando los modos de habitar la tierra. Frente a este proceso, su texto da cuenta de cómo las mujeres han resistido organizándose, construyendo alternativas y politizando sus prácticas cotidianas, desde el cuidado comunal hasta la reivindicación de sus derechos.

Como un complemento, el texto de Ara Goudsmit amplía esta reflexión desde la narrativa oral amazónica, rescatando los cuentos de Núku Xidipau. Para Goudsmit, la ficción actúa como una política especulativa que desorienta certezas coloniales y abre nuevas sensibilidades para escuchar e imaginar mundos más allá del conflicto extractivista. Los cuentos Yaminawa, al resistir a finales felices, asumen los conflictos como espacios productivos de transformación.

A esto se suma Soledad Enríquez que desde su experiencia con la agroforestería desenmascara una verdad incómoda pero necesaria: el trabajo agronómico en la Amazonía no puede desligarse de las personas que habitan y transforman estos territorios y fracasan al no considerar las lógicas, los ritmos y los saberes de las comunidades locales.

Finalmente, destacan los textos de Stasiek Czaplicki, del equipo de Nómadas, y de Simón Muiba Inchu, del Territorio Indígena Multiétnico. El primero es un análisis crítico que desentraña las narrativas y la historia de las políticas públicas en torno a los incendios, cuestionando las perspectivas ‘’ecológicas’’ dominantes desde una mirada incisiva. El segundo, una carta íntima y profunda dirigida a su territorio y del cual les compartimos para finalizar estas palabras inspiradoras:

‘Territorio y Dignidad es saberse libre, vivir donde uno quiera, escuchar los sapitos y el sonido del silbaco en la noche, no tener patrón que te diga que hacer, rumbear por el monte, asustarse del cantar del guajojó, conocer nuestra propia historia pa’ que no nos la charlen, vivir del chaco y el cambalache y que no falte nada’’.

Post Scriptum: El libro viene yapado con una sección llamada “Otros Lenguajes”. No les contamos más, porque parte de la belleza de abrir un libro nuevo está en encontrarse con esas sorpresas inesperadas, sobre todo cuando están tan cuidadosamente curadas como esta sección.

***