En medio de una campaña electoral —que avanzó a una segunda vuelta— marcada por promesas económicas y alianzas de poder, la naturaleza vuelve a quedar fuera del debate. Los incendios que devoran millones de hectáreas, la minería ilegal que envenena los ríos amazónicos, el avasallamiento a las áreas protegidas y la deforestación que arrasa comunidades enteras parecen no tener espacio en los programas de gobierno. Los partidos prefieren mirar a otro lado, como si el colapso ecológico no fuera también el colapso de la economía y de la vida.

Ante ese silencio, surge una voz que dice lo que muchos callan. Iván Arnold, director de Fundación Nativa, advierte que estas son “elecciones sin planeta” y que la neutralidad frente a la destrucción es complicidad. En esta entrevista, Arnold no solo desnuda las omisiones de la política, sino que plantea con crudeza los desafíos ineludibles para un país que, si no reacciona ahora, corre el riesgo de convertir sus próximos comicios en la administración de sus propias ruinas.

—Es 2025 es un año electoral en Bolivia. ¿Cómo describes la presencia del tema ambiental en las campañas que se plantearon antes de la primera vuelta y ahora en la segunda vuelta?

—Es prácticamente inexistente. Este debería ser el año en el que los bosques, los ríos y las comunidades indígenas tuvieran un rol central, y sin embargo entran en campaña sin un candidato que los represente. La temperatura política arde más en los titulares que los propios incendios forestales, que el año pasado arrasaron más de 12 millones de hectáreas y amenazan con repetir un escenario catastrófico. Y, aun así, cuando uno revisa los programas de gobierno, encuentra que las propuestas ambientales son apenas un apéndice, una frase de cortesía, un párrafo para la foto.

—Utilizan palabras como: cuidar la Pachamama, promover energías limpias, educación ambiental. ¿Qué significa eso para ti?

—Es retórica impecable, pero vacía. Se repiten frases que suenan bien, pero no hay detrás metas claras, plazos, presupuestos ni mecanismos de control. En algunos casos la contradicción es descarada.

—Tras revisar los planes de los distintos partidos, ¿qué hallaron en concreto?

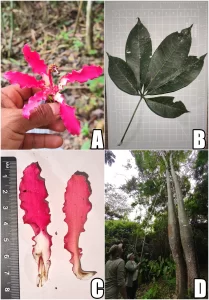

—Encontramos omisiones gravísimas. En deforestación, ninguno plantea metas concretas para reducir la pérdida anual de bosques, a pesar de que Bolivia está en el podio mundial de países que sufren mayor pérdida de bosques. En minería ilegal, no hay propuestas para frenar el uso de mercurio en los ríos amazónicos ni para detener la invasión de áreas protegidas. Sobre incendios forestales, silencio absoluto o frases huecas, sin tocar el tema de derogar las normas incendiarias que legalizaron la quema de bosques. Y en cuanto a áreas protegidas, abundan las declaraciones de amor, pero no existe un plan operativo y tampoco se pudo encontrar alguna intención de mayor financiamiento, considerando que el número de guardaparques y otros funcionarios que trabajan en las áreas protegidas es totalmente insuficiente, incluso para cubrir una fracción de los territorios bajo resguardo.

—¿Por qué cree que la crisis ambiental es relegada frente a la crisis económica?

—Porque en la jerarquía política la ecología sigue tratándose como una “externalidad”, algo a atender después de resolver déficit, deuda o tipo de cambio. Pero esa lógica es un error fatal. El colapso ecológico no es una consecuencia lejana de la crisis económica, es su multiplicador. Un país que pierde bosques al ritmo de Bolivia está hipotecando su agricultura, su agua, su turismo y su capacidad de adaptación al cambio climático. Cada hectárea perdida, cada río contaminado, cada especie desplazada, tiene un costo acumulativo que ningún plan económico puede reparar.

—Cómo has visto el papel de las ONGs ambientales en las críticas a esta clase política que no consideró el medioambiente en sus propuestas electorales.

—Sería fácil culpar solo a la clase política, pero sería deshonesto. También nosotros, las organizaciones ambientales, hemos fallado. Hemos sido demasiado educados en nuestras críticas, complacientes en ciertas alianzas y lentos para coordinar esfuerzos comunes. Nos hemos acostumbrado a hablar un lenguaje técnico que luce bien en conferencias, pero no hemos construido una narrativa capaz de movilizar masivamente a la ciudadanía. Tenemos diagnósticos perfectos, pero que terminan acumulando polvo, mientras en el terreno las dragas mineras y las topadoras avanzan sin freno.

No se trata de renunciar a la ciencia, sino de convertirla en un arma política y cultural de alcance popular. Dejar de esperar que los candidatos se acerquen a escucharnos y obligarlos a responder. Salir de la cómoda esquina del “observador independiente” y asumir que, en este contexto, la neutralidad es complicidad.

—¿Cuáles son los desafíos concretos que deberían estar en la agenda electoral pero no aparecen?

—Son varios, y todos urgentes. Primero, derogar las normas incendiarias que incentivan la quema y el desmonte, y reemplazarlas por un marco legal que cierre el paso a la especulación y al tráfico de tierras. Segundo, reducir la deforestación no con campañas simbólicas de reforestación, sino con un cambio estructural en el modelo agropecuario y ganadero, cumpliendo la ley y promoviendo economías de bosque. Tercero, erradicar la minería ilegal y el uso de mercurio, protegiendo los ríos amazónicos y otros de la cuenca del Plata como el Pilcomayo y a las comunidades indígenas que dependen de ellos. cuarto, blindar las áreas protegidas, no solo en el papel, sino con presupuesto, personal y control territorial efectivo. Y quinto, trabajar para superar la grave crisis ambiental urbana; que los distintos municipios de Bolivia cuenten con sistemas adecuados de tratamiento de su basura, residuos sólidos y de aguas servidas; actualmente ninguno de los mas de 300 municipios que hay en Bolivia, tiene resueltos estos problemas.

—¿Por qué no se incluyen estos puntos en las plataformas electorales?

—Porque implican enfrentar intereses demasiado poderosos: la agroindustria, las cooperativas mineras, las redes de tráfico de tierras, e incluso políticas estatales diseñadas para “flexibilizar” la explotación del territorio. Esos intereses pesan más que el futuro del país, y los partidos prefieren el silencio antes que confrontarlos. Pero la verdad es que, sin afrontar esos poderes, vamos directo al colapso.

—¿Cómo describiría estas elecciones desde una perspectiva ambiental?

—Son elecciones sin planeta. Los partidos compiten prometiendo atraer inversiones, generar empleos y estabilizar la economía, pero ninguno responde a la pregunta fundamental: ¿en qué economía creen que se podrá vivir si el agua se agota, si los suelos se degradan y si los incendios destruyen la base productiva del país?

—¿Entonces la ausencia de propuestas ambientales es casual o intencional?

—No es casual. Refleja una forma de hacer política que sigue viendo la naturaleza como un recurso inagotable y, peor aún, como una variable sacrificable. Lo ambiental es tolerado mientras no choque con el extractivismo, pero cuando se interpone en su camino, se lo arrincona.

—En ese contexto, ¿qué papel puede jugar la conservación?

—La conservación también puede ser una herramienta para salir de la crisis. Puede sonar impopular en tiempos difíciles, pero conservar áreas protegidas y recursos naturales puede atraer inversión. Si incorporamos el turismo o las finanzas climáticas en la ecuación, estamos hablando de divisas que el país necesita. Bolivia tiene condiciones únicas para desarrollar un movimiento turístico ligado a sus atractivos naturales. Pese a los desafíos, cada año llegan visitantes de todo el mundo para conocer el Salar de Uyuni, la Reserva Eduardo Avaroa, el Parque Nacional Madidi, entre muchos otros lugares.

—¿La solución entonces depende solo de la política?

—No. No podemos esperar a que el próximo presidente, sea del color político que sea, descubra la urgencia ambiental por sí mismo. Necesitamos que la crisis ecológica esté en el centro del debate electoral, con la misma prioridad que la inflación o la deuda. Y si los candidatos no la ponen allí, debemos hacerlo nosotros: en las calles, en los medios, en las redes, en cada espacio donde se hable del futuro del país.

—¿Qué significa realmente este año 2025 para Bolivia?

—Primero, decir que esperamos que para esta segunda vuelta los candidatos que quedaron en carrera, realmente puedan ampliar sus propuestos con respecto al tema ambiental y de este modo dejar claro que su visión de desarrollo no está contrapuesta con la conservación, ni pasa por una devastación de nuestros recursos naturales.

El 2025 no es solo un año electoral. Es un punto de no retorno para nuestros bosques, ríos y comunidades. La pregunta no es si podemos darnos el lujo de relegar la naturaleza, sino si podremos sobrevivir a las consecuencias de seguir haciéndolo. Si no entendemos ahora que el Gran Paisaje Chaco-Pantanal y la Amazonía arden, que los ríos se envenenan y que el presupuesto ambiental es menor que lo que cuesta un desfile militar, entonces la próxima elección no será sobre quién gobierna Bolivia, sino sobre quién administra sus ruinas. Porque la principal crisis que enfrentamos hoy no es la económica: es la ambiental.