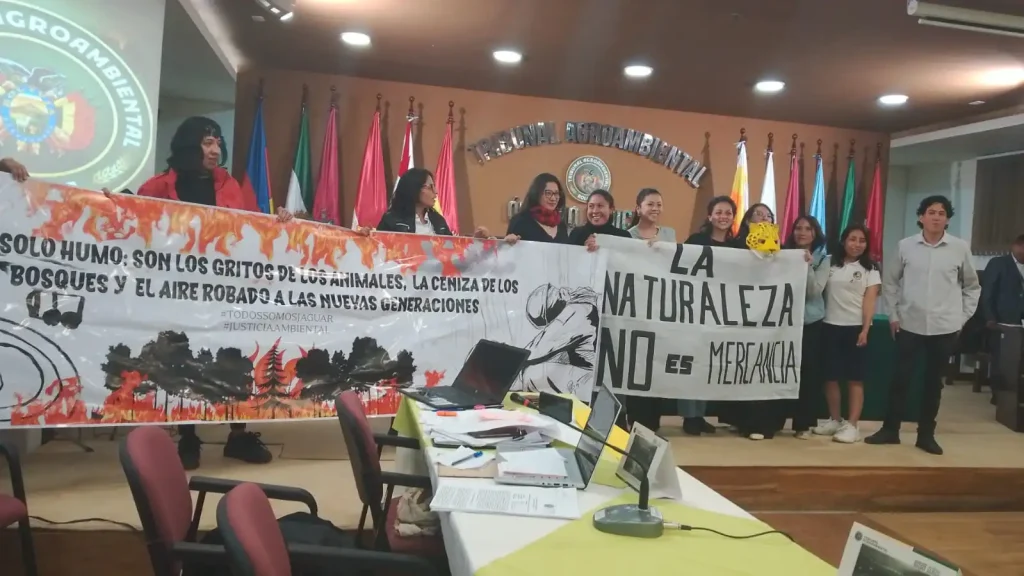

En una decisión sin precedentes que marca un punto de inflexión en la justicia ambiental boliviana, el Tribunal Agroambiental desestimó todas las impugnaciones presentadas por varias instituciones del Estado y gremios agroempresariales –incluyendo la Procuraduría General, la ABT, ocho ministerios y la Federación de Ganaderos de Beni– y consagró el derecho de la sociedad civil a vigilar y exigir acción frente a la destrucción de los bosques.

La resolución, leída tras seis horas de audiencia, constituye una derrota jurídica contundente para el aparato estatal y los sectores que buscaban anular la Acción Popular interpuesta por siete jóvenes de Bolivia, cuyos nombres son: María de los Ángeles Mamani Rocha, Fabiana Marcela Pérez Morales, Mariana Orías López, Ana Paola Ortega Ustárez, Selva Fabiana Revollo Ortubé, Gabriel Meneces Heredia y Claribel Villarroel Irala. Lejos de clausurar el proceso, el Tribunal abrió un nuevo capítulo en la defensa ambiental dictaminó:

- Activación “improrrogable” en 48 horas de medidas cautelares contra incendios.

- Que los jueces agroambientales de Bolivia, en especial en la Chiquitanía, Amazonía y Chaco, activen su competencia y ejerzan plenamente sus funcione.

- Movilización inmediata de jueces agroambientales en territorios críticos (Chiquitanía, Amazonía, Chaco).

- Dotación urgente de recursos y condiciones para bomberos voluntarios

- Revisión legislativa del paquete de “leyes incendiarias” por la Asamblea Plurinacional

- Protección específica para defensoras ambientales

- Que los defensores ambientales asuman un rol protagónico en la conservación y mitigación, garantizando la efectividad de dichas medidas.

- Que la Asamblea Plurinacional revise, analice y armonice la normativa vigente, en particular las denominadas leyes incendiarias.

- Que, en caso de omisión legislativa, se exhorte a la Asamblea a debatir y aprobar una nueva ley.

Ángeles Mamani, una de las valientes jóvenes que realizaron la demanda ante el Tribunal Agroambiental, dijo que “este trabajo y defensa no solo es de las siete personas que formamos el grupo, es de todo un ejército de protectores y guardianes de la naturaleza que vienen hace muchos años enfrentando a los destructores de nuestra amada Natura, esta primera batalla ganada, es de todos y todas”.

Fabiana Marcela Pérez Morales, otra de las jóvenes demandantes, recordó el largo y doloroso camino que precedió a esta victoria judicial. “Años atrás tuvimos dos intentos fallidos, en 2019 y 2020. Entonces sentimos, primero, mucha rabia y luego una gran pena, porque como ciudadanas voluntarias que estábamos junto a quienes sufrían los incendios —animales, personas, comunidades enteras— no logramos generar una acción real para detenerlos.

Elaborar las primeras demandas fue duro: en 2019 lograron presentarla mientras apoyaban con ayuda para la fauna silvestre, pero en 2020, en plena pandemia, fue imposible llevarla físicamente hasta el juez y al hacerlo de forma virtual la desestimaron.

“Eso nos frustró y nos llevó a dejar en pausa la acción, justo en años en que se normalizó que se quemen entre 4 y 6 millones de hectáreas anuales. Pero la catástrofe del 2024, con más de 12 millones de hectáreas arrasadas y el humo llegando hasta Sucre, nos destrozó el corazón: era respirar vida perdida, muerte. Nos sentimos culpables por no haber luchado más, y esa culpa nos impulsó a presentar nuevamente la demanda este año. Que haya sido aceptada ya despertó una esperanza, y lo que hoy ocurrió la mantiene viva y latente. Esto me da una vez más motivación para defender mis derechos, saber que como ciudadana boliviana puedo y debo ser escuchada. No estuvimos solas, no estamos solos: somos muchos, conscientes de que la lucha por un ambiente sano es importante. El miedo se fue, y la esperanza volvió”, enfatizó Fabiana.

El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, en un análisis tras saberse el resultado, destacó que el fallo “obliga por primera vez al Estado a rendir cuentas” sobre las políticas que generaron las crisis de 2019 y 2024.

“Por primera vez, un tribunal reconoce oficialmente e incorpora como prueba válida la documentación técnica, reportes y alertas tempranas que organizaciones de la sociedad civil e indígenas hemos generado durante más de una década“, explicó el experto.

La sentencia, según el análisis, representa una condena jurídica explícita al paquete normativo de los últimos años. “El Tribunal no solo exhorta a su revisión; identifica causalidad directa entre estas leyes y las tragedias ambientales”, afirmó.

Descentralización coercitiva y aplicación de Escazú

El fallo trasciende el gobierno central al obligar a autoridades departamentales y municipales a actuar en el mismo plazo de 48 horas. “Esto evita que la responsabilidad se diluya y exige acción inmediata a quienes están en territorio”, destacó el director del CEJIS.

Además, la resolución aplica directamente el Acuerdo de Escazú, validando por primera vez su fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico boliviano y estableciendo un nuevo estándar para el litigio climático.

El director de la ONG Oré, Leonardo Tamburini, coincidió que se trata, en primer lugar, de una sentencia histórica desde lo formal, porque se reafirma la competencia de este Tribunal de fallar sobre una cuestión que, si bien no es de su directa competencia establecida en la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial), la asume en aplicación del Convenio de Escazú, la Opinión Consultiva 23/19 y 32/25 que exigen al Estado adoptar medidas urgentes que precautelen los derechos humanos de todos los bolivianos y demás seres vivos, por la crisis climática efecto de los incendios forestales que estamos sufriendo.

En segundo lugar, enfatizó que es histórica porque el Estado retrocedió en sus planteamientos, aceptando gran parte de los argumentos de los activistas ambientales, donde las evidencias sobre los factores de riesgos de los cuales son responsables, era abrumadora.

“También recularon los gremios empresariales, que retiraron las excepciones de incompetencia contra el Tribunal, asumiendo su competencia y aceptando el fallo.

Stasiek Czaplicki Cabezas, economista ambiental y periodista de investigación de Revista Nómadas, remarcó que las demandantes abrieron una grieta en el muro de la inacción. Una grieta que fue ensanchada por decenas de organizaciones e individuos del movimiento ambiental, y que hoy nos recuerda algo esencial: que muchas veces las victorias nacen del coraje de quienes se atreven a intentar lo que nadie había probado antes. Pero también del respaldo colectivo, silencioso o ruidoso, de abogadas, defensores, investigadoras y activistas de larga y corta trayectoria, que juntas logran inclinar la balanza.

“Ojalá esta experiencia inspire a muchas personas más. A pensar más allá de los caminos ya trillados. A probar estrategias nuevas, incluso cuando el desenlace no esté garantizado. Porque no todo lo que se intenta fructifica de inmediato, pero toda lucha deja semillas”.

Stasiek Czaplicki sabe que esta decisión judicial no es menor. Brinda herramientas, sienta precedentes, y confronta el poder empresarial y estatal que hasta ahora ha justificado su inacción ante la deforestación y los incendios. Pero su verdadero alcance —advierte— dependerá del uso que hagamos, como sociedad, de las medidas dictadas por el Tribunal. Su impacto no está escrito en piedra: está en nuestras manos.

“Sabemos que esto, por sí solo, no revertirá el avance ecocida que enfrentamos. Pero sí marca un punto de inflexión. La lucha desde la sociedad civil continúa, debe continuar, y necesita fortalecerse, expandirse, enlazarse con otras urgencias ambientales: la minería aurífera y de otros minerales, el tráfico de tierras, la caza furtiva, el comercio ilegal de fauna silvestre, la contaminación urbana… y tantas otras aristas del colapso ecológico en curso. Frente al despojo, la organización. Frente al extractivismo, la justicia socio-ecologica. Y frente al miedo, la imaginación política para construir futuros distintos”.

Daniela Justiniano, fundadora de Alas Chiquitanas Voluntarios, valoró el fallo como “un primer paso” pero expresó cautela: “Vamos a saber en 48 horas si lo dispuesto puede hacer mayores cambios. Lo importante es que haya participado la ciudadanía, que haya defensa, pese a las instituciones que pidieron inconstitucionalidad”.

El Tribunal fundamentó su decisión en la “evidencia indiscutible del incremento de los focos de calor” y en el marco del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la justicia ambiental.

La decisión judicial llega en medio de una crisis ambiental que ya dejó más de cuatro millones de hectáreas arrasadas solo en Santa Cruz, estableciendo por primera vez en Bolivia que la sociedad civil tiene derecho constitucional a fiscalizar las políticas estatales contra la destrucción de los bosques.

Fundación TIERRA, por su parte, resaltó que el Tribunal Agroambiental emitió la resolución con carácter vinculante para enfrentar la emergencia nacional causada por los incendios forestales. Enfatizó que la determinación no se limita a exhortaciones, sino que impone plazos y advierte con consecuencias penales si las autoridades no atienden el requerimiento. Además, coloca en el centro del debate la necesidad de reforma legal, que está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

TIERRA también se refiere a otro dato importante: “El fallo dispone protección inmediata a la abogada Daniela Alejandra Orihuela, defensora ambiental, garantizando su vida, integridad física y psicológica, y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión y participación pública.

Con este fallo —remarcó— el Tribunal no solo asume un rol activo en la crisis de incendios forestales, sino que también abre la posibilidad de que la justicia se convierta en un freno efectivo frente a la inacción y permisividad del aparato estatal.

Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación TIERRA, calificó a los incendios de 2024 como “el mayor desastre ambiental en la historia de Bolivia”, con más de 12,5 millones de hectáreas quemadas, lo que representa el 10% del territorio nacional. Señaló que los focos de fuego se concentran en Santa Cruz y están estrechamente vinculados a la expansión de la frontera agrícola. “La relación es de 1 a 13. Entonces cuando otorgamos un permiso para quemar una hectárea hay que pensar que existe un riesgo de que 13 hectáreas más se quemen por efecto de los incendios descontrolados”, advirtió. Según Chumacero, las principales víctimas han sido las áreas protegidas y los territorios indígenas.

***