La primera vez que me crucé con el nombre de Maricruz Ballivián Salek, mis ojos divagaban por las portadas de los libros en la librería Ateneo y se detuvieron en una de color anaranjado brillante con un florido árbol color azul. No lo compré ese día, pero creo que las palabras de Los tajibos florecen en invierno estaban destinadas a encontrarme, porque un tiempo, después la novela, fue la lectura mensual designada en mi club de lectura. Me atrevería a decir que ese mes no hubo ni una sola lectora que no haya derramado una pequeña lágrima con esas frases y descripciones que la autora hace de nuestro país.

Este libro es un hermoso recorrido por Bolivia, de Este a Oeste, desde los cerros de la ciudad maravilla hasta la amazonía boliviana. Es un poema disfrazado de novela, tan sensible y atento a los pequeños detalles de la vida como la escritora misma. Y más que nada, esta es la historia de una mujer que se embarca en una travesía no deseada al retornar a Bolivia para reclamar la herencia de su madre, descubriendo en el camino una nueva faceta del luto, la vida y el amor.

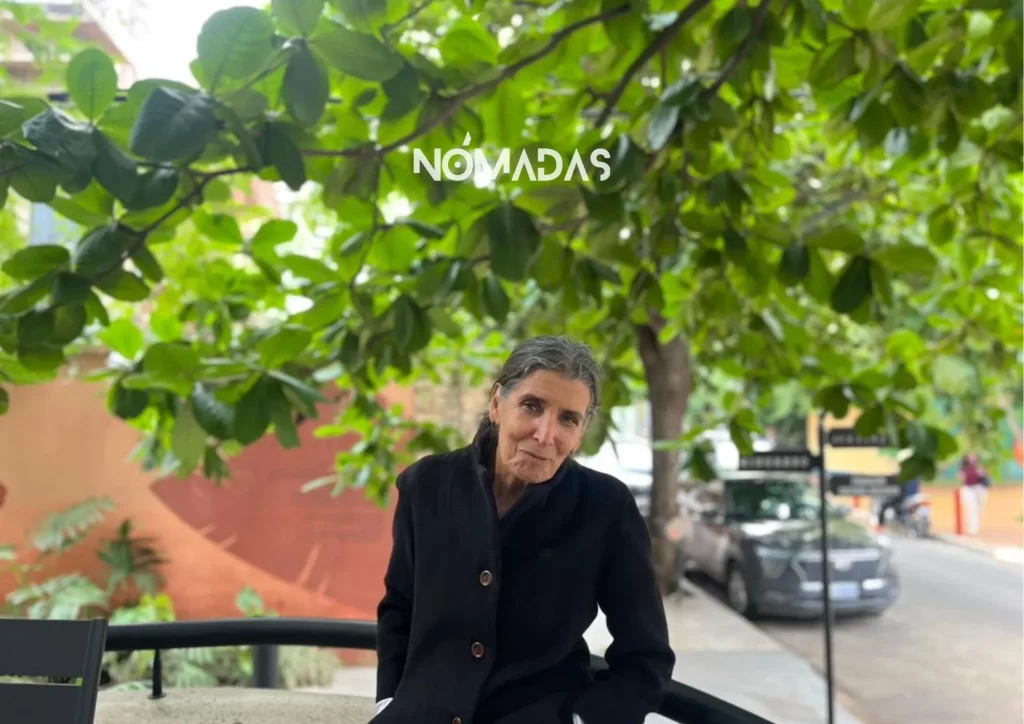

No podía pasar la oportunidad de sentarme con Maricruz a solas, quien es definitivamente un personaje salido de su propia novela, con una sabiduría y atención a su entorno difícil de encontrar estos días. “Mira el pajarito detrás tuyo, ahí en el árbol” —me dice al comienzo de nuestra conversación, sentadas en la hermosa terraza del café Callejxn, sus ojos verdes siempre deslumbrando esa creatividad por el mundo que tanto la caracteriza.

Maricruz nació en Potosí, pero a una corta edad la familia partió a La Paz. A los 15 años, atendiendo un colegio de monjas, decidió seguir ese camino, pero una de las monjas le dijo que volviera a los 18 años, ya que aún era muy joven para tomar la decisión. Sin embargo, a los 18 ya era una guerrillera luchando por justicia. “Yo he sido guerrillera, pero no tenía ningún deseo de ser senadora, diputada… solo era mi apetito por la justicia y creía que se podía alcanzar dando la vida. La solución es amar a la gente, no es ser ni de derecha ni de izquierda, es compartir a veces de tu mesa”, me cuenta recordando esa etapa de su vida.

Empiezo preguntándole si de alguna forma esa educación religiosa la marcó también en el sentido espiritual, ya que lo transmite tanto en su novela y en especial en sus descripciones de la naturaleza.

“Soy sinceramente amadora de la naturaleza. Si lloro cuando cortan un árbol, es verdad, es desde lo más profundo de mi ser. Esa veta espiritual siempre debió haber estado en mí, por eso seguramente he querido ser monja, por eso mi primer libro ha sido la Biblia. Soy un ser bien espiritual”.

Al evocar su niñez, dado que su padre venía de Charagua, Maricruz recuerda que solían pasar largas temporadas en esa zona. Ahí es donde verdaderamente ella descubre ese apego a la naturaleza que habría de marcar su vida.

“Mi papi tenía una inclinación al campo, quizás el haber nacido en Trinidad, hacer su colegio aquí en Santa Cruz. Tenía amor a esa vida. Claro que su generación fue una generación que no tenía idea de lo que iba a pasar con el cambio climático después. Es una

generación que, bueno, tampoco podemos echarle la culpa de lo que ahora estamos viviendo. Pero él amaba el campo y siempre que podía, nos sacaba a pasear”, me cuenta. “Claro, con seis hijos las posibilidades eran limitadas, pero lo hacía cada vez que podía”.

Al preguntarle qué número ocupa ella en ese marco familiar, me responde —para mi poca sorpresa— que es la hija mayor. “Sí, ser la hija mayor fue bien durito, pero muy lindo, porque ¿sabes qué? Aprendes a amar, a amar sin egoísmo y también aprendes a recibir ese cariño que das. Es una experiencia muy interesante. Creo que muchas veces le digo a Dios: gracias por haberme hecho la hija mayor.”

Recordando una hermosa frase de su libro La luna entera se hacía presente (…). Aún ahora, que lo relato, siento latir agitado mi corazón, como si la estuviera mirando de nuevo, le pido que me cuente cómo ese tiempo en el campo y el amor por la naturaleza han llegado a influenciar sus relatos.

“Recuerdo especialmente una larga temporada… cuando tú tienes ocho años, un año parece diez, ¿no? Algo así ocurrió en nuestra vida, porque tuvimos que irnos a vivir al Chaco tarijeño, a un monte a unos kilómetros de Yacuiba. Tú no sabes cómo me ha marcado esa vida en el Chaco. Conocer a la gente que se venía en las noches a la casa de hacienda, digamos, donde vivíamos nosotros, todas las noches con una fogata, mateando… Yo, que tenía ocho años, era la cebadora. Largas tertulias donde nos contaban historias como la viudita, el encadenado, el silbaco. Uno saca de su bolsillo una colita de víbora de cascabel, te la pone en la mano, te cuenta cómo la cazó. Ha sido tal vez un año el que pasamos ahí, pero ha sido tan marcado para mí. Ese año no pudimos ir a la escuela, pero fue una época muy hermosa. Ahora lo veo así: cómo nos enriquece la vida esa experiencia en pleno monte. La zona se llamaba Piedra Blanca y era un aserradero. Nuestro tío tenía un aserradero, jugábamos con el aserrín… A mí hasta hoy me fascina el olor de la madera.

¡Hoy en día me da pena un árbol caído! Puedo llorar por un árbol caído, pero al vivirlo obviamente no me di cuenta de eso, solo pensaba: ‘qué rico el olor a madera’”.

Le pregunto a Maricruz por qué decide empezar el libro con una historia corta: la de una niña que crece en un ambiente familiar humilde y bastante violento, que a primeras instancias no parece relacionarse con el resto de la novela, pero que ciertamente representa la realidad de tantas niñas y adolescentes en nuestro país.

“Yo quería hacer un homenaje a esas niñas, y una de ellas precisamente me regaló una cartulina con un árbol azul que ella había hecho para el colegio y, como te digo, a partir de ahí conté una historia”.

Maricruz me cuenta que la novela nació realmente en la pandemia, a pesar de su eterno hábito de escribir diarios. “Mi hija me llevó a su casa para lo que se suponían serían tres días nada más, y mi otro hijo me consiguió una computadora de segunda mano.” Cuando le pregunto de dónde fluyó esa inspiración, Maricruz me confirma —como ya le he escuchado decir a muchos escritores antes— que uno, al escribir, no sabe qué es lo que harán los personajes; algunos aparecen en la historia “Como la Sotera” —me dice y que fue probablemente una vida de lectura lo que llevó finalmente a la escritura, porque como ella afirma: “No creo que exista algún escritor que no haya leído mucho”.

P. ¿Qué quisiera decirles a los futuros lectores de esta obra?

R. Con esta obra vas a conocer lugares de Bolivia que ni te imaginas que existen. Te va a dar ganas de ir a esos lugares; no vas a necesitar viajar al extranjero ni contaminar el aire… Es algo bien cerca; vieran qué bello es el lago Titicaca. Guaqui, ¿por qué no te animas a ir a Guaqui? Lo que me interesa es que los jóvenes conozcan el país. Es una lectura liviana, apenas y si van a necesitar un diccionario. Cuando veas a un niño que quiere ser bombero, te vas a conmover. Quisiera que la gente vea cómo se sufre con la tala de árboles, con las quemas, con las irregularidades políticas… sentir empatía por todos los que están envueltos en estas situaciones”.

Nuestra charla para la entrevista concluye aquí, pero continúa por casi una hora más, entre risas y algunas lágrimas, hablando sobre la vida, lo que nos mueve, nos motiva. Ha sido un honor para mí el tiempo que Maricruz me ha regalado. Los tajibos florecen en invierno, disponible para la compra en la librería Ateneo, es la única —pero esperamos no la última— novela de esta autora que me hizo una hermosa dedicación con su distintivo bolígrafo verde.

Solo puedo decir, como una humilde lectora sesgada, que espero este relato encuentre a aquellos lectores que están buscando la esperanza en tiempos difíciles.

***

Sobre el autor

-

Aina Martínez

Aina Martínez es economista de profesión y se especializa en las áreas de economía del desarrollo y economía sostenible. Se define como una curiosa insaciable, apasionada por conocer nuevas personas y estilos de vida ajenos al suyo, una inclinación que atribuye a la influencia de los "personajes extravagantes" encontrados en sus lecturas favoritas. Para Martínez, el periodismo y la literatura se encuentran intrínsecamente entrelazados, pues ambas disciplinas comparten la capacidad de conectar con las personas, ofrecer una plataforma a quienes más lo necesitan y contar historias desconocidas, ocultas, crudas o difíciles tal y como son las del mundo real. Forma parte del equipo de Nómadas, con cuyos valores de sustentabilidad y justicia social se identifica plenamente. A través de sus reportajes, espera contribuir a la misión de la revista y a su compromiso con un mundo más justo y consciente.