Imagine este negocio por un segundo. El Estado boliviano le “regala” un predio de 100 hectáreas de tierra. Usted invierte unos 250 dólares por hectárea para “limpiar” (es decir, tumbar el bosque) en una porción de ellas. En pocos meses, esa misma hectárea ya no vale 250, sino 2.500 dólares.

Como necesita recuperar su inversión, usted le vende el predio a un intermediario. Él, a su vez, la revende a una corporación transnacional que se queda con un predio que una vez que haya sido completamente deforestado puede valer 3.000 dólares la hectárea o USD 300 000 por el predio. Y la empresa reporta un retorno anual del 21% a sus accionistas en Wall Street.

Nadie va preso. De hecho, quizás reciban un premio por “invertir en Bolivia”.

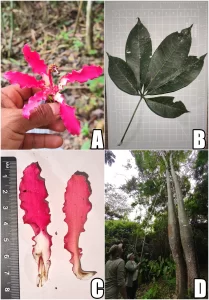

Esto no es ficción. Es el modelo económico que está convirtiendo el Bosque Seco Chiquitano en un activo financiero, mientras Bolivia pierde, solo en lo que va de 2024, 623.383 hectáreas de ecosistemas naturales.

¿Cómo funciona esta maquinaria? ¿Y quiénes se benefician? Este es el mapa de la cadena de valor que transforma nuestro patrimonio natural en una mercancía.

El primer eslabón: La “tierra gratis” que cuesta miles

Entre 1999 y 2022, el Estado identificó 4.5 millones de hectáreas fiscales ‘’disponibles’’, de aquella 3.5 millones fueron intervenidas a favor de 1549 comunidades, la mayoría en Santa Cruz. Paralelamente, en Santa Cruz, al 2021 los interculturales acumularon 4.8 millones de hectáreas en Santa Cruz, y 6,1 millones de hectáreas en manos empresariales, y 5,2 millones de hectáreas en manos indígenas.

Es clave entender esto: no todos los beneficiarios de dotación son traficantes. El sistema incluye tanto a familias que genuinamente buscan tierra para trabajar, como a traficantes organizados que acumulan múltiples títulos bajo testaferros para controlar y comercializar grandes extensiones.

Junto al proceso legal, opera un mercado negro perfectamente aceitado.

El modus operandi:

- Grupos organizan nóminas de 20-30 personas.

- Traficantes infiltrados falsifican documentos.

- Cobran entre 2.873 y 4.310 dólares (Bs. 20.000-30.000) por persona para “gestionar” el acceso y la titulación.

- Dirigentes sindicales exigen “cuotas” de 500 dólares por persona para incluirlos en las listas de beneficiarios.

- Un consorcio “INRA paralelo”, como el “Clan de los León”, presuntamente falsifica expedientes desde hace años.

Aquí se deshace el mito de la “gratuidad”: aunque el Estado no cobra por la tierra, los traficantes sí. Para una parcela promedio de 56 hectáreas, ese “peaje” de corrupción representa un costo de entrada de 51 a 77 dólares por hectárea. Una vez obtenidas, los beneficiarios irregulares revenden las parcelas (ej. 10.000 dólares por 50 ha) o las alquilan (ej. 100 dólares por hectárea), confirmando que el fin es la especulación, no la producción.

Sigue siendo un negocio redondo: tras el desmonte, esa misma hectárea se vende a 2.500 dólares, generando un retorno de hasta 48 veces la inversión inicial.

El ciclo del fraude: “Hacer la FES”

Cada dos años, el INRA debe verificar la Función Económica Social (FES). Pero antes de cada inspección, los dirigentes “depuran” las listas y “meten gente nueva”.

Se realizan “mejoras” solo para la foto: desmontes parciales, viviendas precarias y siembras testimoniales para cumplir con el expediente. Una vez tomada la foto, la posesión se vende y el ciclo se repite.

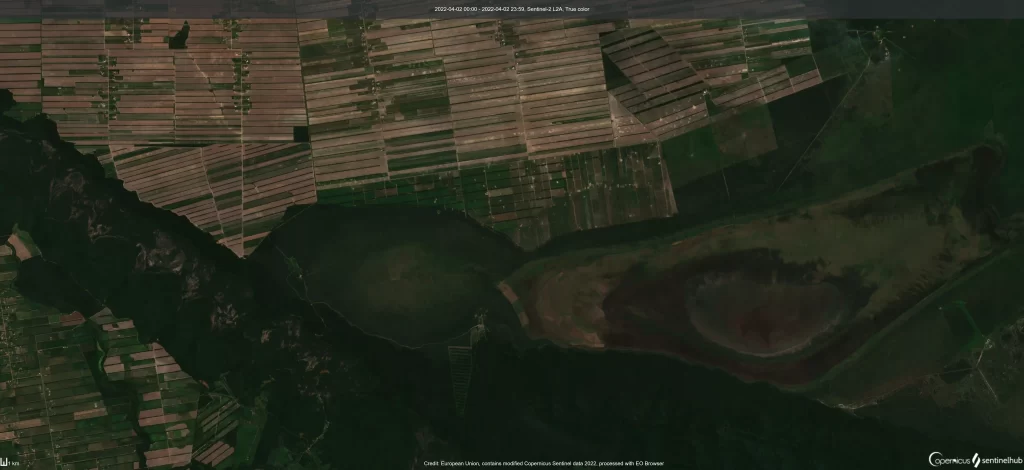

El resultado de este sistema es escalofante: solo en la provincia Velasco se identificaron 475 “comunidades fantasmas”, un eufemismo para 1.7 millones de hectáreas en manos de especuladores.

De bosque a commodity: La máquina de hacer dinero

Este es el corazón financiero del negocio. Los precios revelan la magnitud de la especulación:

- Tierra CON bosque (Chiquitanía): 100 – 250 US$/hectárea.

- Costo del desmonte: 200 – 250 US$/hectárea (con combustible subsidiado por el Estado).

- Tierra DESMONTADA: 1.500 – 2.500 US$/hectárea.

El margen de ganancia bruta por “limpiar” una hectárea es de 1.250 a 2.250 dólares, en meses. El negocio es tan descarado que se publicita abiertamente en redes sociales, con empresarios promocionando “inversiones en agronegocios”.

Los actores: La cadena de la especulación

La cadena tiene múltiples eslabones, cada uno capturando una parte de la ganancia:

Nivel 1: Interculturales y traficantes

Obtienen tierra “gratis” del Estado, desmontan lo mínimo y venden la posesión. Generan ingresos extra vendiendo formularios de desmonte, carbón vegetal o madera ilegal.

Nivel 2: Menonitas

Controlan casi 900.000 hectáreas. Ellos no reciben tierra gratis: la compran a bolivianos, preferentemente a quienes aún no han desmontado.

Nivel 3: Especuladores profesionales

Empresarios que compran, “desarrollan” los proyectos y conectan el mercado local con inversionistas extranjeros.

Nivel 4: Aquí la historia se vuelve obscena

Corporaciones transnacionales como BrasilAgro (filial de la argentina Cresud) definen su modelo como “bienes raíces rurales”, no como producción de alimentos.

Su estrategia oficial es “adquirir propiedades agrícolas subutilizadas” para “transformar propiedades improductivas“.

Traducción: comprar tierras con bosque a bajo precio, desmontarlas (“desarrolladas”) y venderlas una vez que su valor se ha multiplicado.

Las cifras los delatan:

- 21.4% de retorno anual promedio en inversión inmobiliaria rural (BrasilAgro).

- En 2021, BrasilAgro compró 9.875 hectáreas en Bolivia por 30 millones de dólares (a 3.000 US$/ha).

- Cresud reporta un 15% de retorno anual en sus ventas de tierra en Bolivia.

Ambas empresas cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE). El Bosque Chiquitano, de hecho, cotiza en Wall Street.

Las “finanzas grises“: ¿Quién paga la fiesta?

Este circuito no se mueve (principalmente) con dinero ilícito. Opera con dinero perfectamente legal, lubricado por la corrupción:

- Crédito regulado subsidiado: Tasas de interés artificialmente bajas (6-11.5%) que da el sistema financiero boliviano.

- Fondos de pensiones bolivianos: El 10.8% de las inversiones de las AFP (unos 2.569 millones de dólares) fluye hacia sectores responsables de la deforestación.

- Banca internacional: Como el Banco Santander, que financia a Cresud.

- Sobornos a gran escala: Investigaciones y testimonios revelan la escala de la corrupción: desde cobros informales de 100-200 bolivianos por lote a campesinos por trámites gratuitos, hasta sobornos de ~200.000 dólares para consolidar títulos de latifundios, y extorsiones reportadas de hasta 1 millón de dólares para “solucionar” conflictos de tierras.

En resumen: los fondos de pensiones de los trabajadores bolivianos están financiando la destrucción del patrimonio natural del país.

El balance: Quién gana y quién pierde

Quién Gana:

- Traficantes de tierras: 3.000-4.000 US$ por “familia” gestionada.

- Beneficiarios individuales: Hasta 2.250 US$ por hectárea vendida.

- Intermediarios y menonitas: Márgenes comerciales en la reventa.

- Corporaciones transnacionales: 15-21% de retorno anual.

- Sistema financiero: Intereses sobre los créditos.

Quién Pierde:

- El Estado boliviano: Que regaló las tierras.

- Los pueblos indígenas chiquitanos: Que son desplazados.

- El patrimonio natural: 623.383 hectáreas perdidas solo este año.

- El clima global.

- Los trabajadores bolivianos: Cuyos fondos de pensiones asumen riesgos ocultos financiando esta burbuja.

La Paradoja: El Estado como facilitador

Esta es la paradoja obscena:

El Estado (es decir, todos los bolivianos):

- Entrega tierras gratuitamente.

- Subsidia el combustible para el desmonte.

- Provee crédito barato (a mitad de la tasa de mercado).

- Construye caminos e infraestructura que valorizan la tierra.

- NO captura un solo centavo de la valorización.

Los especuladores:

- Reciben activos públicos gratis.

- Capturan el 100% de la valorización.

- Externalizan todos los costos ambientales.

- Reportan retornos del 21% a accionistas extranjeros.

¿Qué se debe hacer?

Este no es un problema de “campesinos que queman”. Es un problema de diseño institucional que ha convertido la destrucción ambiental en el negocio más rentable del país.

Cualquier política seria debe:

- Auditar TODAS las dotaciones 2006-2025 para identificar títulos fraudulentos y comunidades fantasmas.

- Prohibir la venta de tierras fiscales dotadas por un mínimo de 20 a 30 años.

- Eliminar subsidios perversos: El crédito subsidiado debe ser solo para producción verificable y sin deforestación.

- Obligar a los fondos de pensiones a reportar su exposición al riesgo de deforestación.

- Crear un impuesto a la valorización para capturar al menos el 50% de la ganancia especulativa para el Estado.

- Declarar una moratoria inmediata a nuevas dotaciones en zonas forestales.

Pero, sobre todo, hay que llamar a esto por su nombre: no es desarrollo rural, es saqueo institucionalizado del patrimonio público.

Mientras corporaciones extranjeras reporten un 21% de retorno anual vendiendo bosques bolivianos en Wall Street, seguiremos viendo humaredas cada septiembre.

No es (solo) el campesino. Es el sistema.

***