2002 no fue un buen año para el turismo en Marruecos. El pánico germinado entre los escombros de las Torres Gemelas de Nueva York, el año anterior, aún atenazaba a los turistas. El atentado más espectacular de la historia había sido retransmitido hasta la saciedad por las televisiones de todo el mundo. Las filas más apretadas y extremas del Islam habían golpeado sin piedad el corazón de Occidente. Así, en 2002, el turismo, recurso de capital importancia para la subsistencia del país, no llegó a superar ni en un 3% las cifras del año anterior, ya de por sí nefasto. Nada que ver con los tiempos en que la ciudad de Tánger, bajo un régimen de Protectorado Internacional, se convirtió en multitudinario destino de viajeros, bohemios, diletantes, y artistas de todo pelaje. La abigarrada cartografía tangerina era recorrida por los numerosos extranjeros que, allí, se proveían de drogas, experiencias límite y hálito creativo. Tánger fue, durante aquel período (1925-1960), la más cosmopolita de las ciudades, mucho antes de que dicho término comenzase a aplicarse a las grandes metrópolis occidentales. Parte de aquellos visitantes decidió hacer vida en este país extraño y exótico. Sus costumbres y modos de vida supusieron un soplo vital para los hastiados habitantes de Occidente. Y así se mantuvo, Marruecos, desde entonces, como la más asequible posibilidad de un paraíso. Al menos hasta 2001.

Meknés mantenía entonces su atmósfera genuinamente marroquí, y pocos de sus habitantes vivían del turismo exterior.

En 2002, pocos occidentales llegamos al puerto de Tánger. Los normalmente insoportables buscavidas que se arraciman en el puerto, con los rifles del comercio apuntando las sienes del turista, se tornaron en aquella ocasión solícitos acompañantes que sólo deseaban hacer más agradable mi estancia. El habitual acoso al turista: ¿hotel, amigo?, ¿taxi, amigo?, conocer la medina, yo guía oficial, barato, mejor hotel yo conozco, cercano, barato, limpio, había mutado en agradecimiento por mi visita, ajena a los miedos del imaginario colectivo occidental, y los mismos buscavidas me abrazaban teatralmente: Marruecos España hermanos, sí, hermanos, amigo, nosotros hermanos, y en ese plan.

Días después llegué a Meknés, una de las cuatro ciudades imperiales del país, la menos frecuentada por el turismo. Meknés mantenía entonces su atmósfera genuinamente marroquí, y pocos de sus habitantes vivían del turismo exterior. Hoy ya no sé, hace tiempos como vidas que dejé en barbecho mis vagamundeos magrebíes, más habiendo comprobado que mi amada Tánger ya aparenta sucursal de la Marbella más cutre y soez. Pero, me enredo, y no debo, así que regresemos a aquel 2002. Llegué a Meknés coincidiendo con las celebraciones del Mawlid, que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma. Allí me esperaba la misma familia que en anteriores ocasiones me había ofrecido charla, té, cuscús… hogar. En el seno de aquella familia, refulgían los encantos de la mujer que había propiciado mis viajes a Marruecos. Era la tercera ocasión en que visitaba el país, y ella era la principal culpable.

Durante el viaje hasta Meknés escuché la música de los Maestros Músicos de Jajouka, una cofradía sufí reconocida mundialmente por el virtuosismo con que arrancan sonidos a sus ancestrales instrumentos. Estos avezados intérpretes de la rítmica más sincopada fueron descubiertos para el oído occidental por el artista británico Brion Gysin en los inicios de la década de 1950. Gysin había llegado al Tánger Internacional invitado por su amigo, el escritor y compositor Paul Bowles. Allí inició un tormentoso noviazgo con Mohamed Hamri, un pintor originario del poblado de Jajouka, en las montañas del Rif, famosas por sus majestuosos cultivos de cannabis. Hamri llevó a Gysin a su pueblo, donde el artista pudo escuchar la música que «desearía escuchar por el resto de mis días». Cuando William S. Burroughs llegó a Tánger, Gysin le condujo hasta Jajouka. El escritor afirmó que aquellos músicos eran «una banda de rock de 4.000 años de edad». Quedó fascinado. Por la música y, suponemos, por el exquisito mayún (pastel de hachís) que se consumía en el poblado.

Meknés, cuando llegué, era una fiesta que nada tenía que ver con el París de Hemingway. Las celebraciones en honor del profeta abigarraban de colorido caos las calles de la ciudad. Allí se conmemora con especial fervor dicha festividad. El Islam no reconoce la fecha de nacimiento de nadie como motivo de celebración, y muchos teólogos proclaman el festejo como ajeno a su credo. Marruecos fue el primer país en instaurar popularmente esta fiesta, en un lejano 1292. Actualmente, son más las naciones musulmanas en que la festividad es compartida por parte de la población, no faltando otras que, por el contrario, la prohíben. Pero Marruecos se caracteriza por una actitud decididamente laxa con respecto a las prerrogativas coránicas. Los días siguientes me lo confirmarían.

El Mawlid supone el inicio de una desquiciada acumulación de espectáculos que abruman al visitante y se prolongan durante siete jornadas. Numerosas cofradías religiosas invaden las calles con sus instrumentos de viento y percusión –ghaita, bendir, darbuka… idénticos a los utilizados por los músicos de Jajouka-, monocordes cánticos espirituales, abigarradas vestimentas piadosas y un desbarajuste popular que semeja más carnaval pagano que efeméride religiosa.Ella me esperaba en la estación de tren con la misma sonrisa que había desordenado, apenas un año antes, mi discurrir vital. Tomamos un taxi hacia la casa familiar, donde se atareaban, en los fogones, el resto de integrantes femeninos del clan. Los hombres me ofertaron bendiciones, besos y abrazos. Los niños investigaron el interior de mi mochila buscando los dulces que, sabían, yo traía desde España. Las mujeres abandonaron el interior de la cocina con discreción. Con idéntica discreción saludaron y me ofrecieron asiento frente a la mesa redonda donde tendría la ocasión de disfrutar, una vez más, los mil y un sabores propios de la cocina marroquí.

Patio cocina de vivienda familiar en la ciudad de Meknés.

Regresé como pude al hogar de aquella familia a cuyos miembros, afortunadamente, había perdido de vista en el camino. No me hubiese gustado ver a ninguno de ellos comulgando de aquella orgía de vísceras e insania colectiva.

Una vez servidas las viandas, ella extraía, con sus manos, las mejores porciones del pollo que servía de manjar para los circundantes, colocándolos en el extremo del plato más cercano al lugar donde yo me encontraba. Comer con las manos tiene su técnica. Experiencia y pericia. Si de algo puede preciarse cualquier marroquí es de sus conocimientos de la anatomía del alimento. Y puedo asegurar que dicha sabiduría no se constata únicamente a la hora de comer. El año anterior, con motivo de las celebraciones de Aid El Kbir, pude comprobar cómo ella despedazaba a un carnero previamente sacrificado siguiendo las preceptivas coránicas. Con dedicación y exactitud, extrajo del interior del animal todos y cada uno de los órganos que compondrían después, debidamente aderezados y cocinados, un suculento banquete.

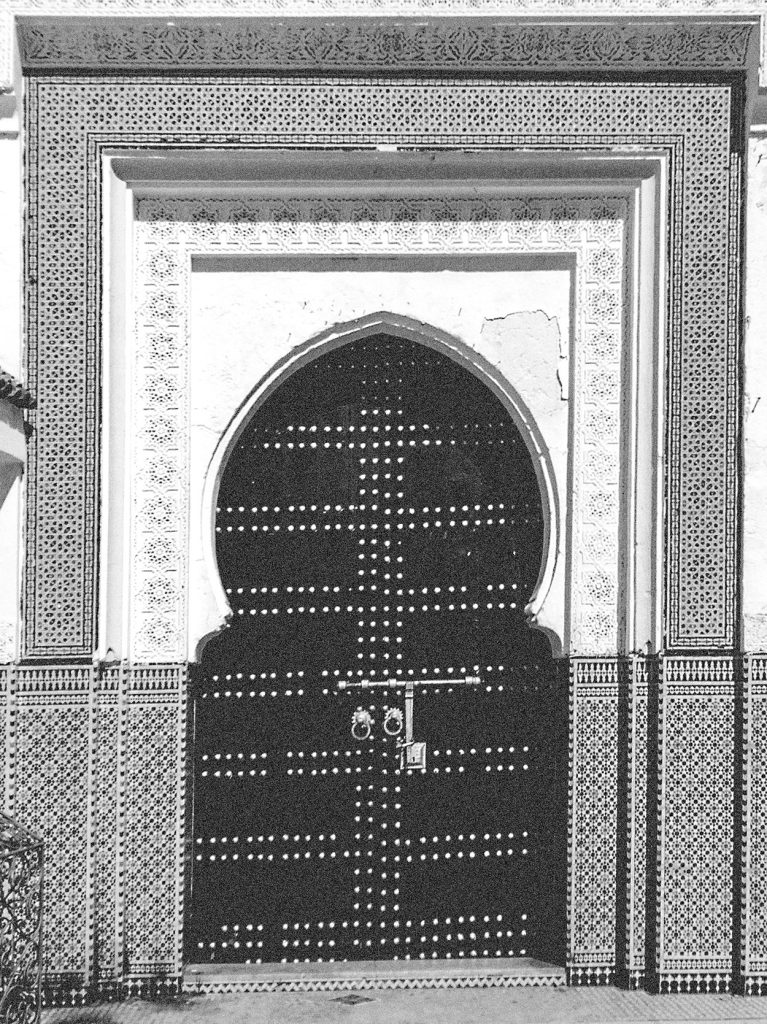

Finalizada la comida y agotado el té posterior, la matriarca advirtió que era hora de comenzar el moussem, la romería, la peregrinación hasta la zaouia de Cheikh El Kamel. En anteriores ocasiones yo había contemplado, desde afuera, el citado monasterio: una bella construcción religiosa en las inmediaciones de Bab Siba, puerta de acceso este a la medina. Pero desconocía que allí descansaban los restos de Mohamed ben Aissa. Al fin y al cabo, mi condición de no musulmán me vetaba la entrada. Si bien las leyes coránicas no niegan el acceso de no musulmanes a sus lugares de culto –siempre y cuando estos observen una serie de normas básicas-, Marruecos se distingue del resto de países del orbe musulmán por la estricta prohibición a este respecto. Como excepción a la regla, cualquier persona puede conocer por dentro la suntuosa Mezquita Hassan II de Casablanca, inaugurada en 1993 tras haberse erigido con un exceso de lujo que costó a las arcas del país más de 500 millones de euros. Lógicamente, el extranjero que desee entrar tendrá que abonar una nada despreciable suma de dinero. Pero, en Meknés, un no musulmán tiene prohibido el acceso a cualquier edificio dedicado al culto religioso.

Mohamed ben Aissa fue un maestro sufí que fundó la hermandad religiosa de los Aissaoua en los albores del siglo XVI, en la ciudad de Meknés. Existen diferentes versiones acerca de su vida. La más extendida asegura que, durante su juventud, viajó por todo Marruecos acompañado de su padre, dedicando largas temporadas a instruirse con los más reputados maestros de la época, especialmente en Fez, donde se produjo su inmersión total en el sufismo. Finalizó sus viajes en Meknés, donde construyó su propia zaouia o monasterio. Allí, encomendó el resto de su vida a impartir sus piadosas enseñanzas a un grupo de fieles que, a su muerte, sumaban más de 600. Entonces ya era conocido como Cheik El Kamel, un apelativo que alude a su perfección como persona completa. El sufismo es el rostro místico y ascético del Islam, todo el conjunto de métodos, ritos y conocimientos que conducen a la sincronía del hombre con Allah y, de paso, con el Cosmos. Algo así como la metafísica islámica, o sea. Bien es cierto que el término ha dado mucho juego a más de un iluminado occidental que pretende convertir este aspecto del Islam en algo así como una sociedad secreta dentro de sus filas, un movimiento quintacolumnista, desvirtuando su carácter ascético. Pero… ¿cómo se alcanza el tan ansiado contacto con la divinidad? Mis años de enseñanza académica me hacían pensar que mediante el rezo y la contemplación. Aquel día pude comprobar que existían otros métodos.

Preparada y ataviada la familia, nos unimos, ya en la calle, a un grupo de músicos Aissaoua que, con sus ghaitas y darbukas, fueron marcando el ritmo de todos los congregados en su caminar hacia el mausoleo de Cheik El Kamel. La estridencia de la música, la repetición inmisericorde de los cánticos, el ulular de las mujeres, la cadencia repetitiva de los movimientos, la lentitud de los pasos y los nuevos grupos de personas unidos a la comitiva convertían la romería en una experiencia psicoactiva.

Ya en las inmediaciones de la zaouia, nuestro grupo confluyó con otros muchos de similares características, y pude ser testigo del enloquecido desarrollo de la hadra, una suerte de trance comunal. Inevitablemente, vinieron a mi memoria los acordes sincopados que los músicos de Jajouka extraen a sus instrumentos, y comprendí que la música, en este país, es elemento imprescindible para la contemplación religiosa. Una cantidad incontable de diestros músicos y armoniosos recitadores de versos coránicos se unen en una letanía espídica. Aumentan gradualmente la intensidad, velocidad y volumen de sus melodías hasta que ninguno de los circundantes puede permanecer ajeno a la convulsión física. La gente se mueve de adelante hacia atrás en un baile grotesco y febril al ritmo de las salmodias. Las letras de las canciones repiten las enseñanzas del Cheikh y diversos versículos coránicos. Todos bailan. Las miradas comienzan a perderse en una especie de bruma insana. El sonido de las ghaitas se afila rebanando las neuronas, despertando latigazos en más de uno de los bailarines. Hombres y mujeres se mueven al compás de la música. Una mujer de mediana edad cae al suelo. Arrodillada, rodeada por la turba, arranca su pañuelo y comienza a barrer el suelo con sus cabellos, al ritmo de la música. Levanta el rostro, los ojos en blanco, la boca solidificada, los dedos como garfios. Mueve la cabeza adelante y atrás, vertiginosamente, a riesgo de romperse la crisma contra el pavimento. Se le unen más mujeres. Alguna se tumba en el suelo y convulsiona como poseída por un íncubo inquieto. Un anciano que permanecía orando en alta voz toma entre sus manos una botella de coca cola, se acerca al grupo de mujeres extraviadas y revienta la botella contra el suelo. Estas, sin mediar instante ni recapacitación, toman entre sus manos los vidrios rotos y los introducen en su garganta. Mastican, tragan, aúllan con ese ulular típico de las celebraciones musulmanas. La música se acelera, ya todos se mueven de manera frenética y voraz.

Hay mujeres que agarran a otras como intentando rescatarlas de un supuesto viaje a los avernos. Hay hombres que, descalzos, pisan los cristales de las ya muchas botellas que se han destrozado contra el pavimento y colorean sus ropas con la sangre que les brota de los pies, procediendo, de inmediato, a desgarrarlas. Los músicos aceleran más el ritmo, ajenos a la euforia desatada a su alrededor.La atmósfera se vuelve irrespirable por efecto de las enormes volutas de humo surgidas de los incensarios que portan algunos de los cófrades. En plena algarabía, uno de ellos toma entre sus manos las brasas que avivan el asfixiante perfume, sin dejar de cantar sus prédicas, y las extiende sobre el piso. Muchas de las mujeres que se retorcían en el suelo se acercan a las brasas, las acarician. Los hombres que bailan, descalzos, comienzan a pisotearlas –las brasas y, casi, también, a las mujeres-. Algunos de los circundantes portan teteras que, recién extraídas de las brasas, humean de forma llamativa. De ellas comienzan a escanciar el té hirviente que quienes les rodean tragan de golpe sin temor a las quemaduras que, si todo fuese lógico, debería provocar en sus gargantas.

Podría haber permanecido en el interior de la zaouia, pero un fundado temor a ser herido me hizo salir de allí golpeando a todo el que se cruzaba en mi camino.

Cuentan que, cuando murió Cheikh El Kamel, en el siglo XV, uno de sus seguidores, conmocionado, entró en trance y comenzó a convulsionar mientras desgarraba sus ropas y laceraba su cuerpo sin quejarse por dolor alguno. La superación humana del dolor físico es uno de los principales objetivos de toda persona que aspire al contacto divino. Es la muestra suprema de haber abandonado el cuerpo y ser sólo alma, espíritu, uno con Dios, con la divinidad o con lo que se suponga eso haya de ser. Aquel discípulo del Cheikh pretendía demostrar que el cuerpo sólo es recipiente, y que el daño corporal no es nada ante el dolor espiritual de perder a un maestro. Desde aquel momento quedó instaurada la hadra, el trance, como pilar básico de la hermandad Aissaoua. Aquel fiel seguidor, no contento con aquello, llevó al extremo su veneración con otro acto que sería conocido, después, como frissa. Pero yo aún no conocería la frissa, aún no asistiría a una de las más extremas muestras del ascetismo Aissaoua. Eso vendría después.

No podía comprender que aquello estuviese sucediendo en plena calle, a la luz del día, que aquella ordalía comunal de arrebato se desarrollase a la vista de todo viandante. Pero ya dije que 2002 fue un mal año para el turismo en Marruecos. Y los encargados del orden relajaron sus estrictos cánones permitiendo a la población dar rienda suelta a sus más ancestrales costumbres sin preocuparse por el hecho de que estas pudiesen dar una imagen negativa del país.

Inmerso en la desmesurada orgía de ritmos hipnóticos y danzas desatadas que estallaba en los alrededores del mausoleo de Cheikh El Kamel, en Meknés, aquel día de 2002, mi figura debía ser transparente o invisible. Ni siquiera los miembros de mi familia de acogida parecían prestar atención a mi estupefacto semblante. Me dejé llevar, para qué negarlo. Fui consumido por la masa y, al poco, me vi rodeado de personas de toda edad y condición entregadas al frenesí de una danza que parecía abocarse a un final apocalíptico. Zarandeado de un lado a otro, arrastrado por la muchedumbre, mis pies, sin apenas darme cuenta, acabaron pisando el interior del recinto sagrado de la zaouia. Nadie llamó la atención sobre mi condición de no musulmán o extranjero. Ya había perdido de vista a todos los integrantes de la familia. Incluso a la mujer que desvelaba mis noches. La última vez que pude contemplarla desordenaba el jeroglífico del pavimento con una endiablada rotación de sus cabellos, arrodillada y elevando los brazos hacia el cielo como en una de esas posesiones a que tan acostumbrados nos tienen los fabricantes de blockbusters hollywoodienses.

Mezquita Abou El Hassan, en Fez, donde se cree que estudió Mohamed ben Aissa.

El interior de la zaouia de Cheikh el Kamel es un alarde de volutas arquitectónicas enmarcando amplios espacios. Lo más oportuno para el rezo y la contemplación. Cuando me vi en su interior, pude asistir, atónito, al más excesivo despliegue de trance colectivo que mis ojos contemplasen jamás. Nunca había asistido a tan exacerbada aniquilación del ego. Ni en un concierto de rock. La hadra estaba en pleno apogeo.

No son pocos los musulmanes marroquíes que reniegan de las prácticas Aissaoua. Las consideran contrarias al Corán y a las buenas costumbres. Aseguran que las enseñanzas piadosas del venerable Cheikh han sido olvidadas, y que de ellas sólo queda una querencia mundana por los ritmos y sonidos que emanan de los instrumentos de sus seguidores. La música, considerada profana por no pocos musulmanes, es la protagonista. Nada de santidad parece haber en lo que esta provoca. Pero no son pocos los marroquíes que se entregan a tales celebraciones. Y no sólo marroquíes. Los hijos del Cheikh, ya fallecido este, se encargaron de expandir sus enseñanzas por los países limítrofes, y es por ello que llegan hasta Meknés, en estas fechas, tunecinos y argelinos también discípulos de Ben Aissa.

Muchas de las mujeres que se retorcían en el suelo se acercan a las brasas, las acarician. Los hombres que bailan, descalzos, comienzan a pisotearlas.

La zaouia se divide en diversas estancias sin más techo que el que cubre los pasillos de acceso, a cuál más suntuosamente decorado, a cual más ricamente esculpidas sus paredes en un delirio de estucos, lacerías y deslumbrantes tallas caligráficas. Una serie alterna de arcos de herradura y polilobulados conducen al lugar en que se erige el mausoleo del santo. No alcancé dicho aposento. Mis pies y mi entendimiento quedaron anclados en el precedente.

¿Recuerdan lo que comentaba, párrafos atrás, sobre aquel discípulo de Cheikh El Kamel que entró en trance al morir su maestro? Bien, pues dicho momento inauguró la hadra. Pero hizo algo más que estableció el otro pilar de la cofradía Aissaoua: la frissa. Aquel discípulo continuó su estado de trance despedazando y devorando viva a una oveja que alguno de los circundantes tenía junto a él. Durante la frissa Aissaoua, desde entonces, los feligreses proceden a devorar a un animal vivo.

Lo que salió de la estancia en que descansan los restos del Cheikh, empujado por la muchedumbre hacia el patio en que yo me encontraba, mucho más amplio, no fue una oveja, sino una tremenda vaca. La mirada pánica del animal desapareció en dos certeros zarpazos que le arrancaron los globos oculares. A este rápido movimiento que no supe localizar le siguió un verdadero chaparrón de manos que, con inusitada fortaleza y celeridad, comenzaron a arrancar pedazos de carne al aterrorizado animal. Los dedos desgarraban la carne con la limpieza que lo haría un carnicero en hábil uso de su mejor instrumental. Pero los que allí se entregaban a tal orgía sólo utilizaban sus manos. Hombres y mujeres intentaban acercarse al animal, por entre la muchedumbre, llegando a disputarse entre ellos los pedazos del mismo que ya habían sido seccionados.

Carnicería de un barrio popular de la ciudad de Meknés.

Podría haber permanecido en el interior de la zaouia, pero un fundado temor a ser herido me hizo salir de allí golpeando a todo el que se cruzaba en mi camino. La atmósfera era asfixiante. La música rebotaba en las paredes de la estancia amplificando su efecto enervante. El aroma a sudor, víscera e incienso dificultaba la respiración. Además, la escena se había superpuesto, en mi entendimiento, al recuerdo de algo que en una ocasión me relató la matriarca de mi familia de acogida. Me aseguró, entonces, que en dichas celebraciones, años antes, el trance comunal había provocado que una de las cofrades perdiese, entre la multitud, al bebé que portaba a su espalda. El niño, me aseguró, fue devorado por la turba. Aquello que, en su momento, consideré leyenda urbana, retornó a mi mente con la suciedad obscena de lo real haciéndome recapacitar sobre la anatomía del alimento en que tan duchos considero a los marroquíes.

Regresé como pude al hogar de aquella familia a cuyos miembros, afortunadamente, había perdido de vista en el camino. No me hubiese gustado ver a ninguno de ellos comulgando de aquella orgía de vísceras e insania colectiva. Ella me confirmó, después, que idénticas escenas se habían vivido en las calles de la ciudad, que no es lo normal, que las autoridades no suelen permitir estas muestras de piedad bizarra, que el turismo no lo vería bien. Pero en 2002 no había turistas en Marruecos. Yo le agradecí el dato, pero, intentando olvidar la última imagen que de ella permanecía en mi retina, bailando en éxtasis, bromeé diciendo que muy bien muy bien, pero al final he entrado en la zaouia, y eso que no soy musulmán. Sonrió y abortó un ensayo de beso (las relaciones extramatrimoniales, en Marruecos, están duramente penadas). Después, susurró que mañana iremos al moussem de Sidi Ali, ese te gustará más.

En Sidi Ali, un poblado cercano a Meknés, se celebra otra romería en honor al descendiente directo de Cheikh el Kamel: Hadi Benaissa. Durante dichas celebraciones, numerosas parejas de hombres contraen matrimonio, ataviados como novios unos, como novias sus pares. La música es también sufí, proclive al trance. Como la de los Maestros Músicos de Jajouka. Como la de los Aissaoua. Y aunque la legislación marroquí prohíbe y castiga severamente la homosexualidad, he de recordar que las leyes –tanto divinas como humanas- en Marruecos, se tornan decididamente laxas, y que el Islam mantiene en su seno grupos de fieles muy cercanos a la disidencia. Afortunadamente es así. Afortunadamente, al día siguiente, ella me besó. Me pregunto si no será, la disidencia, lo que mantiene vivo cualquier sentimiento devoto.

(*) Pablo Cerezal

(Escritor)

Ha publicado las novelas Los Cuadernos del Hafa (2012) y Arábica (2021), el diario poético Breve Historia del Circo (2017), el libro de crónica periodística Al-Maqhaa (2017), así como, junto a Claudio Ferrufino- Coqueugniot, el volumen de crónicas urbanas Madrid-Cochabamba (2014).

Ha participado en numerosas antologías literarias como Erosionados, El descrédito y Lift Off, firma el texto introductorio para la caja recopilatoria Canciones 87-17 (2018) de Enrique Bunbury y es letrista del músico Alvaro Suite.

Coguionista de los documentales Madrid-Cochabamba (2015) y Geometría del esplendor (2016), y colaborador en numerosos medios periodísticos, como Frontera D (España), La Razón (Bolivia) y Red Marruecos (Marruecos), mantiene los blogs Postales desde el Hafa; http://postalesdesdeelhafa.blogspot.com/ y Vislumbres de El Dorado: http://vislumbresdeeldorado.blogspot.com.es/

El ascetismo extremo fue publicado originalmente en Agente Provocador nº 4 de La Felguera Editores.