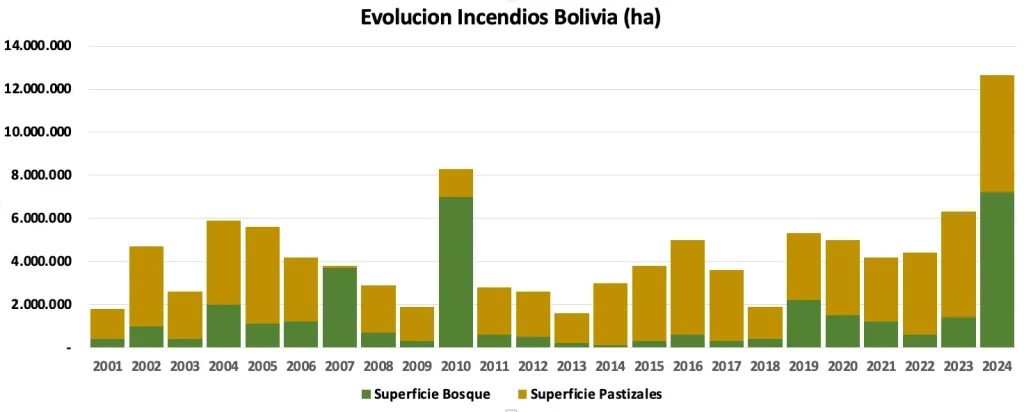

Es oficial. A casi cuatro meses de haber concluido el 2024, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia lo ha reconocido: el desastre de los incendios forestales alcanzó el año pasado una superficie de 12.658.157 hectáreas.

Eso representa el 11,5% del territorio nacional. Se trata, sin lugar a dudas, del peor año en la historia registrada del país en términos de superficie afectada por los incendios. Para dimensionarlo: equivale a más de un tercio del departamento de Santa Cruz o, dicho de otro modo, casi la totalidad del departamento de La Paz. Jamás, en toda su historia, Bolivia había enfrentado incendios de tal magnitud, extensión y voracidad.

Desde el 2019, no ha habido un solo año en que se hayan quemado menos de 4 millones de hectáreas, lo que ya de por sí es alarmante: hablamos del equivalente a todo el departamento de Tarija ardiendo, año tras año. En 2019 y 2020 se superaron los 5 millones de hectáreas afectadas, y en 2023 se sobrepasaron los 6 millones, una cifra comparable a la superficie total del departamento de Cochabamba.

Pero el 2024 nos empujó a otro nivel de desastre, multiplicando el promedio de los años anteriores y alcanzando este triste y doloroso récord: 12.658.157 hectáreas.

La mayor parte de esta devastación se concentró, una vez más, en el departamento de Santa Cruz, particularmente en tres regiones: San Matías, el eje San Ignacio de Velasco – Concepción, y la región de Urubichá y Ascensión de Guarayos. Estos cinco municipios concentran la mayor parte del desastre, y sus nombres deberían estar al centro de cualquier discusión seria sobre incendios forestales en el país.

Un dato especialmente perturbador: por primera vez desde 2010, más de la mitad de la superficie afectada no fueron pastizales, sino bosques. Casi 7,2 millones de hectáreas de bosque arrasadas. El equivalente, para imaginarlo, a dos departamentos de Tarija reducidos a cenizas.

Esta situación es particularmente preocupante, ya que, aunque los bosques pueden regenerarse tras un incendio, ese proceso toma años y solo es posible si no se repiten las perturbaciones.

La afectación de grandes superficies forestales altera el microclima local, con aumentos de temperatura y reducción de la humedad, lo que a su vez favorece nuevas igniciones y dificulta la recuperación del ecosistema.

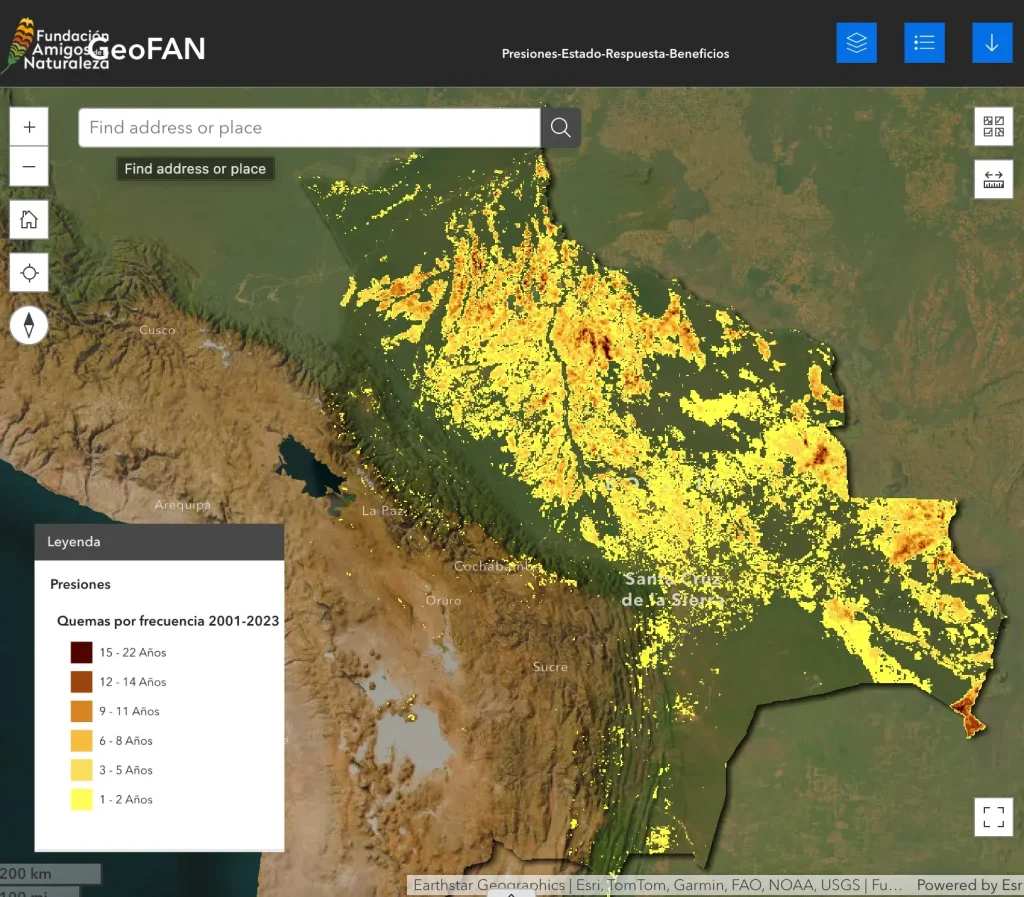

Lo más alarmante es que los incendios tienden a repetirse sobre las mismas áreas, especialmente en zonas fragmentadas y cercanas a áreas de uso humano. Un estudio realizado en la Chiquitanía encontró que el 71% de los incendios se concentraron en los primeros 500 metros desde el borde del bosque, y que los fragmentos más pequeños fueron los más severamente impactados de forma proporcional.

Es esa recurrencia del fuego lo que impide la regeneración natural del bosque y refuerza un ciclo perverso de degradación ambiental. Un ciclo donde el fuego alimenta la sequía, y la sequía alimenta más fuego. En los últimos años, ese patrón se ha intensificado visiblemente en varias regiones del país.

Es importante recordar que, si bien las sequías se han vuelto recurrentes desde 2019, tanto ese año como el 2024 estuvieron marcados por la presencia del fenómeno climático de El Niño, que suele manifestarse de forma cíclica cada 2 a 7 años y tiende a intensificar la sequía en varias regiones del país.

Con una diferencia clave: en 2019, el fenómeno de El Niño se manifestó entre febrero y diciembre, mientras que esta vez comenzó mucho más temprano —en mayo de 2023— y se extendió con efectos intermitentes a lo largo de todo el 2024, hasta bien entrado septiembre. Como en otras ocasiones, las autoridades no supieron tomar las precauciones necesarias, a pesar de que este tipo de fenómenos climáticos suelen ser pronosticados con al menos dos o tres meses de antelación.

En 2024, según reportes del Viceministerio de Defensa Civil, cerca de 92.721 familias fueron afectadas por los incendios, y 47 municipios se declararon en desastre por sequía o incendios. En otras palabras, casi medio centenar de gobiernos locales reconocieron no contar con los recursos ni las capacidades para enfrentar estas emergencias. A esto se suma un dato alarmante: el Viceministerio de Defensa Civil logró atender solo a 7.419 de esas familias afectadas por incendios, es decir, apenas al 8% del total. El presupuesto total destinado a ayuda humanitaria fue de Bs 5.577.526, lo que equivale a poco más de Bs 750 por familia asistida.

En cuanto a las sanciones, el informe de rendición de cuentas de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) presentado hace unas semanas revela que, durante todo el 2024, se iniciaron apenas 452 procesos administrativos sancionatorios por quema ilegal, de los cuales solo 325 llegaron a una resolución. Esta cifra es incluso menor que la de 2023, cuando se registraron 523 procesos iniciados —aunque en ese caso no se ha informado cuántos concluyeron efectivamente con una resolución.

En el ámbito penal, en 2024 se abrieron 136 procesos judiciales por quema ilegal, de los cuales solo 6 culminaron con una sentencia. Esto representa una mejora en términos absolutos respecto a 2023, año en el que se aperturaron 58 procesos penales, con apenas 3 sentencias emitidas.

Sin embargo, respecto al camino que debe seguirse para frenar los incendios, un grupo de investigadores bolivianos e internacionales —en un artículo publicado a inicios de este año en Science y traducido al castellano por Revista Nómadas— ha formulado una serie de recomendaciones concretas:

- Derogar las normativas que fomentan la expansión agropecuaria.

- Fortalecer los recursos, capacidades y niveles de cumplimiento de la ABT y del Servicio

- Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

- Incrementar el apoyo a la gestión sostenible de los bosques.

- Dotar de recursos y formación tanto a actores públicos como civiles para mejorar el manejo del fuego y prevenir futuros incendios.

A estas recomendaciones se suma un llamado urgente y directo: “El gobierno boliviano debe reevaluar el modelo actual de expansión agrícola”, advierten los autores del estudio. Recomendaciones que, hasta la fecha, no han encontrado eco donde más importa. Silencio oficial frente a una crisis ambiental que arde año tras año.

***

Sobre el autor

-

Stasiek Czaplicki

Economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales, con más de 10 años de experiencia. Investigador y activista boliviano enfocado en deforestación y en investigación corporativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y think tanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Actualmente forma parte del equipo de Revista Nómadas donde además de realizar investigaciones periodísticas, ejerce como gerente de proyectos y asesor técnico. Stasiek Czaplicki, junto a Iván Paredes, ha sido galardonado con el Premio al Periodismo de Investigación Franz Tamayo 2024 por el reportaje Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo, en el que abordó la alarmante pérdida de bosques en Bolivia durante el 2023.