Hubo un tiempo en el que los indígenas mojeños caminaban con los pies heridos, pero con la esperanza encendida como un farol en medio de la oscuridad. Venían de generaciones enteras de sufrimiento, de días donde el látigo no descansaba y el mundo era un lugar estrecho y cruel. En sus comunidades no había refugio, no había justicia. Y, sin embargo, en medio del dolor, nació un sueño.

Ese sueño tenía un nombre suave, casi un canto: Loma Santa. Dos palabras que eran promesa, conjuro y refugio. Decían los abuelos que más allá del bosque, entre ríos y montañas, existía una tierra donde las enfermedades no alcanzaban, donde la codicia no tenía poder y donde el hombre podía caminar ligero, sin miedo ni cadenas.

Entonces partieron. No fue una huida, fue una peregrinación. Avanzaron durante días y meses por el vientre verde de la Amazonía, siguiendo la huella invisible de dioses o y visiones. La selva era un laberinto y, al mismo tiempo, un lugar cálido y seguro como el vientre materno.

Pero la tierra prometida no se dejó encontrar. En su lugar, aparecieron los hermanos tsimanes’, como guardianes del secreto, compañeros de un mismo mundo de resistencia y ensoñación. Y el pueblo comprendió que Loma Santa no estaba en un mapa: vivía en el espíritu, en la certeza de que la liberación no era un lugar fijo, sino un estado del alma.

Pasaron los años, y el sueño se transformó. De la búsqueda del paraíso nacía la construcción del hogar. Los hombres y mujeres comenzaron a organizarse, levantaron cabildos, corrigieron caminos, dieron forma al territorio. El dolor se volvió estructura, el lamento se volvió ley. Antes, eran dueños de toda la tierra y, por lo mismo, de ninguna. Ahora, los límites dibujaban abrazos: el territorio se volvió cuerpo propio, defendible y vivo.

De esa organización floreció la chispa que encendió la historia. Era 1990 cuando el sueño se levantó y caminó sobre el asfalto. Fue la primera marcha indígena por territorio y dignidad: un río humano que subió de la selva hasta el altiplano de La Paz, llevando en sus pasos la búsqueda entrañable de Loma Santa. No fue protesta, fue revelación. Las huellas de los caminantes abrieron fronteras, despertaron conciencias, hicieron brotar leyes y convenios que protegían con tinta lo que antes solo existía en la memoria.

Con el tiempo, el sueño tomó cuerpo y se hizo territorio. En 2023, los pueblos que habían heredado la memoria de Loma Santa dieron un paso decisivo: constituyeron el Gobierno Indígena Multiétnico, el TIM. Desde allí trazaron su Plan de Gestión Territorial Comunitario, como quien dibuja en el suelo los senderos de un porvenir compartido. El territorio se extendía vasto, con 642.787 hectáreas de selva, ríos y caminos invisibles, habitado por cinco pueblos de las tierras bajas: Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, T’simane, Yuracaré y Movima. Con distintas lenguas, pero con un mismo corazón, vivían en 28 comunidades donde el bosque era hogar y maestro, y el respeto por la vida era la raíz de toda decisión.

Fue en los encuentros de corregidores, la más alta instancia de decisión, donde la voz de los cinco pueblos se unió como un canto común. Allí, el 26 de noviembre de 2022, decidieron abrir un nuevo capítulo: crear un área de conservación que llevaría en su nombre la memoria más profunda, Loma Santa. Esa voluntad se transformó en ley el 3 de octubre de 2024, cuando nació el Área de Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Social y Espiritual Loma Santa. Con sus 198.778 hectáreas de bosques, ríos y alta biodiversidad, se desplegaba como un manto sagrado en el sur y suroeste del TIM, resguardando no solo la naturaleza, sino también la memoria y la espiritualidad de los pueblos.

Para que Loma Santa dejara de ser un susurro del tiempo y se convirtiera en un área protegida viva, fue necesario un tejido de voluntades y trabajos silenciosos. La Central de Cabildos Indigenales del TIM marcó el paso con su dirección firme; la Central de Mujeres del TIMP aportó la voz cálida y valiente que sostiene la vida cotidiana; el Gobierno Indígena Autónomo del TIM dio forma legal y política al sueño; y el acompañamiento técnico de ORÉ tendió los puentes que hicieron posible que la memoria ancestral se escribiera también en los mapas oficiales. Juntos, como raíces entrelazadas bajo la tierra, hicieron florecer el territorio en un tiempo donde la esperanza se volvió en un área protegida.

En palabras de Hernán Ávila, especialista social de ORÉ, Loma Santa no era una invención reciente. Era la piel misma de una historia que había aprendido a transformar el sueño en territorio. El nombre evocaba las búsquedas milenarias de los pueblos del Gran Mojos. Tras las reducciones jesuíticas, muchas comunidades habían vuelto al monte en un peregrinaje silencioso, deseosas de hallar un rincón libre de sometimiento, donde la paz fuera posible, donde los alimentos no faltaran, donde la salud y la dignidad brotaran como agua clara. A ese espacio sagrado lo llamaron Loma Santa. Y hoy, los pueblos del TIM retomaban ese eco ancestral, trayéndolo al presente como guía y fundamento de su nueva área de conservación.

Pero Loma Santa también respondía a un anhelo del presente: preservar la biodiversidad, proteger los ríos y las fuentes de agua, cuidar lo que sostiene la vida. La amenaza del afuera —la minería que devora, el petróleo que hiere, la tala que arrasa, la caza que silencia— se alzaba cada vez más cercana. Frente a ello, los pueblos del TIM levantaban su propio escudo, no hecho de hierro, sino de memoria, de organización y de sueños compartidos. El área de conservación se convertía así en la expresión más clara de su autodeterminación, en la voz firme de un pueblo que, una vez más, decidía caminar junto a Loma Santa.

**

El 19 y 20 de agosto, en la comunidad Montegrande, San Ignacio de Mojos, que es considerado la puerta del Territorio Indígena Multiétnico, se llevó a cabo el Encuentro de Corregidores. La mañana se abrió con cantos de aves y el rumor de los ríos cercanos, como si la propia selva quisiera ser testigo del momento. Allí, se presentó oficialmente Loma Santa, no ya como un sueño intangible, sino como un área de conservación viva, cargada de memoria y futuro y, además, sabiendo que se trata de la primera área protegida bajo la autonomía de un gobierno indígena de la Amazonia boliviana.

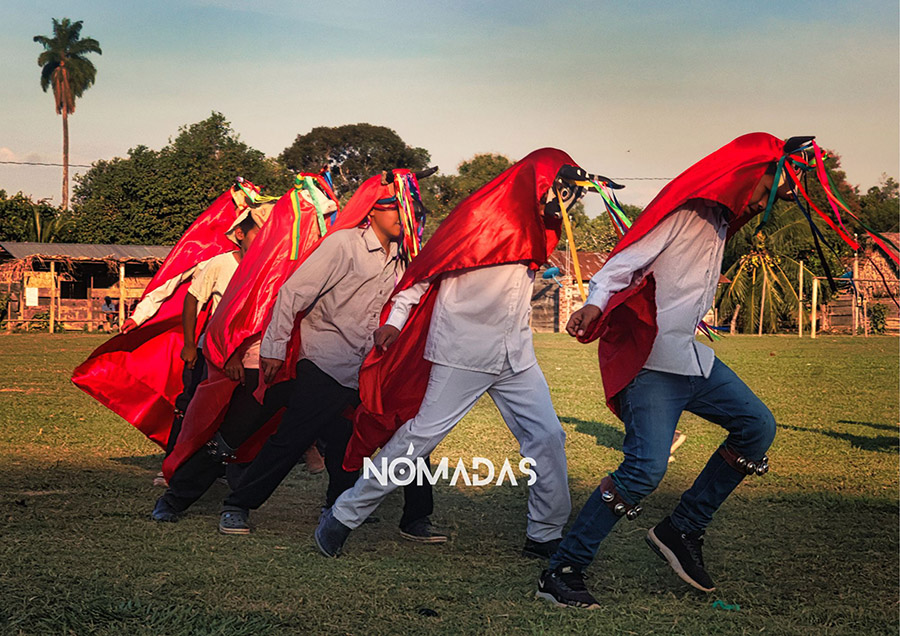

El Encuentro no fue solo una reunión política; fue una ceremonia de espíritu. Los corregidores, hombres y mujeres con la voz marcada por la experiencia, llegaron desde las 28 comunidades del TIM. Traían consigo historias, sonrisas en sus rostros pletóricos y música con la que danzaron Monte Grande.

Alfredo Matareco Masa, cacique territorial del TIM, habló con la serenidad de quien conoce la raíz de las cosas. Dijo que este tiempo que viven es especial, porque han logrado consolidar un territorio indígena que se autogobierna. El TIM, recordó, no es un espejismo, sino una realidad concreta en el corazón del Beni, un territorio que se rige por sus usos y costumbres, que construye sus propias normas y que, al mismo tiempo, dialoga con la legalidad del Estado Plurinacional de Bolivia. La voz del cacique sonaba a orgullo colectivo, a la dignidad de un pueblo que había aprendido a protegerse desde su propia visión.

Al describir Loma Santa, Matareco lo nombró como un sueño hecho territorio. Dijo que allí todo respira tranquilidad y paz, que las etnias —movima, yuracaré, t’simane, mojeño trinitario y mojeño ignaciano— conviven como hermanos, tejiendo una hermandad que fortalece y hace crecer la vida en común. Su mirada parecía recorrer la selva misma mientras hablaba, como si en cada palabra brotara el murmullo de un río o el canto de un ave.

También recordó que la creación del área de conservación Loma Santa fue un paso decisivo. El proceso nació en marzo del año pasado y, tras una larga preparación, se consolidó con la promulgación de la ley a través del Gobierno Indígena Autónomo. Hace apenas un mes, explicó, lograron que se registre en registro nacional de áreas protegidas, entrando en el Atlas oficial del Estado. En su relato, la Loma Santa dejaba de ser mito para convertirse en un espacio reconocido y defendido en la geografía del país.

El cacique no dudó en nombrar la riqueza de este paraíso. Flora, fauna y una diversidad hidrológica que no solo da vida a las comunidades del TIM, sino que también sostiene el equilibrio del planeta entero. Sus palabras parecían una plegaria al agua, a la selva, al monte que respira.

Dejó un mensaje que se elevó como viento hacia todos los rincones de Bolivia y del mundo, conservar los bosques, cuidar los ecosistemas, proteger la vida. Porque la existencia a largo plazo no depende del poder de los hombres, sino del respeto que seamos capaces de rendirle a la naturaleza.

Mercedes Viri, capitana grande de la comunidad Monte Grande Apere irradia la fortaleza de las mujeres que, sin estridencias, sostienen la vida cotidiana del territorio.

Sabe que su cargo es una responsabilidad profunda, ligada al bienestar de la comunidad. Cuando el corregidor no está, ella asume el timón, y cuando él está, ambos trabajan de manera coordinada para organizar y guiar las actividades de la gente. Su voz, serena y clara, mostraba que el liderazgo no es imposición, sino cuidado y compromiso.

Mercedes habló de la felicidad como quien habla de una herencia palpable. Dijo que vivir en el TIM es un privilegio: cultivar arroz, yuca, plátano, camote, cítricos y cacao, alimentarse de la tierra y respirar libertad. “Eso es felicidad”, parecía decir no solo con sus palabras, sino con la manera en que su mirada recorría los frutos de su comunidad. Aunque también confesó que no todo es sencillo, este año, las lluvias intensas y el calor posterior arruinaron las raíces de la yuca y el plátano, afectando la producción de muchas familias. La tierra negra, fértil pero caprichosa, da vida y también pone pruebas.

Sobre el bosque, explicó que lo cuidan con sabiduría ancestral, hacen chacos pequeños, solo lo necesario para sustentar a la familia, y cuando limpian la tierra usan cortafuegos para que las llamas no se desborden. Esa práctica, sencilla y profunda —tan diferente al que usa el agronegocio que está destruyendo los bosques de Bolivia y del mundo— es la garantía de que el monte continúe respirando.

Cuando se refirió a Loma Santa, la emoción en su voz se convirtió en susurro heredado de los abuelos. Para ella y para su pueblo, que se haya convertido en un área protegida es un sueño que los ancestros persiguieron durante generaciones. “Es un símbolo de nuestra naturaleza rica, un legado que debemos transmitir a los hijos”, dijo, como si estuviera relatando un cuento antiguo al calor de una fogata.

Mercedes habló también de los retos de la vida en comunidad: el precio bajo de la toronja que ella produce, frente a la subida del aceite, el azúcar o los útiles escolares; los esfuerzos de los padres para que sus hijos estudien en la universidad. Con orgullo mencionó a los suyos: dos ya cursan carreras, una en Santa Cruz y otro en Trinidad.

Y en medio de esas palabras prácticas y cotidianas, brotó la fuerza de su condición de mujer trinitaria y lideresa. Recordó que siempre han estado al lado de los varones en la lucha por el territorio, pero que hoy tienen más participación, más voz. Su sueño —confesó— es seguir creciendo como líder y abrir camino a otras mujeres. “Nos falta formación, nos falta estudio”, admitió, “pero nos sobra voluntad”.

La capitana grande se sintió orgullosa de mostrar cómo viven, de explicar la organización del Gobierno Autónomo del TIM y de recordar que en cada comunidad hay corregidores, capitanes grandes y también una organización de mujeres que sostiene el entramado de la vida.

Cuando Mercedes hablaba, el aire parecía cargado de la fuerza femenina de la selva. Había hablado de huertos y chacos, de lluvias y raíces, de símbolos y liderazgos.

**

Montegrande regala sonidos que a cada momento hacen recuerdo que el bosque es una fuente inagotable de felicidad. Las aves cantan y sus cantos viajan por la espesura del monte, el viento es una banda sonora que, de tanto en tanto, acaricia los oídos de sus habitantes. En medio de ese escenario, apareció la voz de Leonardo Tamburini, director de ORÉ, que llegaba como un viajero que conoce la historia de los caminos y la fuerza de los pueblos.

Dijo que lo que estaba ocurriendo era un momento histórico. Y no solo para el TIM, sino para toda Bolivia. Recordó que allí mismo, en ese territorio de verdes inabarcables, había nacido la marcha de 1990, cuando los pueblos indígenas lograron ser reconocidos como actores sociales con derechos que nadie podía volver a negar en Bolivia. Ahora, más de tres décadas después, esos mismos pueblos habían tomado otra decisión estratégica: proteger Loma Santa, un área ambiental, social y culturalmente crucial, levantada para asegurar su resguardo.

Tamburini recordó que el nombre Loma Santa nació de la memoria mojeña, un espejo del Vy Marae guaraní, la tierra sin mal, un lugar sin explotación, donde reina la abundancia y la vida se sostiene en armonía. En esas palabras, el mito se fusionaba con la historia. Porque Loma Santa también era la respuesta a siglos de dolor, a la explotación del caucho, a las haciendas que oprimieron desde tiempos antiguos.

Habló también de quienes custodian este territorio, de las comunidades indígenas, guardianes naturales de Loma Santa, que no solo conservan el bosque con sus prácticas ancestrales, sino que aseguran su uso sostenible. El acto formal de lanzamiento, recordó, estableció un sistema de control y vigilancia, desde cada comunidad hasta la autonomía indígena, con autoridades competentes y un plan de manejo en desarrollo. Era, en sus palabras, una obra colectiva que unía tradición y futuro.

Y lo subrayó: Loma Santa es la primera área de estas características en la Amazonía boliviana. Existen otros ejemplos —Irenda, Guanaco, Parapetí, Ñemby Guazú—, en el Chaco cruceño, pero ninguna con la profundidad simbólica y política que aquí se consolidaba. Porque esta área no solo protege un bosque, fortalece la autonomía plena de un territorio indígena frente a la amenaza constante de piratas de madera, cazadores furtivos y operaciones extractivas y proyectos de infraestructura.

Su ubicación, añadió Tamburini, no era casual. Allí, justamente allí, es donde el Gobierno de Evo Morales había proyectado el paso de la carretera del TIPNIS. Las comunidades, con sabiduría y firmeza, convirtieron Loma Santa en un “tapón” que impidió que la ruta atravesara el corazón de su territorio. Ese gesto, unido a la autonomía indígena y la decisión de crear el área de conservación, se transformaba ahora en un bastión contra la fragmentación del bosque.

El director de ORÉ amplió la mirada. Dijo que el TIM no es memoria cultural y ambiental. Es un mosaico de 28 comunidades multiétnicas que, como en las antiguas misiones jesuíticas, viven en armonía. Es también sitio Ramsar y corazón del Bosque de Chimanes, espacio de gestión del agua donde aún laten los camellones y canales heredados de los mojeños antiguos.

Pero junto a esa riqueza inmensa, Tamburini no ocultó las amenazas de las carreteras, la explotación maderera, la minería, la actividad petrolera y los avasallamientos. Incluso hacia dentro, dijo, los desafíos no eran menores: la gobernanza múltiple de corregidores, subcentrales y organizaciones de mujeres exigía coordinación constante, porque el futuro del bosque dependía de mantener un mismo pulso, un mismo horizonte.

El sol comenzó a declinar sobre Montegrande. El cielo, naranjas y púrpura, era un cuadro pintado por la realidad, mientras el aire olía a humo suave de fogones donde se cocinaba la yuca recién cosechada. Era la hora en que las voces humanas se mezclaban con los sonidos del monte, y en medio de esa transición del día a la noche, la voz de Catalina Rivadeneira, Responsable de la Regional Amazonía de ORÉ —una mujer que lleva cinco años caminando estas tierras como quien aprende a leer un libro escrito en hojas verdes y agua clara— remarcó que el TIM es un tejido vivo donde conviven pueblos diversos, con lenguas y culturas distintas, pero capaces de compartir saberes y respetar creencias. Lo describió como un espacio maravilloso, fuentes de agua y una biodiversidad que parece un canto interminable. En su voz había cariño profundo, el que se construye recorriendo comunidades, escuchando a sus autoridades y aprendiendo de la convivencia diaria.

Cuando habló de Loma Santa, sus palabras sonaron con más fuerza. Dijo que se trata de un lugar donde nacen los principales ríos y afluentes. Aunque todo el territorio debería estar protegido, reconoció que sigue siendo vulnerable frente a la minería ilegal, la deforestación y la caza indiscriminada. Por eso, los pueblos decidieron darle una protección adicional, bajo las normas y costumbres que ellos mismos guardan como tesoro.

Explicó que la decisión no nació de una imposición externa. Fue el deseo genuino de las comunidades de cuidar su bosque, de traer de vuelta a especies desaparecidas como el marimono o la tortuga, de preservar la vida en su forma más amplia. “Nosotros solo acompañamos como técnicos”, aclaró, “pero la idea y la gestión son de ellos”. En esa afirmación brillaba la autonomía de un pueblo que no espera órdenes, sino que sigue el pulso de sus propios sueños.

Catalina relató también una experiencia única, la de los guardabosques comunitarios. A diferencia de los guardaparques nacionales, aquí son los propios comunarios quienes asumen la tarea de vigilar el bosque. Mientras cazan, pescan o recorren senderos, observan, registran y avisan a las autoridades si encuentran amenazas. “Ellos mismos cuidan su casa”, resumió, con la certeza de que no hay mejor guardián que quien habita el territorio con amor y responsabilidad.

Pero también habló de peligros, buscadores de oro que acechan los ríos, de los intentos de asentamientos ilegales y traficantes de fauna que se llevan a los animales para venderlos lejos. Son heridas que la selva enfrenta cada día, y que las comunidades resisten con vigilancia y unidad.

El TIM, recordó, reúne unas 28 comunidades con cerca de 4.000 personas. Dentro de Loma Santa, viven nueve comunidades t`simanes y, en el borde, tres mojeñas: once en total que mantienen una relación directa con el área de conservación. Para ellas, Loma Santa simboliza lo mismo que para sus abuelos, un paraíso ancestral, sin enfermedades, con abundancia de alimentos y sin dueños que impongan cadenas. Un bosque sano, capaz de proveer todo lo necesario, es la imagen misma de ese lugar soñado.

Catalina emitió una certeza luminosa: Aunque el bosque fue golpeado por las concesiones forestales en el pasado, ahora está en recuperación. Protegerlo es, al mismo tiempo, defender la vida de las comunidades y el legado espiritual de sus ancestros.

La noche ya había cubierto el cielo de Campo Grande, y las estrellas comenzaban a encenderse como brasas suspendidas. Bajo ese manto, las palabras de Catalina quedaron flotando como una verdad necesaria, cuidar el bosque era cuidar el alma de un pueblo.

**

El amanecer en Montegrande se desplegó como un manto de neblina que acariciaba las copas de los árboles. Los primeros cantos de las aves anunciaban la vida en movimientos. Era la hora en que los guardianes del bosque se caminaban con sus chalecos verdes hacia la casa común donde se llevaba a cabo el encuentro de los caciques.

En ese escenario, apareció la voz serena de Anastasio Maita, un hombre de 64 años y uno de los cinco guardabosques de Monte Grande. Su historia es la de quien aprendió a caminar el monte como si fuera parte de su propio cuerpo. Contó que ejerce esta labor desde hace cuatro años, aunque en realidad la vigilancia comenzó antes, cuando la comunidad levantó la primera tranca para impedir el ingreso de forasteros que cazaban y sacaban madera sin permiso. Con el tiempo, y tras la autonomía, la figura del guardabosque se consolidó como defensa viva del territorio.

Ahora existen puestos de control, y uno de ellos se encuentra en Monte Grande. Se ha convertido en un símbolo de resistencia, una barrera frente a quienes intentan dañar el bosque. Allí se levanta una pequeña casita de barro, con energía eléctrica y señal de internet que funciona gracias a paneles solares. Suele estar habitada por parejas jóvenes que hacen de ese lugar su hogar y, al mismo tiempo, su trinchera: son los centinelas del monte. Desde ese punto vigilan, en coordinación con los guardabosques, lo que ocurre en el interior y también custodian la tranca instalada junto a la vivienda.

Anastasio explicó que son cinco los encargados de resguardar el monte de Monte Grande: Basilio Viri, Marcelo Yuko, Alejandro Valú, Cecilio Noe y él mismo. Cada uno cubre un sendero distinto, como cazadores que se internan en soledad, pero con la certeza de estar construyendo una red invisible que protege a todos. No usan teléfonos para registrar lo que ven, lo apuntan en papel, con la misma paciencia con la que se anota la memoria.

La caza, dijo, es solo para alimentar a la familia. Nunca para negocio. Si sobra, se comparte con los vecinos, se cambia por yuca, chivé o plátano. El bosque, así, se convierte en un mercado solidario donde lo que circula no es el dinero, sino la reciprocidad.

En su memoria, sin embargo, habita un recuerdo doloroso: los años 90, cuando las empresas madereras entraron con violencia y arrasaron con los árboles. “Eso fue lo más triste”, admitió, y en sus palabras se escuchaba la huella de un lamento antiguo. Por eso, ahora, no permiten que nadie repita esa historia.

El guardabosque habló también de las noches en el monte. Entra con linterna, confiado en que no se perderá porque conoce el camino. Se guía por el viento, por la luna, por la salida del sol, señales invisibles para otros, pero claras para quien aprendió a escuchar al bosque. Entre víboras y tigres, camina sin miedo, porque sabe que el peligro se esquiva con respeto y cuidado.

Para Anastasio, el TIM es la conservación misma, el bosque intacto, un paraíso como la Loma Santa que los abuelos soñaron. “Ellos ya la encontraron”, dijo con convicción, aunque él aún no ha llegado físicamente hasta allí. En su voz había la certeza de que la verdadera Loma Santa no está en un punto del mapa, sino en la planificación, en la vigilancia, en el acto mismo de cuidar la tierra.

Habló también de su familia, diez hijos y una esposa ejemplar.

Mientras Anastasio hablaba, la imagen del guardabosque se fundía con la del monte mismo, un hombre de carne y hueso que se volvía, al mismo tiempo, árbol, río y sendero, parte inseparable de la Loma Santa que protege.

**

El sol del mediodía caía a plomo sobre Montegrande. El aire se llenaba del murmullo de voces y risas. Líderes y comunarios de los cinco pueblos del Territorio Indígena Multiétnico se reunían en ese salón con banquetas de madera que es como el escenario donde se toman las decisiones.

Hasta Montegrande también llegó Miguel Ángel Fernández, biólogo de ORÉ, quien hablaba con la tranquilidad de quien conoce a fondo la tierra que pisa. También sabe que el sistema de protección que han creado parece sacado de otro tiempo. Guardabosques voluntarios, elegidos por sus conocimientos y su capacidad de internarse en el monte sin caminos, vigilan mientras pescan o cazan. Ninguno recibe salario; lo hacen por convicción, porque proteger el territorio es proteger su propio hogar. Hoy son sesenta en todo el TIM, más que en muchas áreas protegidas del Estado Plurinacional de Bolivia, y gracias a su labor los incendios han disminuido y las decisiones comunales se fortalecen.

Fernández señaló que ese día, 19 de agosto, los corregidores debatían un tema crucial, la ley del sistema de control y vigilancia territorial, que convierte la defensa del bosque en una política con respaldo ministerial y local. Era la consolidación de un sueño nacido décadas atrás, cuando el TIM se separó de Santa Ana de Yacuma y San Ignacio de Mojos para consolidarse como entidad autónoma, con 28 comunidades y más de 600 mil hectáreas de selva viva.

El técnico de Oré hacía un paralelo entre el TIM y otros corredores ecológicos como su vecino el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ambos funcionan como puertas vivas de un gran corredor amazónico, donde naturaleza y cultura se abrazan para resistir. Recordó cómo en 2023 el fuego, avivado por el viento, intentó devorar todo, pero fue contenido gracias al esfuerzo de los guardabosques y al uso de estaciones meteorológicas comunitarias.

El calor del mediodía aumentaba, pero las palabras del biólogo fluían como agua fresca. “Bolivia tiene monte porque hay indígenas que lo cuidan. Cuando ellos se van, el bosque queda desprotegido”. En su voz había un mensaje que traspasaba fronteras. La vida en el bosque no es solo posible, sino más saludable, más libre… Sin presiones del mundo urbano, los pueblos del TIM conservan un modo de existencia sostenible que mantiene viva tanto a la naturaleza como a la cultura.

El congreso continuaba sin las presiones del tiempo, con niños corriendo entre los pies de los mayores y guardabosques ajustando sus chalecos verdes. Y en ese mediodía ardiente, entre discursos, decisiones y silencios, Loma Santa se revelaba no como un mito perdido, sino como un sueño en plena construcción.

La tarde comenzaba a oscurecerse en Monte Grande. El cielo se tornaba negro y majestuoso, como si una inmensa cortina de nubes quisiera envolver al bosque en un manto de misterio. El viento traía olor a tierra mojada, presagio de una lluvia que no terminaba de caer, y las hojas altas de los árboles hacían creer que estaban a punto de cantar. En esa penumbra anticipada, las voces de las mujeres se distinguían con claridad.

Con sus manos hábiles, las mujeres indígenas del TIM transformaban fibras y colores en artesanías. Al mismo tiempo, cultivaban huertos que ofrecían hortalizas frescas, levantaban sus casas, acompañaban las decisiones de la comunidad y, sobre todo, tejían el lazo invisible que une la vida cotidiana con la defensa del bosque. Fabiola Daza hablaba con firmeza. Decía que las mujeres también cuidaban la tranca que impedía el ingreso de forasteros al monte, estaban atentas a que nadie desmontara, a que ningún extraño avasallara la tierra. Para ellas, proteger Loma Santa es una forma de asegurar el futuro de sus hijos.

El monte, decía, es su vida. Es allí donde pescan, caminan libres, respiran sin miedo. Allí donde sienten la paz que las ciudades no pueden ofrecer. Fabiola lo sabía bien. Había ido a Trinidad, la capital de Beni, incluso a Santa Cruz de la Sierra, pero regresaba siempre con fastidio, con la seguridad de que su hogar verdadero estaba aquí, en la selva amazónica. Su rutina era un mosaico de esfuerzo: niñera en las mañanas, campesina en las tardes, estudiante en las noches. Entre fórmulas de química y problemas de matemática, soñaba con convertirse en enfermera. En su corazón ardía el deseo de servir a su comunidad y cuidar a sus hijos.

En esa vida sencilla pero intensa, cabía todo el universo. Una bandeja de empanadas para vender en el colegio, un refresco compartido con su cuñada, el tejido paciente de una hamaca. Cada gesto, cada acción, era una semilla sembrada en el futuro del TIM y de Loma Santa. Porque ellas, las mujeres, producen y estudian y son las guardianas silenciosas de un sueño colectivo.

La tarde se oscureció aún más. Un relámpago lejano iluminó el horizonte, y el cielo parecía querer derramarse sobre la tierra. Pero antes de que cayera la primera gota, Fabiola Daza recordó que Loma Santa ya no era únicamente un mito de los abuelos, sino un lugar vivo, protegido por hombres, mujeres y niños que lo sienten suyo: un territorio donde la autonomía indígena florecía, donde en las noches, los guardabosques caminaban con linterna bajo la luna, donde los ríos seguían naciendo limpios y las mujeres, levantaban el futuro con la misma delicadeza con que se teje una hamaca.

El cielo negro rugió con un trueno, y en Monte Grande todos supieron que, aunque la lluvia se acercara con amplia generosidad, Loma Santa permanecería intacta, eterna, como la tierra sin mal que los abuelos habían soñado.

***

Sobre el autor

-

Roberto Navia

Desde hace más de dos décadas transita por el mundo para intentar elevar a los anónimos del planeta al foco de lo visible. Sus crónicas emblemáticas: Tribus de la inquisición y Los Colmillos de la Mafia le han permitido ganar dos veces el Premio Rey de España (2014 y 2017); Esclavos Made in Bolivia, el premio Ortega y Gasset (2007); el documental Tribus de la Inquisición, la nominación a los Premios Goya (2018), Flechas contra el Asfalto y Los Piratas de la Madera desangran el Amboró, dos veces ganadores del Premio de Conservación Internacional, entre otros galardones nacionales e internacionales. Es docente universitario de postgrado, la cabeza de la Secretaría de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, miembro del Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).