Organizaciones indígenas y autoridades municipales de San Ignacio de Velasco activaron una alerta ante anuncios políticos que reactivan la intención de explotar el cerro Manomó. El Concejo Municipal rechazó de forma unánime cualquier actividad minera por los riesgos ambientales e hídricos que implicaría, mientras comunidades indígenas denunciaron exclusión y vulneración de sus derechos colectivos. Las autoridades locales coinciden en una exigencia común: defender el territorio, el agua y la vida frente al avance de intereses extractivos.

Indígenas del Alto Paraguá denuncian falta de consulta previa ante los avances de exploración en el Cerro Manomo, un ecosistema único cuya biodiversidad y fuentes hídricas están en riesgo por intereses mineros que tienen apetito por sus yacimientos de tierras raras y uranio.

¿Es el DS 5503 una solución económica o un cheque en blanco para el agronegocio? Esta columna, Stasiek Zcaplicki Cabezas, desentraña los anexos ocultos y las promesas vacías de un decreto que sustituye el control estatal por un peligroso “acto de fe” empresarial. Descubre por qué el modelo agroextractivista que hoy se promociona como salvación podría ser, en realidad, el preámbulo de un desastre ecológico y social sin retorno.

Científicos advierten en la destacada revista académica ‘’Nature Ecology & Evolution’’ – a través de una nota de prensa emitida – un posible punto de inflexión para la conservación de la biodiversidad en Bolivia e instan al nuevo gobierno aplicar medidas urgentes.

A pesar de la recesión económica y la escasez de diésel, la minería aurífera en Bolivia creció un 13.7% en 2025 con precios récord del oro, impulsando la expansión ilegal en la Amazonía. Este auge destructivo confirma un modelo opaco donde la mayor parte de la producción sale por contrabando.

La socióloga Marielle Palau advierte que el aclamado “modelo paraguayo” es una farsa: un sistema diseñado por corporaciones que consolida una “agricultura sin agricultores” con el 83% de la tierra en manos del 3% de propietarios. Revela el costo oculto de esta “bonanza”: despojo violento, uso masivo de agrotóxicos y una creciente desigualdad que Bolivia debe evitar de replicar.

La diputada nacional, María René Álvarez, enfatiza la falta de transparencia y control del Estado en la deforestación que afecta a San Ignacio de Velasco y cuestiona la política de tierras del MAS. Plantea abrogar las normas que fomentan quemas y desmontes y promover modelos productivos sostenibles con participación local.

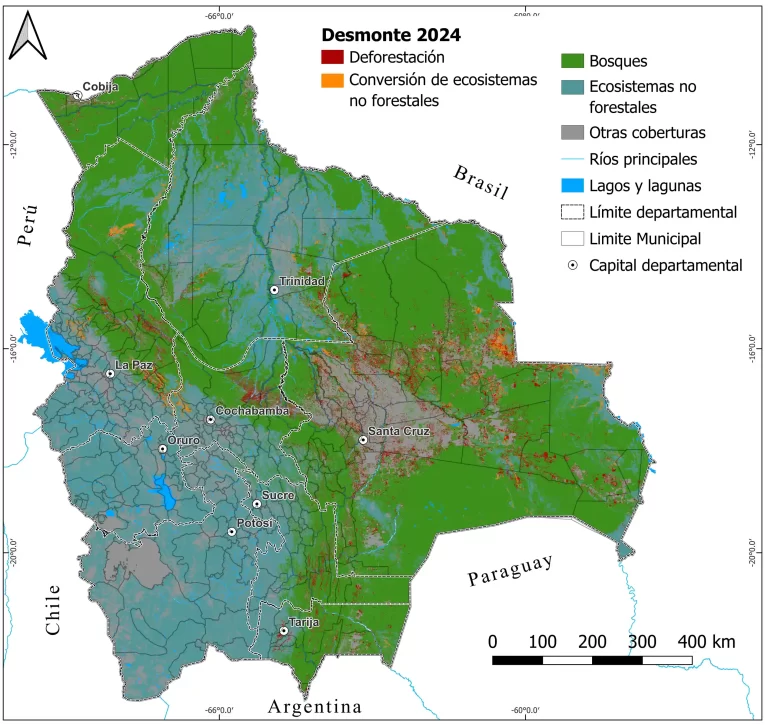

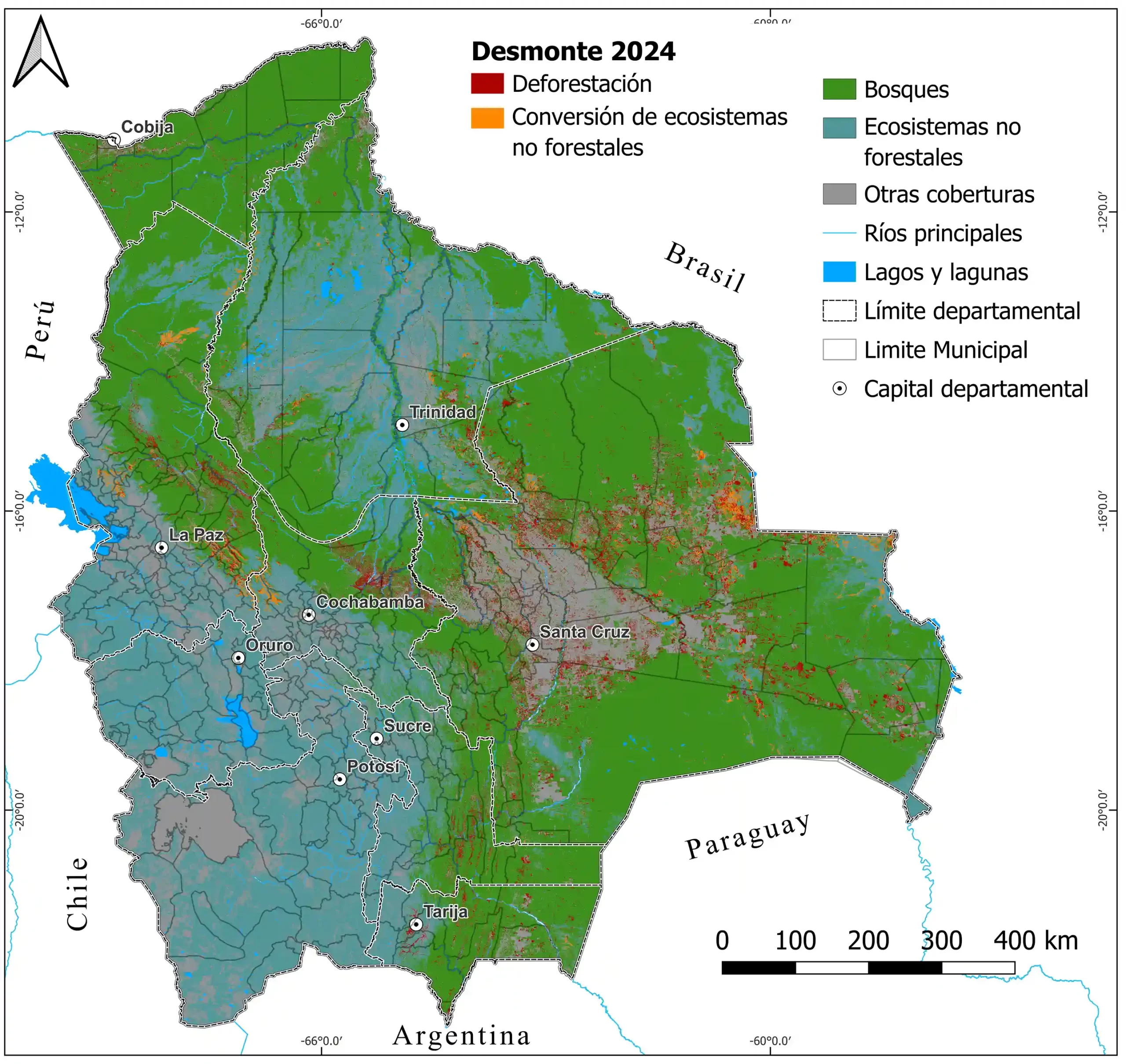

En Bolivia, la destrucción ecológica avanza más rápido que su capacidad de medirla. Mientras bosques, sabanas y humedales son convertidos, el país se aproxima a umbrales de daño irreparable. Esta radiografía del Observatorio Socio-Ambiental del IISEC-UCB y Revista Nómadas rompe ese silencio con datos inéditos y alarmantes.

El estudio advierte que la pérdida de bosques en Brasil y Bolivia está alterando los “ríos voladores”, corrientes de vapor que alimentan las lluvias en gran parte de Sudamérica. La prolongación de las sequías y los incendios agrava el riesgo de colapso climático en Bolivia.

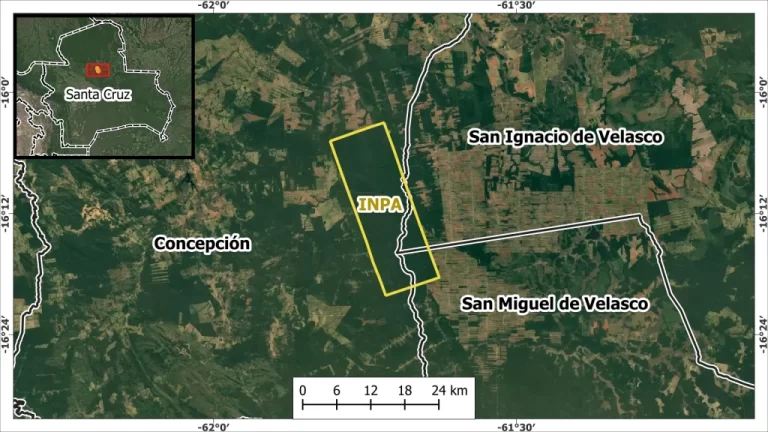

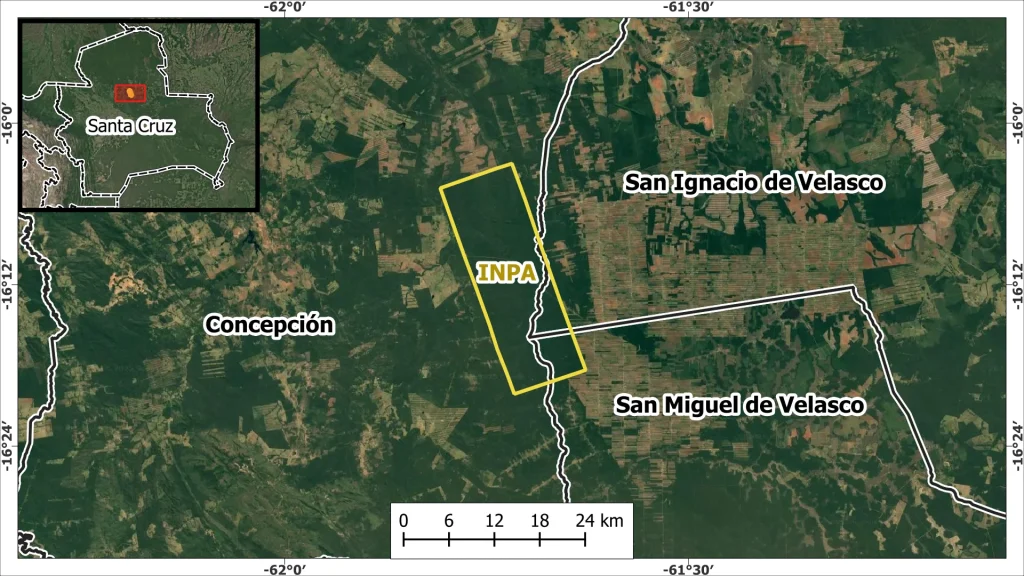

En la Chiquitanía nor este, una isla de bosque de 30.019 hectáreas se mantiene como uno de los últimos bastiones de manejo sostenible forestal frente al avance de la soya y la ganadería. Ahora que el gigante brasileño de la soya Bom Futuro, lo está comprando de acuerdo a ciertas fuentes, la sobrevivencia de este bosque podría estar en juego frente a una expansión agrícola que no tiene límites.

©2025 – Todos los derechos reservados. Diseñado y desarrollado por Revista Nómadas

¡Mantente al día con lo último en sostenibilidad, turismo y viajes! Suscríbete a nuestro newsletter y recibe directamente en tu correo las noticias más relevantes, consejos prácticos y aventuras inspiradoras.