En las playas del río Mamoré, se abren diminutas líneas que delatan el arrastre de una tortuga recorriendo las arenas calientes para poder desovar. Parecen pequeños caminos perfectos que unen la selva con el agua. Son líneas que realizan las tatarugas (Podocnemis expansa) mientras se arrastran lo más rápido posible para llegar a su lugar ideal. Caminan llevando en su cuerpo el futuro amazónico. Construyen un nido en la arena, dejan sus huevos y se van. Si logran volver al río podrán vivir un tiempo más, pero hay muchas que no tienen esa dicha.

Desde hace más de una década, la mano criminal del hombre impide ese viaje de retorno. No solo eso: también impide el brote de nuevas tortugas de río robando los huevos que estaban en los nidos de arena. Los traficantes matan a la madre y a las tortugas que deberían nacer.

El desove de una tataruga es uno de los fenómenos naturales más sorprendentes y vistosos de la Amazonía. Las tatarugas se reúnen para desovar en las playas de los ríos amazónicos. Lo hacen de una forma sincronizada. Son tantas que se hace difícil contarlas. En algunos sectores del río Mamoré se llegan a agrupar, en un mismo año, más de 50.000 hembras para desovar.

Este fenómeno no solo es llamativo, sino esencial para el funcionamiento de los ríos, pues las tatarugas traen consigo aportes de nutrientes a los afluentes y sus huevos y tortuguillos son parte esencial de la cadena alimenticia del ecosistema. Las tatarugas también son de gran importancia para las comunidades humanas que habitan el río, no solo porque forman parte de la diversidad biológica y la identidad de la región, sino también como un recurso importante a lo largo de su historia.

En la comunidad de Camiaco, en el departamento del Beni, en Bolivia, las tatarugas son muy requeridas. Los comunarios susurran que sus huevos son un manjar, al igual que su carne. Pero también que las roban de su hábitat para utilizarlas como mascotas.

En Camiaco, cuando se habla de las tortugas, hay temor. A pesar de que es época de desove, la gente no dice mucho. Tienen miedo de que las autoridades policiales y de la Gobernación del Beni decomisen los huevos que sustrajeron de los nidos. Puede haber sanciones penales y multas para quienes sean parte del tráfico de esta especie.

Camiaco es un pueblo pequeño y tranquilo, pero en época de desove, entre agosto y diciembre, se lo conoce como uno de los pueblos más depredadores de las tortugas. Está a orillas del río Mamoré, uno de los principales afluentes amazónicos de Bolivia. Tiene el título de depredador porque en septiembre realizan un reconocido y criticado evento: la feria de la peta, bautizado así por el nombre con que se conoce a las tortugas en esa región. Ahí venden platillos creados a partir de los huevos de la tataruga y de la peta de río (Podocnemis unifilis). También se oferta la carne de estos quelonios.

Una mañana/tarde de octubre, las aguas del Mamoré están tranquilas. Dos niños juegan en un muelle improvisado con peces que lograron sacar del río. Los peces todavía luchan por vivir, aletean y saltan. Los niños solo se divierten. Ellos dicen que también tienen tortugas y que están en su bote. Las muestran. Son dos pequeñas petas de río. Están encerradas en una bolsa plástica en medio de un calor infernal: hace casi 40 grados. Las petas están a punto de morir.

En Camiaco, el tráfico de tatarugas y petas de río es un secreto a voces. Lo hacen sin piedad. Sacar a estos quelonios de su hábitat es normal para los comunarios, más aún en la época de desove. “Es un ingreso más que tenemos en esta época. Vendemos sus huevos, que es lo que más sale”, relata un pescador.

En las orillas del Mamoré hay una fila de rústicas embarcaciones de los pescadores. Ellos aprovechan estas fechas para extraer las petas y sus huevos. Colocan a las tortugas en cajas de cartón, aún vivas, y los huevos en bolsas de yute. Encima de los precarios botes, también hay refrigeradores que no funcionan, pero que son utilizados para mantener a los pescados con hielos.

La noche anterior, los pescadores fueron aguas arriba a buscar tortugas. Sabían que iban a encontrarlas. Penetraron los nidos y sacaron los huevos. Muy temprano los vendieron. Cada huevo llega a costar un boliviano, alrededor de 14 centavos de dólar. Los intermediarios venden ese mismo huevo al doble de lo que adquirieron. En ocasiones, los compradores son ciudadanos brasileños que llevan los huevos a su país. Lo mismo pasa con las tortugas. Una tataruga puede llegar a costar 150 bolivianos, que equivale a 25 dólares. La mayor parte de esta mercadería la venden en Trinidad, la capital del Beni.

La tataruga y la peta de río pertenecen a la familia Podocnemididae y son las especies que han recibido mayor atención en cuanto al manejo de nidos en Bolivia, ya que mantener y recuperar sus poblaciones se ha convertido en una política de Estado, por el momento fallida.

La tataruga es la tortuga de río de mayor tamaño de Sudamérica. Las hembras alcanzan hasta 107 centímetros de la cabeza a la cola y los machos 50. Su caparazón es relativamente plano y ensanchado. Tienen una coloración marrón, gris o verde olivo. En los adultos el plastrón, la parte ventral del caparazón, presenta una coloración amarillenta, crema o marrón.

La cabeza de esta especie es ancha. En las crías, tiene un color negruzco y está adornada con manchas amarillas y grandes pecas centrales de color negro en la parte superior y alrededor de los oídos. La tataruga es una tortuga esencialmente acuática, de actividad diurna y nocturna. Se encuentra en grandes ríos, lagos o vegetación inundada, en aguas blancas y negras.

Durante la estación lluviosa, se desplaza a los llanos de inundación y penetra en el bosque para aprovechar los frutos y semillas que caen al agua. En época seca, vuelve a los cauces de los ríos en busca de las playas arenosas que se forman en los cursos medios y bajos para reproducirse. Es considerada una especie migratoria, ya que normalmente se desplaza entre 60 a 100 kilómetros por año, y puede incluso llegar a viajar 420 .

Pamela Carvajal, una bióloga boliviana parte de la Red de Conservación de Tortugas de Bolivia (RCTB), explicó a Revista Nómadas que las tatarugas desovan entre 26 a 180 huevos y que la época de nidificación puede empezar en agosto o septiembre, dependiendo del ciclo hidrológico del río. El tiempo de incubación es de alrededor de 45 a 70 días.

“El nido de las tatarugas tiene forma de una bota”, dijo Carvajal. Tienen entre 60 a 80 centímetros de profundidad y se encuentran en playas con arena. Los huevos son esféricos, de color blanco, y tienen un diámetro de entre 36 y 49 milímetros.

La legislación boliviana prohíbe la captura, acopio y acondicionamiento de animales silvestres y sus productos derivados. Los artículos 110 y 111 de la Ley 1333 de Medio Ambiente establecen una pena de hasta tres años de privación de libertad para las personas que capturen y comercialicen especies de vida silvestre.

Asimismo, el artículo 223 del Código Penal determina hasta seis años de privación de libertad para las personas que deterioren o destruyan bienes del Estado y la riqueza nacional. Además, el Decreto Departamental 03/2022, en su artículo segundo, aprueba la veda anual de captura y caza de tortugas y recolecta de huevos en Pando, en el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 31 de diciembre.

En Camiaco, el negocio con las tatarugas no termina ahí. Las calles de este poblado son de tierra. Por ahí llegan varios intermediarios para llevarse los huevos y las tortugas vivas. El destino es la ciudad de Trinidad, que está a 596 kilómetros de la ciudad de La Paz. En Trinidad, la capital del Beni, ya no se colocan letreros ofertando los huevos de tortugas, menos las ofertas gastronómicas con la carne de tataruga. Lo que sí abunda, son los anuncios en redes sociales, principalmente en Facebook.

“Llegaron huevos de tataruga y de peta”. Eso es lo que se oferta en la época de desove en varias redes sociales. Revista Nómadas se contactó con uno de los vendedores, quien ofreció los huevos y se comprometió a conseguir una tataruga sin dificultad. “Se lo consigo, no hay problema”, prometió.

Venta sin control

Lo que ocurre en el mundo virtual y pasa también en el presencial. Martha vende “medicinas naturales” en el mercado campesino de Trinidad. Conoce todos los beneficios de estos productos. Ahí, entre botellas plásticas, está el aceite y la grasa de tortuga. “El aceite de tortuga se puede poner al cabello, lo dejará mejor cuidado. La grasa es para la piel, es como una crema”, dice la vendedora.

En otras comunidades de Beni, como Versalles, en plena frontera con Brasil, ciudadanos brasileros ingresan clandestinamente a través de la frontera para robarse los huevos y algunos ejemplares de tatarugas.

“El consumo de carne y huevos es una fuerte amenaza, no solo para las tortugas, sino para otros animales. Llega gente a cazar, pescar y recolectar los huevos ilegalmente, principalmente de Brasil, pero también de otras comunidades bolivianas, como Remanso, Mategua y Bellavista”, dijo Lola Salvatierra, experta en tortugas y profesora en la comunidad Versalles.

Carola Vaca, quien fue directora de la Reserva Estación Biológica del Beni y la primera mujer guardaparque de Bolivia, explica que existen inconvenientes con algunos comuneros indígenas tsimane, un pueblo de tierras bajas que sufre constantemente por el avasallamiento de sus territorios. “En lo oscuro de la noche, nosotros bajábamos a una hora a ver si las petas han puesto huevos”, cuenta Vaca. “Al regresar, al cabo de otra hora, ya se habían robado los huevos de tres o cuatro nidos. Era algo impresionante. Así como nosotros hacíamos el trabajo de colecta para llevar los huevos a la playa artificial, había gente detrás de los nidos’’.

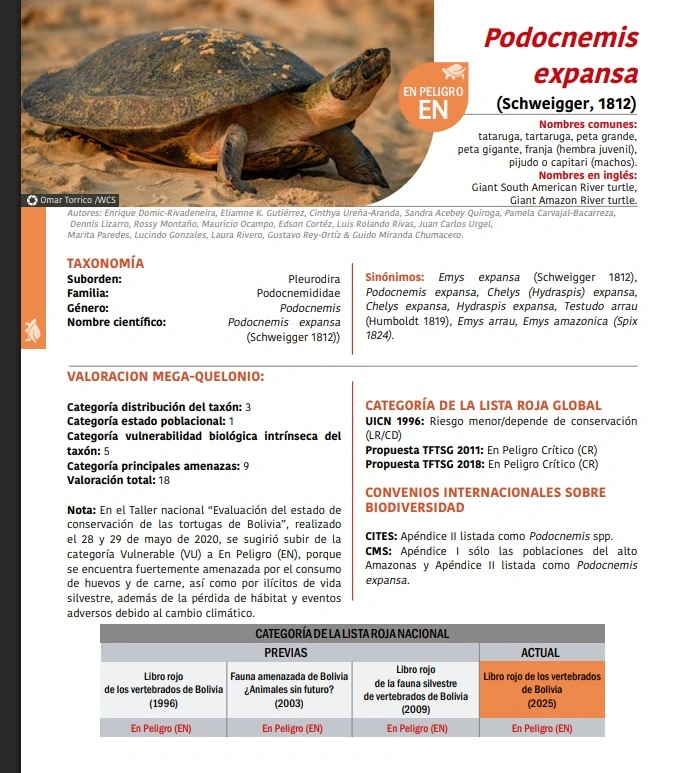

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera a la tataruga como “Vulnerable” y a la peta de río “En Bajo Riesgo” de extinción. El Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en cambio, categoriza a las petas de río como “Vulnerable” y a las tatarugas como “En Peligro” de extinción. En ambas situaciones, la categorización se hizo en 2008 y 2009.

Según la RCTB, en Bolivia se han registrado 19 especies de tortugas: 16 especies nativas que habitan en el territorio naturalmente y tres especies exóticas. Quince de las especies de tortugas nativas se encuentran amenazadas por la pérdida de su hábitat, el cambio climático, el consumo, el comercio de huevos, carne e individuos como mascotas y el comercio de sus partes o derivados para la fabricación de artesanías. En un análisis de prioridades de conservación realizado por varias instituciones, se identificaron tres especies que necesitan acciones efectivas de conservación. Una de ellas es la tataruga.

Debido a la demanda del mercado europeo y asiático, la caza y recolección de tortugas se volvió una actividad con fin comercial. A finales del siglo XVIII, cada año durante la estación seca, miles de personas llegaban a las cuencas del Amazonas y el Orinoco a recoger más de 100 millones de huevos de tortugas para producir aceite. También aprovechaban para atrapar a las hembras que anidaban. En total, capturaban entre tres y cuatro millones de individuos por año, de acuerdo con el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, que en su primer capítulo se enfoca en las tortugas.

La sobreexplotación produjo el colapso de las poblaciones locales pocos años después de la colonización europea. Se calcula que, en el siglo XVIII, se capturaban anualmente 2 millones de tortugas del género Podocnemis (peta de río, tataruga o cupiso) solo en la Amazonía. Desde entonces, el consumo no ha dejado de crecer. En la década de 1960, se llegaron a recolectar 48 millones de huevos de tortuga en el alto Amazonas y Madeira, Brasil, en esos diez años.

Actualmente, los productos que más se comercializan son los huevos, la carne y el aceite de tortuga elaborados de forma artesanal. Pero también pueden encontrarse artesanías realizadas con los caparazones de las tortugas en algunos hogares, restaurantes y mercados principales del Beni. Hasta hace poco, en el mercado principal de Trinidad, se vendían huevos de peta de río y tataruga y platos preparados con carne y huevo de las tortugas.

La grasa y el aceite que se obtiene a partir de estas dos especies también se comercializan en diferentes presentaciones. Se venden en envases pequeños y botellas de un litro. El caparazón y el cuero se emplean principalmente para elaborar adornos artesanales. Los caparazones son comercializados en tiendas de artesanías y también en el Cabildo Indígena en Trinidad. Los precios varían en función al tamaño y motivo decorativo. En la cárcel de Mocobi, en la ciudad de Trinidad, se empleaban el cuero y cabezas de tatarugas para fabricar monederos y hebillas de cinturón.

El tráfico de huevos es bastante alarmante. No hay cifras oficiales o recientes, pero de acuerdo con fuentes policiales, entre agosto y septiembre de 2021, se decomisaron 50.000 huevos de tortugas del género Podocnemis. Ese mismo año, un operativo de la Policía Fluvial de la Armada Boliviana decomisó 5.377 huevos, en Trinidad. Un año después, en el municipio de Puerto Siles, en Beni, a orillas del río Mamoré, se intervinieron embarcaciones brasileñas y se encontraron 1.500 adultos de tatarugas y más de un millón de huevos.

En la comunidad de Camiaco, se estima que cada año se comercializan cerca de tres millones de huevos y un centenar de tortugas, según el Libro Rojo de Vertebrado de Bolivia. En la gestión de 2019, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua registró el comercio ilícito de 88.852 huevos de tortuga, una cifra ínfima teniendo en cuenta el alcance del mercado. En octubre de 2023, la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), a través de la dirección departamental de Beni, informó del decomiso de 6.000 huevos en la tranca de control Tajibo en el Beni.

Según la Gobernación del Beni, en ese departamento se decomisa un millón de huevos de tatarugas y petas de río cada año. Otros millones son traficados en Bolivia y en el exterior, principalmente en Brasil. Cada año también se decomisan por lo menos 200 tatarugas y petas de río, aunque todo indica que se venden ilegalmente miles o decenas de miles.

Es frecuente el tráfico de crías de tortugas para mascotas. Por ejemplo, en el mercado Los Pozos, de la ciudad de Santa Cruz, se registraron 3.431 tortugas de agua a la venta entre 2005 y 2009, que representaban el 5,6 % de todas las especies silvestres vendidas. Una situación similar se vive en otros mercados de las principales ciudades de Bolivia. Prueba de ello es la gran cantidad de tortugas decomisadas o entregadas voluntariamente en los distintos centros de custodia del país.

El comercio de las tortugas no se limita a los mercados. Actualmente, las redes sociales se han convertido en un medio de comercialización de especies silvestres en todo el país. La creación de grupos exclusivos para la oferta de animales silvestres y exóticos, sumado al desconocimiento de las normas legales en contra de ilícitos relacionados con la vida silvestre, suponen una oportunidad para el comercio y una amenaza para las poblaciones de tortugas en Bolivia.

“Todo esto exige un análisis y la actualización en torno a los mecanismos de comercio de fauna silvestre en nuestro país, y una mayor atención con respecto al uso de las redes sociales”, explicó Enrique Domic-Rivadeneira, herpetólogo boliviano que es parte de WCS Bolivia y quien aportó en la realización del Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia.

El experto añadió que, al comparar el grado de amenaza actual de las especies de tortugas con las evaluaciones previas, se observa que la tataruga y la peta de río se mantienen en la misma categoría desde 1996: En Peligro y Vulnerable, respectivamente. Pero actualmente no se tienen estudios poblacionales de tatarugas en Bolivia, de acuerdo con Domic-Rivadeneira.

Los casos de Pando

El 9 de mayo de 2025, una caja llena de petas de río fue encontrada en un mercado en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. La caja tenía 12 tortugas y al menos un centenar de huevos. Su destino era la ciudad de La Paz. De ahí, saldrían para Chile, según la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (POFAMA). El tráfico de esta especie, junto a la tataruga, se incrementó en los últimos años con destino a Brasil y Perú, donde su carne y huevos son codiciados.

El departamento de Pando es otra de las regiones bolivianas donde hay tatarugas y petas de río. Las playas de los ríos Tahuamanu, Orthon y Manuripi son las ideales para que estas tortugas entierren sus huevos, debido a sus cálidas arenas. Allí, las tatarugas dejan sus huevos sin conocer el riesgo que corren: hay personas que esperan ese ciclo natural para desenterrarlos y llevarlos a Perú o Brasil. Estos traficantes también esperan a los reptiles para cazarlos y aprovechar su carne.

El director de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Denis Navarro Tuno, explicó a Revista Nómadas que el comercio ilegal de esta especie se da a partir de julio, que es cuando las tortugas llegan a las playas para dejar sus huevos. El guardaparque detalló que, en la zona del Manuripi, un área nacional protegida en el departamento de Pando, existen planes de cuidado para preservar a este reptil.

“Se hacen muchos tipos de trabajo para evitar que esta especie desaparezca. Por ejemplo, existe el Programa de Monitoreo y Conservación de la peta de río, que tiene como objetivo incrementar las posibilidades de supervivencia de los huevos. En su época, las petas salen del agua a desovar en las playas y los huevos son recolectados e instalados en nidos en una playa artificial para que, después de tres meses, los huevos eclosionen. Se trabaja en la conservación y repoblamiento de la especie”, destacó Navarro Tuno.

Según Homali Flores, secretaria departamental de Gestión Integral de la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Pando, los traficantes de esta especie optan por llevar la carne de la tortuga y sus huevos a ciudades grandes de Bolivia, pero también pasan la frontera hacia Perú y Brasil. A Perú lo hacen por la frontera norte, hasta llegar a la ciudad de Puerto Maldonado. Es más fácil llevar a las tortugas a Brasil, ya que la capital de Pando, la ciudad de Cobija, es fronteriza con las localidades brasileñas de Brasiléia y Epitaciolandia.

“Los contrabandistas se enfrentan a varios peligros inminentes, como ataques de caimanes y de sicuris (anacondas), y el constante acecho de las autoridades, pero no se conforman con la extracción de un solo nido de huevos de peta, sino que saquean hasta 50 nidos a la vez. Cada uno de los nidos alberga entre 30 y 35 huevos y el valor en el mercado negro puede llegar, por unidad, a quintuplicar el precio de uno de gallina, es decir que cada huevo puede llegar a costar unos seis bolivianos [casi un dólar]”, dice Flores.

Según una investigación en 2024 de la Red Ambiental de Información (RAI), los cazadores de petas llegan al río Tahuamanu, en Pando, donde sacan los huevos de petas y luego pasan a Cachuelita, una comunidad en medio de la selva amazónica pandina. Ahí realizan la venta de las tortugas y de los huevos. Los compradores llegan a pagar 300 reales por tortuga, el equivalente a 50 dólares.

Federico Moreno, director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Autónoma del Beni, explicó que la peta de río es sensible a los cambios ambientales. En esa medida, funciona como un indicador biológico para determinar las variaciones en el ecosistema. Según Moreno, la peta de río contribuye con una proporción significativa de biomasa a los ecosistemas acuáticos y también tiene un aporte valioso al ciclo de nutrientes. “Al ser una especie principalmente frugívora, ingresa a los bosques inundados y se transforma en un importante dispersor de semillas en la Amazonía boliviana’’, explicó.

En Pando, la carne y los huevos de tortugas tienen diferentes usos: el consumo de los huevos por sus supuestas propiedades afrodisíacas; la aplicación del aceite de la grasa corporal en tratamientos cutáneos y en la cura de hemorroides; el consumo de la carne en diferentes platos; el caparazón, como adorno; los huevos para hacer tortillas y la elaboración del “mushangué”, una preparación culinaria a base de huevos de peta crudos batidos con azúcar y leche.

Marco Greminger, investigador de la Universidad Autónoma del Beni, afirma que faltan controles eficaces y personal calificado para fiscalizar el tráfico de fauna silvestre. El experto criticó que los presupuestos estatales se hayan reducido, lo que facilita que las tortugas sean extraídas de forma indiscriminada, especialmente en Santa Cruz, Beni, Pando, norte de La Paz y Cochabamba.

Datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y de operativos policiales reflejan la magnitud del problema: entre 2000 y 2023, se han decomisado más de 23 millones de huevos y cientos de ejemplares vivos. “No hay personal clasificado ni calificado para el control. La Policía ambiental hace muy poco. No hay equipamiento para la fiscalización. El Gobierno central, la Gobernación y los gobiernos municipales hacen muy poco y ahora, con la crisis económica que atraviesa el país se han reducido los presupuestos. Todo eso lleva tanto al productor como al subproducto de poder traficar sin medida”, dijo Greminger.

Cuando van a nacer las crías, las tortugas adultas se acercan a las playas. De lejos, parecen formar un escudo que preparan para proteger a las crías. Cuando estas salen, las tortugas enturbian el agua cerca de las playas para que las pequeñas puedan llegar al río. Una vez las recién nacidas están en el agua, se dirigen hacia mayores. Las tortugas pequeñas se ponen en el centro y las más grandes las protegen. Luego migran juntas. Ese espectáculo natural es parte de lo que está en riesgo.

***

Este proyecto se realizó con el apoyo del Centro Pulitzer.

***

Sobre el autor

-

Iván Paredes Tamayo

Periodista boliviano con trayectoria de 18 años en medios escritos de su país y del exterior. Actualmente se desenvuelve en el periodismo de investigación. Especializado en temas de medio ambiente y delitos transnacionales. Fue parte del equipo Tierra de Resistentes, que con un trabajo colaborativo llegó a ser finalista del Premio Gabo en 2021 por un reportaje que muestra los ataques que sufren líderes indígenas que son maltratados en sus propios territorios. Es periodista de investigación de Revista Nómadas y junto a Stasiek Czaplicki, ha recibido el Premio al Periodismo de Investigación ‘Franz Tamayo’, por el reportaje especial, titulado Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo.