Mientras en países vecinos como Argentina y Paraguay la ganadería avanza a costa del desmonte masivo y la siembra de pasturas, en el Chaco boliviano los productores reconocen que el bosque es su principal fuente de forraje y no están dispuestos a eliminarlo. Marcelo Gonzales sostiene que la clave está en aprender a manejar ese bosque, rotar áreas de pastoreo y entender que la sostenibilidad es también la garantía de mantener el modo de vida chaqueño.

– ¿En qué consiste la llamada ganadería de bosque?

– Es interesante. Cuando viajas por países vecinos, como Argentina y Paraguay, vas a ver que allí la ganadería se hace después de desmontar grandes superficies: primero meten granos, luego pasturas, y recién después el ganado. En cambio, en el Chaco boliviano los productores reconocen que el bosque es fundamental porque siempre ofrece forraje (alimentos para el ganado). Ellos no están dispuestos a eliminarlo para dejar solo pasturas.

– ¿Por qué es tan valioso el bosque para la ganadería?

– Te pongo un ejemplo: si tenés 1.000 hectáreas todas con pastura sembrada, y viene un año de sequía, esa pastura no se desarrolla y no tendrás forraje. En cambio, si tenés bosque, siempre hay algo que ofrecer: frutos, hojas, herbáceas. El productor lo sabe y por eso cuida su monte.

– ¿Entonces basta con tener monte para decir que se practica ganadería de bosque?

– No, ahí viene el “pero”. No es suficiente decir “mi ganadería es de bosque”. Si no administras bien, el bosque se degrada. Las plantas palatables (de buen gusto para el ganado) desaparecen por la presión de pastoreo, los animales ya no engordan igual y la productividad baja. Por eso se necesita planificación: rotar potreros, dejar descansar áreas y usar alambradas para manejar mejor los espacios. El bosque chaqueño siempre tiene algo que ofrecer, pero hay que protegerlo.

– ¿Durante cuántos meses del año el bosque ofrece alimento al ganado?

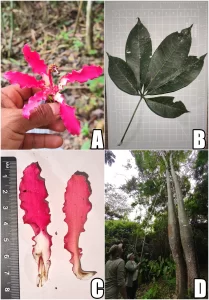

– El Chaco tiene una particularidad: nos llueve solo cuatro meses y los otros ocho son secos. Hay épocas en que el bosque está fuerte y hay forraje, pero en otras baja la calidad y el productor tiene que suplementar con sales minerales. También hay periodos de frutos importantes: el algarrobo, por ejemplo, en noviembre ofrece vainas que en 10 o 15 días transforman la condición de los animales. El mistol y la algarrobilla son otros frutos clave.

– ¿Cuál es el límite de carga animal en estos sistemas?

– Ese es un tema conflictivo. En Bolivia hay una norma que dice que la carga es de 5 hectáreas por unidad animal en todo el país, y si no cumplís, te pueden revertir la tierra. Pero eso no refleja la realidad del Chaco: hay zonas donde se necesitan 7, 10 o hasta 20 hectáreas por animal, dependiendo de la lluvia. Si el productor mete más ganado del que aguanta la tierra, acelera la degradación. No deberíamos hablar de carga animal rígida, sino de manejo sostenible.

– Además de frutos, ¿las hojas también alimentan al ganado?

– Claro. Por ejemplo, el duraznillo – o choroquete, como le llaman en algunos lados- está en todo el Chaco. Sus hojas caen en esta época y forman una alfombra natural de heno que el ganado aprovecha. El problema es que, si llueve en julio, esas hojas en el suelo se pudren. Entonces incluso hay momentos en que el productor pide que no llueva, porque la hoja caída es su forraje principal.

– ¿Es cierto que esta ganadería es prácticamente orgánica?

– Sí. En el Chaco no se usan agroquímicos para producir forraje. Las pasturas se siembran y crecen solas. Solo en casos de plagas se usa algo puntual. Esto le da un valor agregado enorme a la carne, porque hoy los mercados piden trazabilidad y producción libre de desmontes. La carne chaqueña tiene ventajas comprobadas: mejor balance de omega 3 y omega 6, animales criados bajo sombra y en forma natural, y además se conserva la fauna del ecosistema.

– ¿Qué tan extendida está la ganadería de bosque en el Chaco boliviano?

– Podemos hablar de al menos 15.000 productores ganaderos registrados en el Chaco boliviano. Y te diría que el 99% practica ganadería de bosque. Solo hay excepciones, como algunas propiedades de extranjeros que desmontaron miles de hectáreas, pero eso no es la norma.

– Sin embargo, hay casos de deforestación y venta de tierras a menonitas. ¿Cómo ve esa amenaza?

– Es real. Si un productor no encuentra oportunidades y alguien llega con mucho dinero, es tentador vender. Pero el problema es que esos desmontes degradan rápidamente el suelo. En municipios como Cabezas ya se ven pérdidas de fertilidad a los pocos años. Por eso trabajamos para que los ganaderos chaqueños vean en el manejo sostenible y en el valor de su carne diferenciada una mejor alternativa que vender sus tierras.

Sobre el autor

-

Roberto Navia

Desde hace más de dos décadas transita por el mundo para intentar elevar a los anónimos del planeta al foco de lo visible. Sus crónicas emblemáticas: Tribus de la inquisición y Los Colmillos de la Mafia le han permitido ganar dos veces el Premio Rey de España (2014 y 2017); Esclavos Made in Bolivia, el premio Ortega y Gasset (2007); el documental Tribus de la Inquisición, la nominación a los Premios Goya (2018), Flechas contra el Asfalto y Los Piratas de la Madera desangran el Amboró, dos veces ganadores del Premio de Conservación Internacional, entre otros galardones nacionales e internacionales. Es docente universitario de postgrado, la cabeza de la Secretaría de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, miembro del Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).