El día domingo 17 de agosto de 2025 se tiene programada la realización de las elecciones generales en Bolivia. Esto implica la elección de Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados para el periodo 2025–2030, información ratificada por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Estas elecciones generales, en esta ocasión, son particularmente peculiares y se desarrollan en un contexto de profunda desesperación de sus habitantes, en medio de la escasez de dólares (como moneda hegemónica global) y de combustibles fósiles, lo cual ha generado endeudamiento para subvencionarlos.

En ese escenario, y con base en la funesta historia extractivista de Bolivia, este artículo de análisis pretende profundizar en las propuestas (enmascaradas o no) de los candidatos y la candidata respecto al extractivismo y los neoextractivismos, con el objetivo de indagar en el futuro del país.

Es así que la alianza Unidad, con su candidato, el empresario Samuel Doria Medina, en su programa de gobierno Unidos, pongamos Bolivia a trabajar, plantea corregir el extractivismo y dejar de pensar en el crecimiento económico para enfocarse en el “progreso”. ¿Progreso para quién? Afirma: “tenemos todo en el suelo y en el subsuelo (…) pero hay cerraduras y candados que nos tienen prisioneros y limitados”, denotando una visión totalmente antropocéntrica y mercantilista de la vida, al concebir los bienes comunes de la naturaleza como simples recursos para el beneficio de algunos seres humanos. Para este candidato y su alianza, en Bolivia existe una ausencia de ambición tecnológica que nos atrasa y empobrece, y un modelo económico equivocado, entre otros diagnósticos. Para remediar esta situación, en sus primeros 100 días de gestión solicitará toda la ayuda internacional posible para “devolver” los dólares al país: cielos abiertos para inversiones nacionales y extranjeras. La pregunta es: ¿cuál será el costo?, ¿cómo pagaremos semejante “ayuda”?, ¿acaso con este modelo la naturaleza dejará de ser sacrificada?

En ese mismo contexto, Doria Medina afirma: “Ha llegado la hora de pensar en una patria donde se produce, industrializa y exporta alimentos orgánicos” (sin considerar que estos no son la solución y ni siquiera se aproximan a los principios de la agroecología), “donde se aprovecha sin destruir la riqueza forestal, donde se hace exitosamente biocomercio y ecoturismo”. Sin embargo, en el Foro Agropecuario de la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), grupo de poder político y económico por excelencia, Doria Medina aseveró textualmente: “Si se tiene que elegir entre la producción y el medio ambiente, elegiré la producción sin dudarlo”, en una suerte de demagogia pura y una vampiresca simulación de salvador.

De igual forma, en su plan de gobierno, Doria Medina habla abiertamente de generar divisas a partir de la venta de certificados de reducción de dióxido de carbono (CO₂), lo cual supone la mercantilización de la naturaleza mediante los mercados de carbono: una falsa solución a la crisis climática, una continuación del ciclo extractivista de los bosques, con afectaciones a comunidades indígenas y una prolongación del colonialismo climático entre el norte y el sur global.

La Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, si bien proclama en su plan de gobierno que el modelo económico extractivista debe quedar en el pasado y propone un modelo de desarrollo más sostenible con una “industrialización verde”, manifiesta una clara inclinación hacia el llamado capitalismo verde (una estrategia del capitalismo para adaptarse a la crisis ambiental sin transformar su lógica de acumulación). Asimismo, Andrónico habla de la urgencia de una transición energética y ecológica, apostando por tecnologías mal denominadas “limpias”, como la eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa, las cuales funcionan como mecanismos de subordinación que perpetúan estilos de vida extremadamente consumistas tanto en el país como en los países del norte global. En definitiva, para que una transición energética sea verdaderamente justa, se requiere justicia a nivel global, no solo regional.

El plan de gobierno de Andrónico presenta contradicciones de fondo. Si bien critica el extractivismo, su principal bandera es la extracción del litio, cuya explotación compromete ecosistemas y sistemas de vida altamente vulnerables. Afirma que se producirán baterías de litio, aunque, bajo la lógica del mercado internacional, este negocio ya no es rentable. Los precios internacionales, que alcanzaron entre 70.000 y 80.000 dólares por tonelada en 2022, han caído drásticamente, situándose actualmente en aproximadamente 10.000 dólares por tonelada.

El plan de gobierno de Nueva Generación Patriótica —cuyo candidato, el economista Jaime Dunn, fue recientemente inhabilitado para las elecciones— propone un modelo económico mixto que revela una contradicción profunda: asegura que se “logrará” corregir la dependencia del modelo extractivista, pero sin renunciar a los avances sociales de los últimos años. Menciona que no se trata de un estatismo cerrado ni de un neoliberalismo excluyente, pero encubre un enfoque netamente produccionista. Disfraza el extractivismo agrícola del modelo cruceño como una alternativa de diversificación económica y agroexportación. Asimismo, intenta realizar un lavado verde (greenwashing), aparentando una responsabilidad ambiental que no existe. Dentro de su propuesta “ecológica” incluso se contempla el impulso a proyectos hidroeléctricos, ampliamente conocidos por su alto impacto ambiental negativo, incluso a escala paisajística.

El candidato y ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre, subraya sistemáticamente en su discurso la necesidad de crecimiento económico. Habla de “caminos correctos” y de gobernar “con el corazón en la izquierda para ayudar a los pobres”; sin embargo, el término “pobres” resulta peyorativo. Debería hablarse de personas empobrecidas y de las desigualdades estructurales que arrastran de forma invisible, siendo uno de los resultados nefastos del extractivismo. Su discurso continúa posicionando abiertamente el “desarrollo” y el aumento de la producción, aun en medio de una crisis energética en un país altamente dependiente de fuentes fósiles. Esto demuestra, una vez más, que para la Alianza Libre, Bolivia permanece al margen de la transición energética global.

Desde 2020, Tuto sostiene abiertamente que Bolivia necesita una política de salvataje internacional con ayuda del FMI (Fondo Monetario Internacional), en una lógica de endeudamiento perpetuo, destinada a sostener un nivel de vida que solo beneficia a unos cuantos, cuyas deudas son pagadas con recursos provenientes del extractivismo. Y no se debe olvidar que el FMI no presta por filantropía; detrás de esos préstamos hay una imposición de políticas de ajuste estructural que afectan gravemente a los países.

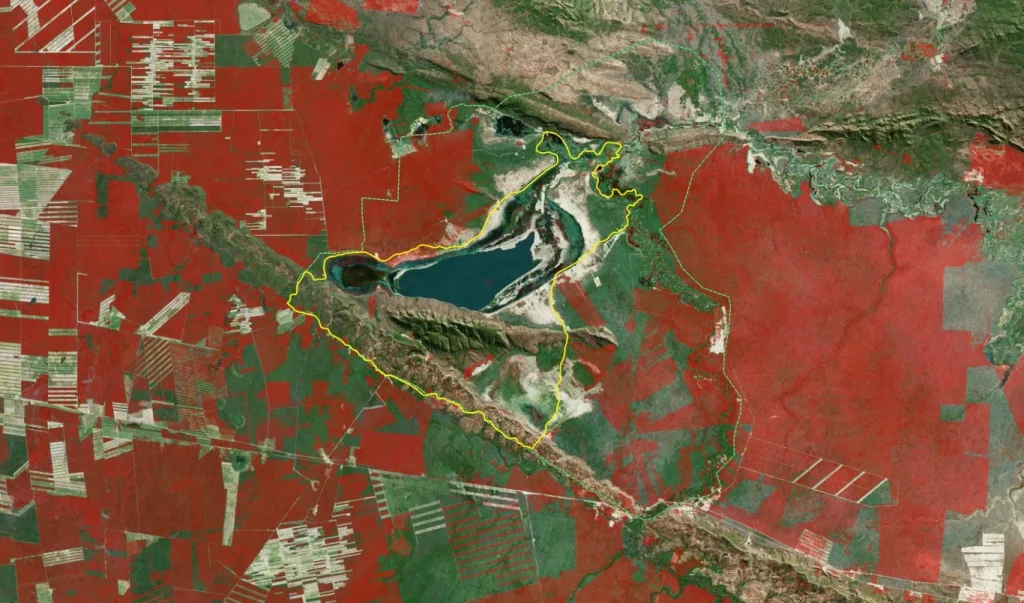

El MAS–IPSP (Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos), con Eduardo del Castillo como rostro visible, menciona en su plan de gobierno la implementación del “Plan de Restauración Inmediata de los componentes de la Madre Tierra”, con participación social y tomando en cuenta la gestión del territorio. Sin embargo, cabe preguntarse: durante todos estos años de gobierno, ¿acaso lograron restaurar siquiera uno de los más de 104 pasivos ambientales —productos tangibles y aparentemente eternos de lo salvaje que es el extractivismo— existentes solo en el departamento de Potosí? Pareciera que han olvidado el desastre del colapso del dique de colas de Andavillque en Llallagua, Potosí, un ejemplo claro de la inacción del Estado.

Del Castillo también afirma en su plan de gobierno que se promoverán “patrones de producción y hábitos de consumo compatibles con la Madre Tierra”, cuando es ampliamente sabido que el MAS–IPSP ha sido el principal aliado incondicional del agronegocio en Bolivia, cuya producción y hábitos de consumo son absolutamente incompatibles con la Madre Tierra.

Asimismo, Del Castillo menciona que en su gobierno se realizará el control y supervisión de las industrias extractivas. ¡Claro! En las gestiones de gobiernos anteriores nadie hizo control ni supervisión; por eso Bolivia es tierra de nadie, aunque pertenezca a los extractivistas. Además, enfatiza que dichas industrias “generarán fondos para el desarrollo de las comunidades y para fomentar la investigación y la tecnología”; es decir, además de extraer los bienes comunes, se pretende imponer un concepto de desarrollo hegemónico a las comunidades. Esta concepción dista mucho del desarrollo sostenible; se trata, en cambio, de una continuación del capitalismo verde y el neoextractivismo promovidos por gobiernos que se autodenominan de “izquierda”, pero que en la práctica carecen de verdaderas políticas públicas de izquierda.

Por otro lado, la agrupación MORENA (Movimiento de Renovación Nacional), con la única candidata mujer a las elecciones presidenciales, Eva Copa, señala en su programa de gobierno: “la ausencia de políticas de protección ambiental efectivas y el avance indiscriminado del extractivismo han vulnerado los Derechos de la Madre Tierra”. No obstante, continúa apostando por el produccionismo en sectores estratégicos como el minero y el hidrocarburífero. Considera que la industrialización del litio es la solución y la base que debería reemplazar al gas en la economía nacional, aunque plantea renegociar los términos con empresas extranjeras. Eva Copa también apuesta por la exploración de tierras raras —que incluyen elementos como escandio, itrio, lantano, cerio, entre otros, esenciales para la tecnología moderna— en una evidente apuesta por el extractivismo, esta vez de tierras raras. Pregonando la integración económica de las mayorías, surge la pregunta: ¿y qué ocurre con las minorías?

Propone además una reestructuración institucional profunda, destacando su intención de crear un Instituto Plurinacional de Ética Pública, como si se tratara de la panacea para uno de los países más corruptos de la región, como lo es Bolivia.

MORENA propone la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Si bien esta propuesta podría parecer un pincelazo hacia la justicia social, continúa sesgando la implicancia profunda del concepto de cuidado, pues lo limita exclusivamente a la relación de ser humano a ser humano, reduciendo así un tema complejo a un mero antropocentrismo. En contextos extractivistas como el boliviano, el debate sobre los cuidados exige un análisis más amplio desde la ética y la estética de los cuidados.

Hablar de ética de los cuidados implica comprender que existe una relación de interdependencia y afectividad no solo entre personas, sino también con el medio ambiente y la Madre Tierra, donde todas las formas de vida dependen unas de otras. Por su parte, la estética de los cuidados se relaciona con las formas de habitar la tierra: el respeto, la sensibilidad, la reciprocidad, acciones y mecanismos que, en el contexto de extractivismo arraigado en Bolivia, se encuentran anestesiados, dormidos o, peor aún, eliminados. Esto ocurre a pesar de que Bolivia, en el marco de la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y la Ley 300 Ley Marco de la Madre Tierra para Vivir Bien, proclama —con retórica poética— principios como la reciprocidad y el equilibrio. Sin embargo, en la práctica, ocurre lo contrario: Bolivia continúa siendo un país capitalista con maquillaje socialista, aunque muchos se nieguen a reconocerlo.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con su imaginario de salvadora y supuesto motor de la economía, convocó a un foro con los candidatos presidenciales, en el cual todos, sin excepción, buscaron acomodarse con discursos para agradar a este sector.

Si bien existen otros frentes políticos en disputa en las elecciones generales de Bolivia, sus planes de gobierno no están fácilmente accesibles en la web, lo que impide un análisis riguroso y público de sus propuestas.

A partir de este análisis, se puede concluir que todos los candidatos llevan como bandera el eje económico en sus planes de gobierno. Si bien atravesamos un momento económicamente crítico, la temática ambiental permanece relegada, como un sedimento en el lecho de un río caudaloso. Los candidatos y la candidata en esta carrera electoral no colocan la vida en el centro de su apuesta ética y política.

Los discursos de progreso, de libertad y de superación del extractivismo son recurrentes, mientras los mismos candidatos portan cascos de minero en sus campañas, apelando a un símbolo asociado a grupos históricamente beneficiados por el extractivismo y el neoextractivismo, como el sector minero corporativizado, que incluso se jacta de la «identidad minera». Ninguno de los candidatos ni la candidata menciona alternativas al desarrollo, un modelo ampliamente cuestionado, pues nos está conduciendo a vivir el capitaloceno: la era del capital, en la que la crisis ecológica no ha sido causada por toda la humanidad, sino por un sistema económico específico: el capitalismo. Bolivia parece una isla mediterránea, aislada de la policrisis que atraviesa el mundo.

Las visiones de los candidatos se centran exclusivamente en el supuesto bienestar de “la gente”, sin siquiera mencionar a las otras formas de vida. Esto resulta aún más grave si se considera que Bolivia es uno de los países más megadiversos del mundo en términos de biodiversidad.

Los contendientes ni siquiera hacen alusión al Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), una herramienta clave en la lucha contra el extractivismo. Se desconoce si el país mantendrá o ratificará su adhesión al acuerdo, y preocupa que Bolivia no contribuya al Fondo Voluntario del Acuerdo de Escazú, lo cual evidencia desinterés y falta de voluntad política. Esta omisión es aún más alarmante, considerando que, en mayor o menor grado, todos los candidatos y la candidata promueven en sus planes de gobierno la continuidad del modelo extractivista y la violencia estructural que lo acompaña.

Ningún candidato menciona cómo el país enfrentará la crisis y emergencia climática global, la cual genera riesgos evidentes y que, además, afecta de manera selectiva y más severa a países vulnerables como Bolivia.

Todos los candidatos dicen hablar en nombre de “los pobres”, pero se reúnen con los grupos de poder económico, político y social, como la CAO, heredera directa de los intereses de la oligarquía agraria. Entonces surge una pregunta ineludible: ¿por qué no se reúnen con las amas y amos de casa, quienes sostienen sobre sus espaldas —de forma invisible— al sistema capitalista a través del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado? En una sociedad siniestra que invisibiliza estos trabajos, la explotación de la naturaleza sigue siendo el negocio más rentable.

Las opciones en la carrera electoral boliviana apuestan por el litio como si fuera la gallina de los huevos de oro, reproduciendo un bucle interminable de extracción y despojo para continuar apoyando la descarbonización de las economías globales. Sin embargo, se sabe que la caída de los precios internacionales del litio obedece a una combinación de factores: el aumento de la oferta y la desaceleración de la demanda. Bolivia no es ajena a esta situación; también ha ingresado en esta lógica, sin revisar críticamente su inserción en un mercado volátil y altamente especulativo.

Todo este panorama, en pleno proceso electoral, anticipa una preocupante intensificación de los conflictos socioambientales y la profundización de los modelos extractivistas o neoextractivistas, ahora justificados por falsas soluciones a la crisis climática. Estas apuestas, lejos de resolver la situación, contribuyen a agravar la policrisis global, proyectando una Bolivia que parece comportarse como una isla sometida al sobreconsumo, subordinada a la supremacía del mercado y el capital, en plena era del capitaloceno.

***