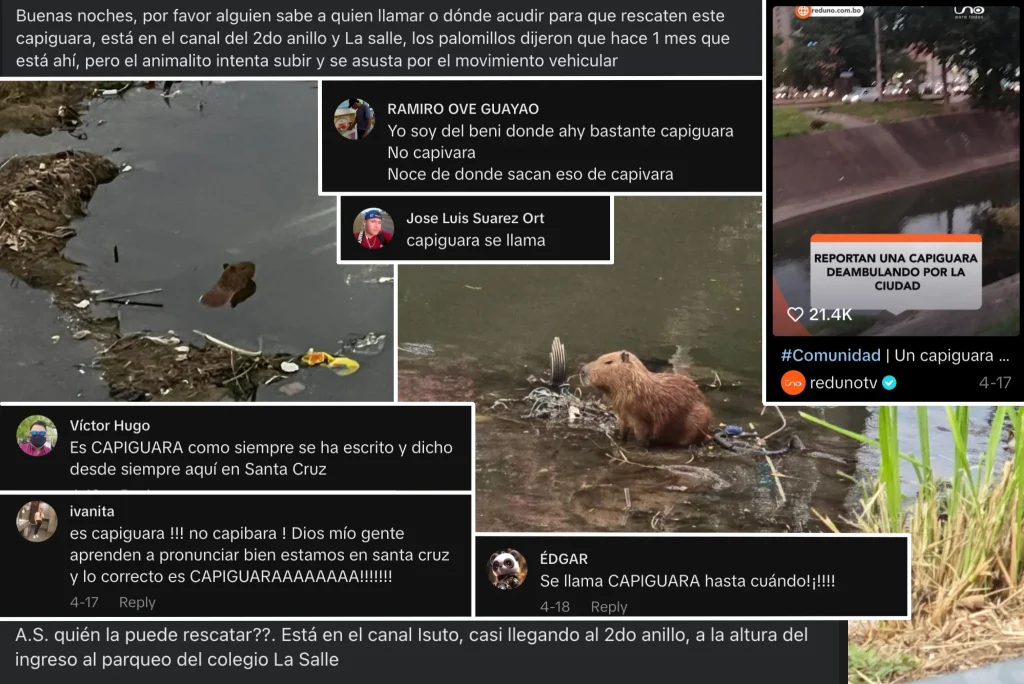

En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en pleno segundo anillo, una capibara solitaria –también conocida como capiguara – se ha convertido en protagonista inesperada de videos virales, publicaciones en grupos de Facebook y debates digitales. La han visto caminar tranquila por el Canal Isuto, como si la urbe fuera su territorio. Algunos la llaman “capibara”, otros defienden que en Santa Cruz siempre fue “capiguara”. Lo curioso es que en medio de la discusión por el nombre, el verdadero tema —su bienestar— queda relegado.

Pero más allá del debate por el nombre, lo que está en juego es mucho más profundo: ¿qué significa que un animal silvestre, el roedor más grande del mundo, conviva con la ciudad en medio de aguas contaminadas y basura humana?

Del rio a la ciudad

Expertos y vecinos sospechan que esta capibara llegó caminando desde el río Piraí, y desde entonces se mueve entre el canal principal y los subcanales, usando huecos profundos para sumergirse y desaparecer de la vista de rescatistas y curiosos. Luego de recibir un sinfín de reportes – desde abril de este año – sobre el avistamiento del animalito caminando por las calles del Canal Isuto a altas horas de la noche, o simplemente flotando en el agua del canal, las diferentes unidades de rescate de la Gobernación intentaron rescatarla siete veces – para reubicarla en un lugar más seguro, pero no ha sido posible, ya que las condiciones del lugar no lo permiten: “Se mete a los subcanales y no vuelve a salir. Además, no caen en trampas ni con cebo”, explican los técnicos.

A mediodía, en el pico del tráfico del Canal Isuto, si tienes suerte ves a la capibara camuflada como un tronco flotante, con unos ojos y una nariz que se asoman apenas sobre la superficie, y donde confía en que la quietud la vuelva invisible. Bajo el agua, sus patas palmeadas como rana le permiten vivir una vida semiacuática, es un roedor “anfibio” que encuentra calma flotando, cargando la paciencia misma de la naturaleza. Pero cuando descubre que la vieron, se zambulle rápidamente a las profundidades del agua sucia, esperando paciente que la dejen en paz.

Lejos de estar desorientada, el animal parece conocer bien sus escondites y moverse con naturalidad por este corredor hídrico urbano, demostrando la capacidad de adaptación de su especie. Aunque su presencia revela una realidad más profunda: la presión del crecimiento urbano sobre los hábitats naturales.

El Canal Isuto, lleno de cemento y basura, no es su hábitat, pero conecta con su hogar, es el recorrido que navegan muchos animales desde el río Piraí y el Cordón Ecológico –uno de los últimos pulmones verdes de la urbe cruceña – y que cumplen una función clave en la sostenibilidad de la ciudad: nos regalan oxígeno, humedad y sobre todo, agua.

El contraste de una ciudad silvestre: alimento y agua, pero también basura y contaminación

El Canal Isuto parece ofrecerla a la capibara lo básico para sobrevivir: vegetación, hierbas, agua y hasta vecinos, donde cohabita junto a las personas en situación de calle que se refugian en el submundo de los canales de la ciudad. De acuerdo a la gobernación, está en buen estado y no tiene heridas. Sin embargo, este mismo refugio está contaminado por todo tipo de desechos arrojados por la población. Entre esas aguas estancadas y cargadas de basura se generan gases tóxicos como metano, sulfuro de hidrógeno y amoníaco, producto de la descomposición de la materia orgánica sin oxígeno.

Sandra Quiroga, activista del Colectivo Árbol explica que “el canal presenta conexiones cruzadas con barrios cercanos sin alcantarillado y que, debido a la sobresaturación o inexistencia de sus cámaras sépticas, las aguas residuales domesticas terminan en el agua del canal”. Para la capibara, respirar en un entorno así significa exponerse a aire viciado, irritaciones y enfermedades, mientras que beber o alimentarse implica ingerir contaminantes que deterioran su salud. Lo que para algunos vecinos se volvió un atractivo curioso, para la capibara es apenas una estrategia de supervivencia en un hábitat de concreto.

No es un caso aislado: capibaras en Santa Cruz y Sudamérica

Santa Cruz de la Sierra, no es ajena a animales silvestres habitando el territorio, ellos siempre vivieron aquí, coexistimos – aunque no los veamos – con caimanes, boas, tucanes, monos, y con más de 150 especies que forman parte del ecosistema urbano.

El Programa de Manejo de Fauna Silvestre recibe, cada día, al menos ocho reportes de encuentros o conflictos con animales. Lagartos en las calles, perezosos en postes de luz, serpientes que aparecen en patios, zorros que merodean barrios. Y, cada vez más, capibaras.

El Isuto no es el único escenario. El Urubó Golf, una urbanización levantada sobre un humedal ahora enfrenta un dilema: las capibaras se multiplicaron por falta de depredadores y hoy recorren a sus anchas el campo de golf. Moverlas no es una opción, ya que como pasó en la conocida Urbanización Nordelta (Argentina), donde ahora abundan capibaras por doquier, fueron los humanos quienes ingresaron a su hogar y son ellos los responsables de mantener la salud ambiental de la fauna que les rodea.

En Beni, un departamento al norte de Bolivia, en cambio, son parte del paisaje cotidiano: duermen en las calles, nadan en lagunas, acompañan la vida diaria sin que nadie exija moverlas.

La capibara en la era de TikTok : ¿mascota o patrimonio silvestre?

En TikTok y Facebook abundan videos de la capibara del Isuto: unos la muestran como símbolo de ternura y calma, otros piden que sea rescatada o reubicada. Los comentarios en su mayoría presentan una insistente discusión sobre cómo llamarla —capibara o capiguara—, muy por encima de la preocupación por su salud o por el estado del canal. Lo revelador es que la conversación digital, más que centrarse en el cuidado del animal, se queda muchas veces en lo anecdótico. La viralidad convierte a esta especie carismática en una curiosidad urbana más, en lugar de una oportunidad de conciencia ambiental.

La ternura que despiertan puede ser peligrosa. La Ley 1333 de Medio Ambiente y la Ley 1336 de Conservación de la Fauna Silvestre son claras: está prohibido capturar, domesticar, comercializar o incluso alimentar a animales silvestres. La capibara está protegida. Sacarla de su entorno constituye un delito ambiental.

Pero la tensión cultural persiste. En abril de 2025, en Trinidad (Beni), se intentó organizar el “Capifest”, un festival que buscaba declarar a la capibara como “mascota” municipal. La idea desató el rechazo de ambientalistas, que lograron su suspensión – y que a pesar de todo será festejado el 17 de septiembre. El episodio de conflicto reflejó el dilema: mientras la ley protege, la cultura insiste en domesticar.

¿Quién es la capibara?

La capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), también conocida como capiguara, carpincho o chigüiro, es el roedor más grande del mundo: puede medir hasta 1,30 metros de largo y pesar más de 50 kilos. Es un animal herbívoro y semiacuático, clave para los ecosistemas de sabanas y humedales de Sudamérica.

Lejos de ser un simple roedor “relajado” como aparece en TikTok, cumple un rol ecológico fundamental: su pastoreo constante mantiene los pastos cortos, lo que fomenta la biodiversidad vegetal y reduce el riesgo de incendios forestales. Además, comparte la crianza comunitaria: las crías son cuidadas por varias hembras a la vez, lo que asegura la supervivencia del grupo.

Paradójicamente, la capibara es un animal gregario que suele vivir en clanes de 5 a 20 individuos. Que la del Canal Isuto esté sola refleja un aislamiento inusual, probablemente producto del entorno urbano y la pérdida de su grupo.

Urbanización y coexistencia: ¿hacia dónde vamos?

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) clasifica a la especie como de “preocupación menor”, gracias a su amplia distribución. Sin embargo, advierte que la urbanización, la deforestación y la caza amenazan cada vez más su hábitat.

En Santa Cruz, su presencia en el Isuto revela algo más grande: los canales funcionan como corredores biológicos urbanos, por donde no solo circulan capibaras, sino también aves, anfibios y otros animales que intentan cruzar la frontera difusa entre bosque y ciudad.

Sandra Quiroga lo explica con sencillez: “Estos espacios deberían pensarse como corredores ecológicos urbanos, y reforestarse con especies nativas que atraigan aves y pequeños mamíferos”. La ciudad podría recuperar algo del equilibrio perdido, si aprendiera a convivir.

La capibara sin nombre y sin dueño, ha sido documentada por última vez a mediados de agosto, y a pesar de los intentos de reubicarla, ella no se deja tocar. Quizás no quiere moverse, o quizás, tiene tanto miedo a los humanos que prefiere vivir sola por ahora. No se sabe si volvió al río, si a veces cuando tiene calor va al agua estancada del Canal Isuto o si simplemente anda deambulando por otros canales en el submundo de una ciudad que ignora sus vecinos silvestres.

***