[Este es el segundo capítulo de una serie de reportajes que Revista Nómadas emprende a lo largo de 2025, con el objetivo de adentrarse en la compleja trama de la deforestación y los incendios, y sus profundas consecuencias en San Ignacio de Velasco.]

A partir del reportaje de Revista Nómadas, ‘’En una Bolivia devorada por su propia frontera agrícola, San Ignacio de Velasco es el plato fuerte’’, que pone en evidencia la crítica situación de los ecosistemas boscosos y sus ramificaciones socio ecológicas en el municipio, varias preguntas fundamentales siguen respuesta Una de las más urgentes es: ¿Quiénes se benefician de la destrucción del bosque y del cambio en el uso de la tierra forestal?

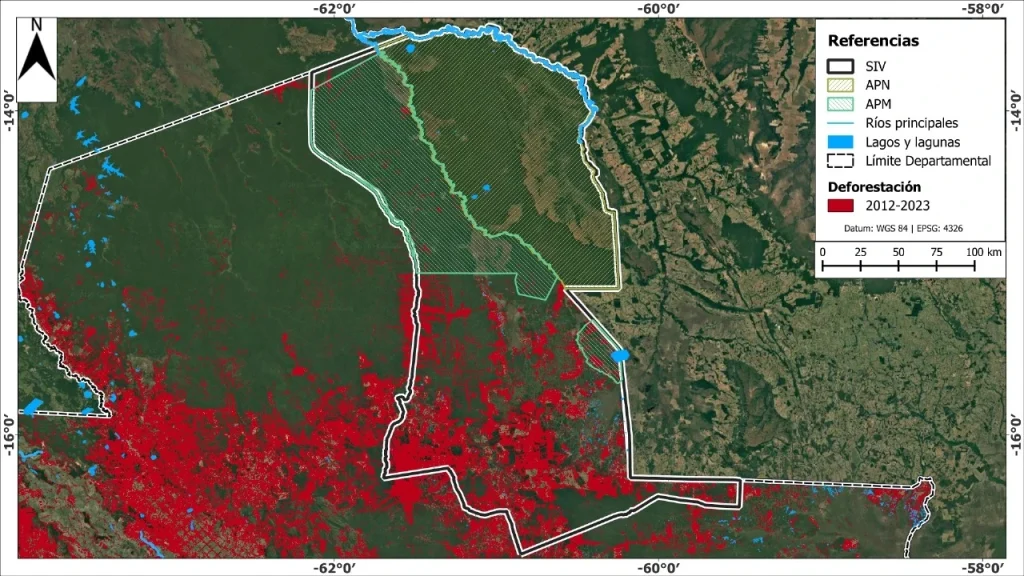

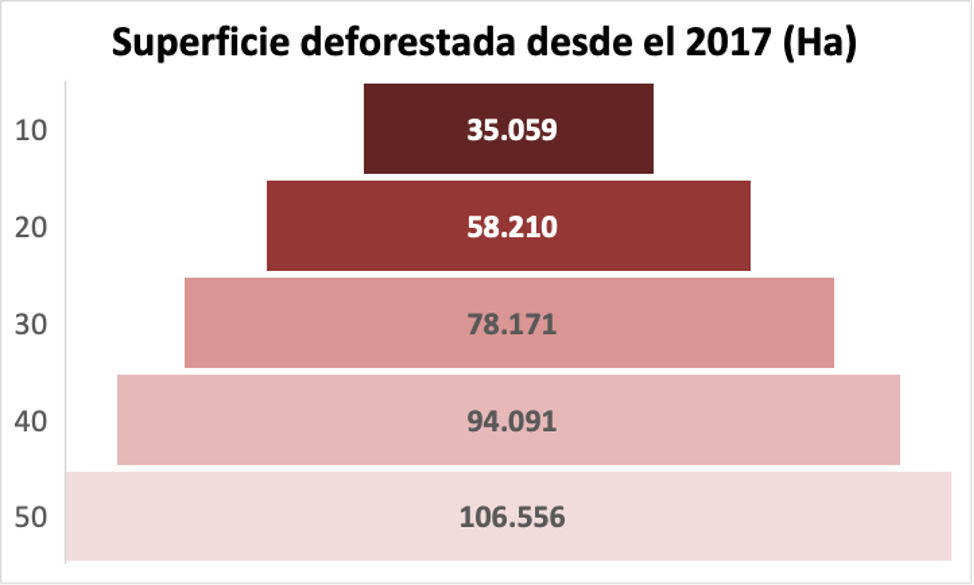

Entre 2017 y 2023, más de 324.275 hectáreas de bosque fueron desmontadas para fines pecuarios y agrícolas en San Ignacio de Velasco. Es decir, casi el 15% de toda la deforestación registrada en el país en ese periodo ocurrió en este solo municipio. Según nuestras propias investigaciones, la mayor parte, el 52%, de esa destrucción ocurrió en tierras privadas empresariales o medianas y otro 36% en tierras fiscales. El dato más revelador: solo 50 propiedades —de más de 900 registradas— concentran un tercio de toda la deforestación de San Ignacio de Velasco y 5% de la deforestación nacional.

Desmonte versus incendios: dos caras de un mismo modelo

Pero antes de profundizar, conviene recordar —como se ha señalado en anteriores entregas —que la pérdida de cobertura vegetal, tanto en ecosistemas boscosos como no boscosos, responde a una combinación de factores: incendios, desmonte mecanizado y en menor medida, los efectos acumulativos del cambio climático.

Por un lado, están los incendios forestales, cada vez más frecuentes en San Ignacio de Velasco. Muchos comienzan como quemas controladas en predios privados, tierras fiscales o comunitarias, pero suelen salirse de control y propagarse durante kilómetros, afectando ecosistemas y propiedades más allá del área de origen. Otros incendios tienen orígenes accidentales, como fogatas mal apagadas o rayos, y algunos son intencionados, usados para amedrentar, desplazar o marcar presencia.

Identificar a los responsables de los incendios forestales no es tarea sencilla. Requiere un trabajo minucioso de análisis, que comienza con el estudio de la cicatriz de quema para rastrear el punto de ignición, y continúa con una investigación detallada para establecer quién lo provocó y con qué intenciones. Este tipo de reconstrucción no solo demanda imágenes satelitales de alta resolución, sino también conocimiento del territorio y visitas a los predios y/o tierra fiscal concernida.

Por otro lado, el desmonte mecanizado, un proceso planificado, costoso y deliberado. Involucra en su gran mayoría, maquinaria pesada para talar grandes superficies de bosque, seguida unas semanas después por la quema controlada del material vegetal seco. En el caso de la deforestación, se trata del desmonte que ocurre en tierras boscosas y que posterior a aquello, tendrán un cambio de uso de suelo, o sea el establecimiento de pasturas o cultivos, que vale la aclaración, no permitirán que el bosque se regenere y que constituyen una perdida permanente de bosque.

A diferencia de los incendios accidentales, este tipo de intervención responde directamente a decisiones de los propietarios, aunque sea ejecutado por terceros. En otras palabras, identificar el responsable del desmonte o de la deforestación, requiere de un análisis satelital para dimensionar el bosque perdido seguido en los siguientes años por un cambio de uso de suelos, agrícola o pecuario en su gran mayoría. La responsabilidad de dicha actividad es por lo tanto dueño de la tierra, salvo en la tierra fiscal donde el uso de la tierra claramente la realizan terceros.

Los incendios y desmontes en Bolivia y San Ignacio de Velasco

Aunque incendios y desmonte son dos expresiones distintas de la expansión de la frontera agropecuaria, rara vez se superponen. Entre 2019 y 2023, por ejemplo, los incendios afectaron, según estimaciones oficiales, cerca de 22 millones de hectáreas en Bolivia, de las cuales una gran parte ha sido afectada varias veces en las 2 últimas décadas. A su vez, la deforestación durante el mismo periodo sumó un total de 1,6 millones de hectáreas, una superficie equivalente a un poco menos de la mitad del departamento de Tarija. En otras palabras, las zonas afectadas por incendios son mucho más extensas que las áreas realmente deforestadas en el país.

Además, según un análisis Fundación Amigos por la Naturaleza publicado en un estudio del CEDLA, hasta 2022 solo el 12% de la deforestación ocurrió en zonas previamente afectadas por incendios. Es decir, incluso en los años con mayor cantidad de incendios, el 88% de la deforestación sucedió en áreas que no habían sido quemadas anteriormente. Esto confirma que, aunque ambos fenómenos están ligados a la expansión agropecuaria, incendios y deforestación no se superponen de forma significativa, sino que operan como dinámicas distintas dentro de un mismo modelo de ocupación territorial.

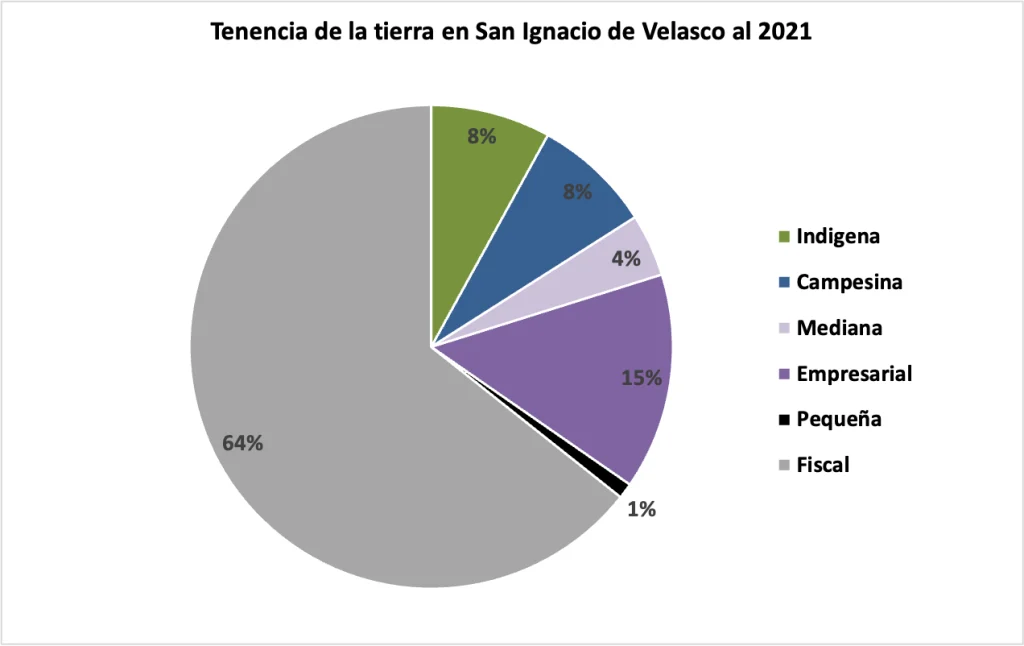

Para entender quiénes desmontan y están afectados por los incendios, primero hay que mirar cómo está distribuida la tierra. La estructura de la propiedad en San Ignacio de Velasco no solo revela desigualdades profundas, sino también las condiciones que facilitan la deforestación a gran escala. Aquella, por cierto, está impulsada por la expansión agropecuaria. Desde 2016 al 2023, la superficie agropecuaria se ha multiplicado por 2,5 y entre el 64,9% y 84,5% para la ganadería.

Según los datos disponibles hasta el 2021, la distribución de la tierra en el municipio se descompone de la siguiente manera: la tierra fiscal, es decir, de propiedad estatal, representa el 64 % del total; la propiedad empresarial o mediana, el 19 %; la propiedad indígena, el 8 %; la propiedad campesina, también el 8 %; y la pequeña propiedad, apenas el 1 %. En términos absolutos, el municipio registra un total de 453 propiedades rurales, de las cuales 219 corresponden a propiedades empresariales o medianas, 98 a propiedades campesinas, 127 a pequeñas propiedades y solo 9 a propiedades indígenas.

Esta distribución revela una marcada concentración de la tierra en manos de medianas y grandes unidades productivas, mientras que las propiedades comunitarias —indígenas, campesinas— y las pequeñas propiedades representan una porción claramente minoritaria.

Es importante señalar que algunos de los dueños de estas propiedades mantienen vínculos familiares o económicos entre sí, una situación común en este municipio y, en realidad, característica en muchas regiones del país. Un caso particular dentro de esta estructura es el de las colonias menonitas, que se encuentran presentes en diversas categorías de propiedad sin que exista una clasificación oficial que las agrupe. No obstante, su presencia y expansión en el municipio está ampliamente documentada.

En San Ignacio de Velasco, con una extensión total es de 4.895.939 hectáreas los incendios han dejado una huella profunda: el 46% del municipio ha sido afectado al menos una vez por el fuego en las últimas dos décadas. Aún más revelador: una de cada cinco hectáreas municipales —el 20% del territorio— ha sufrido entre tres y nueve incendios durante ese periodo. La tierra fiscal concentra más de la mitad de la superficie quemada, seguida por la propiedad empresarial o mediana, que representa un 29,7%. Un dato especialmente alarmante: el 21% del Parque Nacional Noel Kempff Mercado se ha quemado en los últimos 20 años, y la mitad de esa superficie ha ardido entre 3 y 14 veces, lo que compromete gravemente su capacidad de regeneración ecológica.

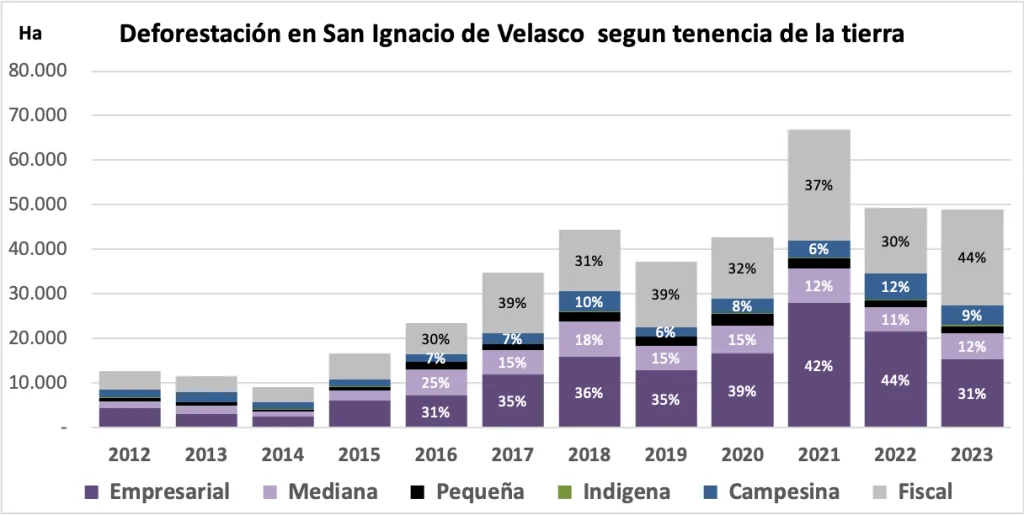

Ahora examinemos a nivel micro, la tenencia de la tierra de la tierra deforestada un aspecto clave para entender la deforestación en Bolivia es identificar quiénes están detrás de ella. En el municipio de San Ignacio de Velasco, entre 2012 y 2023, se deforestaron 397.578 hectáreas. De esa cifra, el 81% corresponde al periodo comprendido desde 2017, revelando un acelerado avance de la frontera agropecuaria en los últimos años.

¿Pero a qué tipo de propiedad corresponde esa deforestación? Los datos disponibles son contundentes. Desde 2017, la mayor parte del desmonte se concentra en tierras de propiedad empresarial o mediana, que representan un 52% del total. Le sigue la tierra fiscal —es decir, propiedad del Estado— con un 36%. Ese último dato se explica, por un lado, por la incompletitud o falta de actualización de los datos de tenencia de la tierra que manejamos, los cuales no reflejan las dotaciones de tierra realizadas[1] en 2021, 2022 y 2023. De igual forma, existen procesos de avasallamiento sobre tierras fiscales que están incluidos en esta cifra.

En contraste, la deforestación en tierras indígenas es prácticamente marginal: menos del 1%. La propiedad campesina explica un 8%, y la pequeña propiedad apenas un 4%. En el caso de la propiedad empresarial y mediana, donde se concentra la mayor parte de la deforestación, hay que recordar que tan solo representa el 19% de la tenencia de la tierra de San Ignacio de Velasco.

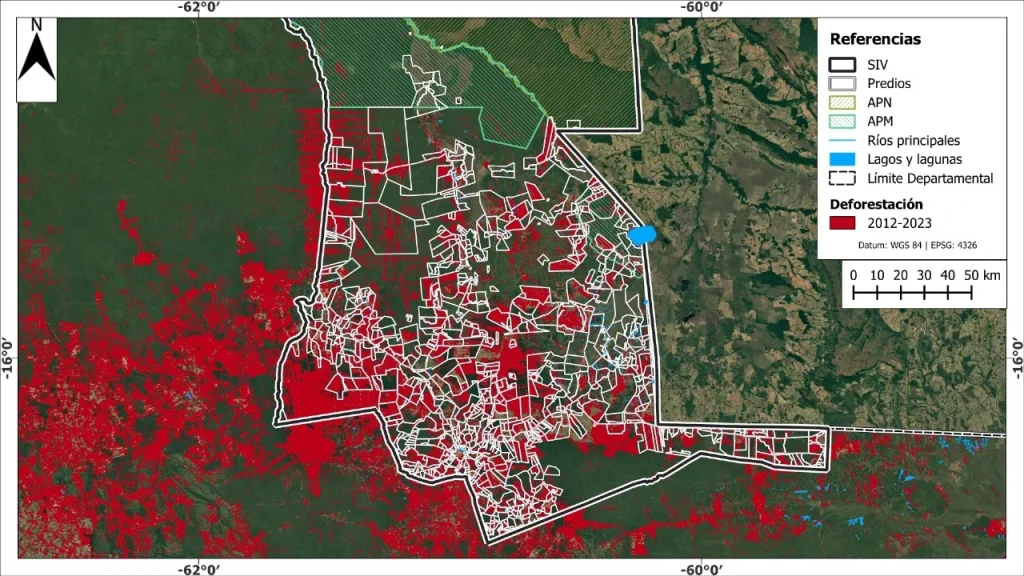

La mayor parte de dichas propiedades que concentran la deforestación se sitúan en el sur del municipio como se puede observar en el mapa a continuación.

La ABT en la mira: permisos, multas bajas y una respuesta que no alcanza

Según datos oficiales proporcionados por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) a Revista Nómadas —a solicitud expresa de este medio—, entre 2017 y 2023 se autorizaron aproximadamente 201.290 hectáreas para desmonte en el municipio de San Ignacio de Velasco. Esta cifra representa alrededor del 62% de la deforestación total registrada en ese periodo, lo que implica que el 38% restante fue potencialmente[2] ilegal.

Consultada al respecto, la ABT reconoció que gran parte de esa ilegalidad se explica por el bajo costo de las multas, al punto de que —según sus propias palabras— “les es fácil pagar su multa antes que solicitar el permiso de desmontes ante la autoridad competente”. Pero lo más preocupante no es solo la magnitud del desmonte sin autorización, sino la escasa respuesta institucional frente a estas infracciones. Los registros de la propia ABT indican que solo el 30,1% de los casos de deforestación ilegal fueron efectivamente sancionados[3]. En otras palabras, más de dos tercios del desmonte ilegal ocurrió con total impunidad.

Este escenario cuestiona no solo la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias normas, sino también la voluntad política real de frenar la destrucción del bosque chiquitano. Ante la consulta sobre las acciones previstas frente al avance de la deforestación, la respuesta oficial fue escueta: “Se tiene un plan de contingencia” y “Se viene trabajando en la modificación del Reglamento de Procesos Administrativos Sancionadores”.

Sin embargo, la propia ABT reconoce que, entre otras razones, la dotación de tierras sin un control efectivo también contribuye a esta dinámica. Esta situación —junto con el fenómeno de los avasallamientos en la zona, cuya competencia recae en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)— forma parte de una política más amplia de expansión agropecuaria en el oriente del país, que en parte explica el incremento sostenido en la emisión de permisos de desmonte.

La máxima autoridad del INRA ha admitido en el 2021 que existen avasallamientos de tierras fiscales en San Ignacio de Velasco, señalando que hay asentamientos en áreas no otorgadas por dicha institución, y ha solicitado a la ABT que proceda al desalojo. No obstante, según la propia ABT y conforme establece la Ley Nº 477 contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras (2013), el desalojo debe ser solicitado por el titular de la tierra —en este caso, el INRA— ante el Tribunal Agroambiental, y no ejecutado directamente por la ABT, así como ha ocurrido en múltiples ocasiones.

Cabe recordar que, en octubre de 2024, la Defensoría del Pueblo ganó la Acción Popular 233/2024 contra varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la ABT, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), así como las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Pando, y una docena de gobiernos municipales, incluyendo San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, San Miguel, Puerto Suárez, Ascensión de Guarayos, San Rafael y Puerto Quijarro. La sentencia otorgó un plazo de tres meses —hasta enero de 2025— para que estas instituciones diseñaran políticas integrales de prevención de incendios y restauración de ecosistemas afectados. Aún más relevante: debían rendir cuentas e informar públicamente sobre las acciones adoptadas. Sin embargo, tras haber solicitado a la Defensoría del Pueblo información sobre los avances y el seguimiento de la ejecución de dicha sentencia, no recibimos una respuesta directa. No obstante, el 25 de abril de 2025, esta institución publicó una respuesta oficial en la que indicó, entre otros puntos, lo siguiente:

‘’Si bien valoramos los esfuerzos iniciales de las entidades gubernamentales accionadas para cumplir la R.C. N° 233/2024, los consideramos insuficientes ante el grave riesgo de repetición de la crisis ambiental de 2024. Por ello, manifestamos nuestra profunda preocupación por la protección de nuestros ecosistemas y urgimos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a priorizar y asumir con seriedad la previsión y prevención necesarias para evitar la recurrencia de afectaciones ambientales como los registrados en las últimas dos décadas. Asimismo, reiteramos la necesidad de rendir cuentas públicas e informar el avance de sus acciones, conforme lo establecido en la R.C. N° 233/2024.’’ Lo cual resulta especialmente alarmante, ya que evidenciaria que las autoridades competentes no están cumpliendo con la resolución constitucional.

Pero volviendo a la pregunta inicial ¿Quiénes son los dueños de la tierra donde ocurre?

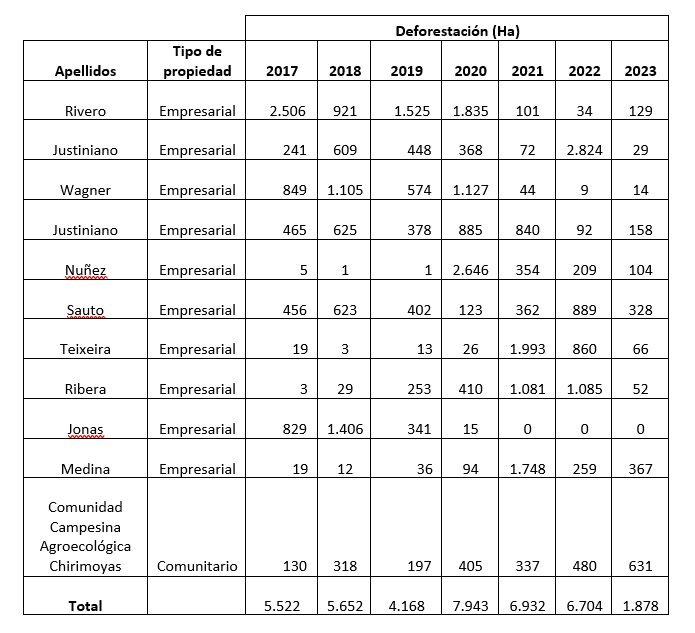

Desde 2017 hasta la fecha, San Ignacio de Velasco registra más de 900 propiedades rurales. Sin embargo, solo 50 de ellas —entre empresariales, medianas y comunitarias— concentran el 32% de toda la deforestación del municipio. Y más aún: las 10 propiedades con mayor superficie desmontada explican el 10,8% de la deforestación local y el 1,6% de la deforestación nacional.

Entre esas 10, nueve son propiedades empresariales y una pertenece a una comunidad campesina. Si ampliamos la mirada a los 50 predios con mayor deforestación en todo Bolivia, el patrón se repite: 41 son empresariales, 4 medianos y solo 5 comunitarios.

En conjunto, estos 50 predios acumulan el 32% de la deforestación registrada en San Ignacio de Velasco desde 2016, lo que equivale al 5% de la deforestación total del país en ese mismo periodo. Un último dato que revela la sistematicidad del proceso: el 78% de estos predios tuvo deforestación continua cada año entre 2017 y 2023.

A continuación, presentamos la lista de los 10 predios con mayor deforestación desde 2017 a 2023:

Ya sabemos dónde ocurre la deforestación. Ya sabemos quiénes están detrás. La pregunta que sigue es tan inevitable como incómoda: ¿para qué se desmonta tanto bosque? ¿Qué empresas están en el siguiente eslabón de la cadena? ¿Cuáles bancos financian ese modelo? ¿Quién gana cuando se pierde el bosque?

***

Metodología de análisis de incendios y deforestación

La base de esta investigación fue un análisis técnico riguroso y reproducible de la deforestación en Bolivia, con énfasis en el municipio de San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz. El trabajo se sustentó en los datos de cobertura y uso del suelo proporcionados por la Colección 2.0 de MapBiomas Bolivia, disponibles como assets en la plataforma Google Earth Engine (GEE).

La estimación de la deforestación se realizó mediante una implementación en Python dentro del entorno Jupyter Lab, utilizando el paquete geemap como interfaz con GEE. Se adoptó un enfoque píxel-a-píxel, siguiendo la metodología descrita por Quintanilla et al. (2023), que define la deforestación como la conversión de áreas clasificadas como bosque en el año base (2011) hacia coberturas antrópicas en los años posteriores. Se consideró como bosque a los píxeles clasificados con los códigos 3, 4 o 6 en la leyenda oficial de MapBiomas. Se consideraron como coberturas antrópicas las clases 15 (agricultura), 18 (pastos plantados), 21 (mosaico de usos), 24 (infraestructura urbana), 25 (otras coberturas antrópicas no naturales) y 30 (minería). No se incluyeron procesos de regeneración; por tanto, se trata de un cálculo de deforestación bruta acumulada entre 2012 y 2023.

El análisis de incendios se basó en el dataset de áreas quemadas proporcionado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (2023), elaborado por Armando Rodríguez y disponible a través de la plataforma GEOFAN. Este producto corresponde a un raster que representa la frecuencia acumulada de quemas entre 2001 y 2023, indicando para cada píxel el número de veces que el área fue afectada por incendios en ese período. Para el municipio de San Ignacio de Velasco, los valores de frecuencia observados varían entre 0 y 19 eventos. A partir de esta información, se calculó el número total de píxeles afectados y se elaboró un mapa de frecuencia mediante la clasificación de los valores en rangos discretos: 3, 6, 9, 12 y 15 o más eventos, con el objetivo de representar espacialmente las zonas de mayor recurrencia de incendios en el municipio.

***

[1] Dotaciones que según la misma Autoridad de Bosques y Tierra de Bolivia son uno de los factores que explican la alta deforestación en San Ignacio de Velasco.

[2] Este cálculo asume que el 100% de los permisos de desmonte se ejecutaron en su totalidad. Sin embargo, según datos proporcionados por la ABT en una conferencia de prensa del 22 de abril de 2025, en el municipio de Roboré solo el 43% de la superficie autorizada entre 2017 y 2023 fue efectivamente desmontada. Aunque no disponemos de datos específicos para San Ignacio de Velasco, esta evidencia sugiere que también allí es probable que el porcentaje de ejecución haya sido menor, y que, en consecuencia, la proporción de desmonte ilegal sea aún mayor.

[3] Dada la explicación sobre la estimación de superficie potencialmente deforestada de forma ilegal, esta cifra es conservadora y podría ser en realidad mucho mayor.

Autores

-

Stasiek Czaplicki

Economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales, con más de 10 años de experiencia. Investigador y activista boliviano enfocado en deforestación y en investigación corporativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y think tanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Actualmente forma parte del equipo de Revista Nómadas donde además de realizar investigaciones periodísticas, ejerce como gerente de proyectos y asesor técnico. Stasiek Czaplicki, junto a Iván Paredes, ha sido galardonado con el Premio al Periodismo de Investigación Franz Tamayo 2024 por el reportaje Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo, en el que abordó la alarmante pérdida de bosques en Bolivia durante el 2023.

-

Carlos Quezada Lambertin

Investigador del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana, y estudiante de doctorado en la Universidad de Gante (Bélgica). Su investigación se centra en manejo de humedales altoandinos, producción agrícola sostenible, gobernanza forestal, degradación de tierras e impactos socioambientales. Ha desarrollado estudios en diversos ecosistemas de Bolivia, integrando modelación agrícola-ambiental, análisis geoespacial y metodologías participativas. Su trabajo busca comprender y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos frente a presiones ambientales y transformaciones territoriales.