Parte 1: Radiografía del extractivismo boliviano

1. Elecciones sin cambio de rumbo

A un día de la primera vuelta, Bolivia se aproxima a unas elecciones inciertas. Nadie sabe quién ocupará la presidencia ni cómo se repartirá el poder en la Asamblea. Pero hay algo que ya está resuelto, gane quien gane, el modelo extractivista ya ganó.

Como advierte Huascar Salazar, mientras el voto se consume en un día, la fuerza social se construye en años, sin ella, las urnas solo reciclan administradores del mismo saqueo.

Los candidatos compiten sin desmarcarse, sin encender entusiasmo, sin convencer al tercio del electorado que aún duda. Cambian los rostros, se reciclan las siglas, varía la retórica, pero no la apuesta de fondo.

Frente a la crisis, todos prometen “salvación”. Recetan lo de siempre, viejas fórmulas de ajuste y austeridad, envueltas en una fe ciega por el supuesto “desarrollo” extractivista, aunque este implique despojo, devastación y violencia estructural.

Algunos dirán, y con razón, que el gasto público debe ordenarse. Que el despilfarro en elefantes blancos y subsidios regresivos, que benefician en proporción a los que más consumen, es insostenible. Que hay ajustes inevitables. Es cierto.

Pero la verdadera pregunta no es si se recorta, sino a quién se le corta y qué se salva. Porque si el ajuste cae sobre la salud o la educación, mientras se preservan los beneficios, fiscales y regulatorios de los sectores más depredadores, no será reordenamiento, será más de lo mismo. Austeridad para la mayoría, privilegios blindados para los de siempre.

Incluso los críticos del régimen, o modelo económico actual, oficialistas o de oposición, esquivan el verdadero debate: el del modelo extractivista. Para todos ellos, el problema no es el modelo, sino su gestión: una “mala administración” de un país “bendecido por sus recursos”.

Y así, una vez más, se nos ofrece el mismo espejismo de siempre, ese sueño brillante y quebradizo de que el desarrollo está enterrado bajo nuestros pies. Basta con cavar más hondo.

No funcionó con la plata, el estaño, la goma ni el gas. Pero ahora, aseguran, será distinto con el agro, el oro y, más pronto que tarde, el litio. Porque esta vez, ellos sí sabrán soltar las riendas del capitalismo extractivista, hacerlo rendir… y que rinda para todos.

Como un apostador empedernido que alguna vez tuvo suerte y nunca supo cuándo parar, Bolivia insiste en que esta vez sí. Que la suerte va a cambiar. Que presiente la veta está ahí… dormida, esperando.

Y vuelve a jugar el mismo juego que la empobrece.

Aunque los pozos estén secos.

Aunque el precio sea la vida misma.

El viejo lema “Exportar o morir”, forjado en los años ochenta, ha mutado.

Hoy, dicho sin tapujos, el horizonte compartido por los presidenciables se resume en‘’Exportar hasta morir’’.

Un proyecto que envenena ríos y cuerpos, que sacrifica territorios, pueblos, alimentos, bosques, su fauna y flora, y ciclos ecológicos.

Un modelo que, sin cumplir sus promesas de ‘’desarrollo’’, incrementa la deuda estatal, social y ecológica, reproduciendo inequidades.

Ese es el precio real de esta supuesta “salvación”, beneficiar a unos pocos y dejar al resto pagando la cuenta… y un futuro hipotecado.

2. Justicia ecológica y social: dos deudas inseparables

Pero… ¿de verdad no hay otro camino?

¿Estamos condenados a repetir las mismas recetas fallidas, una y otra vez, mientras se profundiza nuestra dependencia de un modelo extractivista de despojo e inequidad? ¿Podemos salir del papel histórico que nos subordina como proveedores de materias primas para el ‘’desarrollo’’ ajeno?

Y más allá del colapso socioeconómico al que nos han arrastrado las fuerzas políticas que hoy se disputan el poder en esta podredumbre electoral, ¿qué horizonte real existe para una agenda socio ecológica transformadora en Bolivia?

¿Podemos imaginar y construir otra Bolivia?

¿Una que ponga la ecología, la equidad y la justicia en el centro del proyecto político?

¿Una impulsada por economías no extractivistas, capaces de saldar las deudas históricas a través de una justicia socio ecológica restaurativa, que redistribuya con equidad y garantice una vida digna para todas y todos?

Sí. Mil veces sí.

Podemos y debemos imaginar otra Bolivia. El cómo hacerlo será parte de la segunda parte, pero el punto de partida es claro: el extractivismo no es prosperidad, sino empobrecimiento e inequidad y la historia larga lo confirma, siglo tras siglo. Sus bonanzas fugaces seducen como espejismos, pero se disipan, dejando tras de sí despojo y la misma dependencia de siempre.

La crisis ecológica y climática ya no nos permite seguir postergando lo impostergable. Persistir en este modelo no es estrategia, es una huida hacia el precipicio. Y en ese descenso, las crisis se acumulan una tras otra, como capas de un colapso anunciado: sociales, ecológicas, políticas.

Porque sin justicia ecológica, la llamada “economía del país” no es más que una contabilidad de cifras vacías. Mientras tanto, la otra economía, la del bolsillo, la del día a día, la de los más vulnerables, se hunde cada vez más en la precariedad. Y sin justicia social, sin atacar de raíz la pobreza y la inequidad, no hay transición ecológica posible, lo urgente seguirá aplastando a lo necesario.

La justicia socio ecológica no es una etiqueta complementaria ni una “sensibilidad” dentro del campo ambiental. Es un horizonte político que parte de una constatación estructural: las fracturas ecológicas y las inequidades sociales no son crisis paralelas, sino expresiones entrelazadas de un mismo régimen de acumulación, subordinación y violencia territorial.

Desde esa perspectiva, pensar en clave de justicia socio ecológica implica desplazar el centro de gravedad del debate. No se trata solo de mitigar impactos ni de gestionar daños, sino de cuestionar los fundamentos mismos sobre los que se organizan el poder, la economía y la distribución de los bienes comunes y privados. Requiere articular redistribución material, reparación histórica y reconocimiento político, con un enfoque territorial y ecológico que desborde tanto la lógica tecnocrática como el cálculo electoral.

En contextos como el boliviano, atravesado por ciclos de expolio, informalidad institucional y concentración de rentas, la justicia socio ecológica ofrece una clave para reimaginar las transiciones. No como una secuencia de reformas técnicas, sino como una disputa abierta por el sentido mismo del desarrollo, por la reapropiación territorial y por el derecho colectivo a sostener la vida más allá del mercado.

Repensar el rumbo exige abrir un debate honesto y colectivo, que atraviese todos los espacios donde se decide y se imagina el país.

Bebe de los fondos de pensiones de millones de trabajadores y se canaliza por la banca privada”. Foto: Revista Nómadas.

3. Inequidad: una estructura que el extractivismo no toca

Primero, un baño de agua fría. Algunas verdades incómodas se imponen, para (re)pensar el rumbo con claridad:

La estructura de inequidad en Bolivia permanece casi intacta desde inicios de siglo, pese a los distintos ciclos de bonanza: el auge gasífero (2010–2014), el boom agroindustrial (2011–2013, y nuevamente desde 2019) y el más reciente, el de la minería aurífera (2019 hasta hoy).

En todos esos periodos de abundancia, la concentración de la riqueza apenas se movió, y para ilustrarlo aquí se encuentran estos datos del World Inequality Lab de la Paris School of Economics, en colaboración con la Universidad de Berkeley, California. A comienzos de los 2000, el 10 % más rico concentraba el 68,2 % del patrimonio nacional. En 2023, sigue acaparando un obsceno 63 %.

En el otro extremo, el 50 % más pobre poseía apenas el 3 % de la riqueza; dos décadas después, ese porcentaje subió… hasta un 3,5 %.

¿Cómo se vive con eso? En hogares precarios, con trabajos informales, sin o con poco ahorro, auto explotándose y en caso de tener problemas recurriendo al apoyo de la familia, amigos y otras redes de entre apoyo.

El modelo económico, extractivista en forma y regresivo en fondo, no alteró la matriz histórica: la inequidad sigue moldeada por siglos de concentración patrimonial. Solo cambiaron los administradores.

En términos de ingresos, el panorama no es distinto. A comienzos de los 2000, el 10 % con mayores ingresos captaba el 55,3 % del total nacional. En 2023, aún concentra el 51,8 %. El 50 % de menores ingresos pasó del 8,1 % al 10,4 % en el mismo periodo.

Ese medio país pobre tenía ingresos anuales de USD 1.014; veintitrés años después, apenas llega a USD 1.687, por debajo incluso del modesto salario mínimo nacional. En cambio, el 10 % más rico pasó de USD 66.028 a USD 83.841 al año.

Eso no es movilidad social. Es sobrevivencia. Es no poder enfermarse. Es que cualquier imprevisto, un accidente, una sequía, una subida de precios, se transforme en una tragedia económica.

En un país donde el PIB casi se multiplicó por seis en dos décadas, esa persistencia de la inequidad no es una falla, es el corazón del sistema. Crecer sin repartir. Explotar sin redistribuir. Avanzar acumulando deuda social.

El extractivismo se vende como motor de “desarrollo”, pero en realidad es la gran máquina de fabricar desequilibrio, inequidad y dependencia estructural: una economía que crece vaciándonos por dentro, saqueando recursos, oportunidades y futuro.

4. Devastación socioecológica: el costo real del modelo

Segundo, el balance socioecológico de los principales auges extractivistas de esta última década en Bolivia es, sencillamente, devastador.

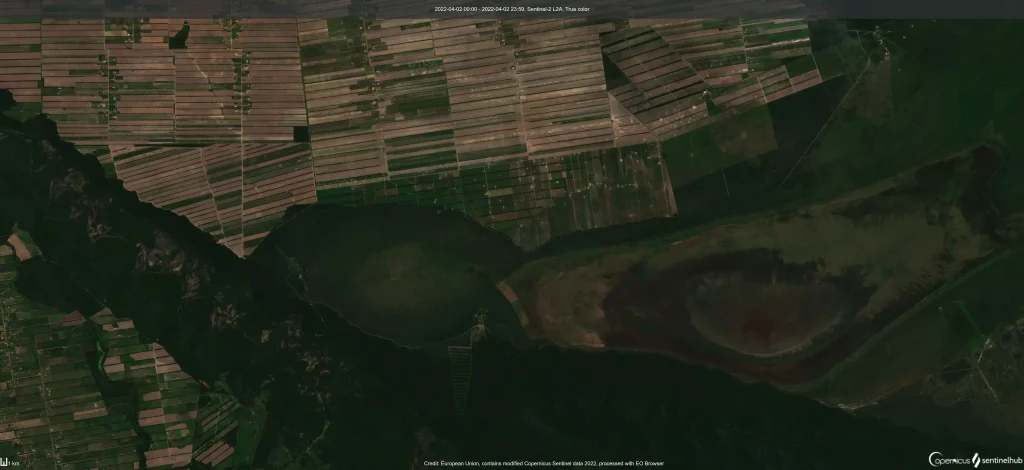

Vivimos un boom de la minería aurífera, impulsado por precios récord y sostenido casi íntegramente por el sector informal, especialmente en el norte amazónico de La Paz, Beni y Pando. Este auge ha movilizado a cientos de miles de personas, en condiciones laborales precarias, sin derechos, sin garantías, generando exportaciones que, solo en 2022, superaron los 3.000 millones de dólares. Desde entonces, los precios no han hecho más que subir, llegando casi al doble de su nivel en 2022.

Aun así, gran parte del oro se extrae de forma ilegal y sale del país por contrabando, mientras el Estado apenas recauda una alícuota ridícula del 2,5 % de la producción legal. En cuanto a las divisas extranjeras que genera, no ingresan al Banco Central, y su destino permanece tan opaco como incierto.

¿Y el costo?

Destrucción sistemática de ríos y bosques ribereños. Alteración de flujos hídricos. Contaminación masiva por mercurio, que envenena en silencio pueblos enteros, y también a los propios mineros con consecuencias inimaginables en la salud. Avasallamientos, violencia, redes de trata y tráfico, explotación laboral y una cadena de degradación social y ecológica que se propaga como una marea tóxica por la Amazonía boliviana, incluso en algunas de las Áreas Protegidas de mayor valor ecológico global.

Un negocio que no enriquece al país. Lo envenena.

Desde 2019, la frontera agropecuaria del oriente boliviano ha entrado en una fase de aceleración histórica. El país ha registrado los niveles de deforestación más altos de toda su historia, con una expansión el oriente dominada por menos de 20.000 soyeros y 45.000 ganaderos[1] y una quincena de grandes empresas agroexportadoras soyeras y ganaderas.

Las exportaciones del sector agroindustrial llegaron a los 2.500 millones de dólares. Pero esos flujos no se tradujeron ni en retorno efectivo de divisas al país, ni en mejoras sustanciales para las economías locales.

Solo 4.000 empleos formales fueron generados por todo el complejo soya, uno de los más capitalizados del país.

En términos fiscales, su contribución es casi simbólica. Alrededor de 31 bolivianos por hectárea agrícola y apenas 3 por hectárea ganadera de impuestos. Cero impuestos a la exportación, que incluso bajo la Argentina de Milei es de cerca de 25%. Y una carga tributaria efectiva promedio de menos del uno por ciento sobre las ventas empresariales.

¿Y el impacto?

Incendios provocados intencionalmente. Bosques[2] y ecosistemas no boscosos arrasados a máquina y reducidos a cenizas. Alteración de los ciclos del agua. Muerte de especies de fauna y flora. Contaminación por agrotóxicos, en productores y en alimentos. Y el despojo sistemático de territorios indígenas y campesinos además de la destrucción de las alternativas basadas en economías no extractivas.

Su expansión ni siquiera alimenta al país. Solo lo devora.

Estos dos casos, la minería aurífera y el complejo agroindustrial-ganadero, no agotan el mapa del extractivismo boliviano, aunque hoy concentren la mayor magnitud, severidad y proyección futura. El panorama es más amplio, con múltiples frentes que avanzan en silencio o a plena luz del día.

Ahí están, por ejemplo, las exploraciones hidrocarburíferas que vulneran derechos colectivos y territoriales y criminalizan a defensores ambientales, como en Tariquía; el avasallamiento casi sistemático de áreas protegidas y territorios indígenas, incluso violentos como en el caso de Yoquiday 27 de Mayo o acompañado de amenazas y agresiones contra comunidades y guardaparques precarizados; la minería “tradicional” de otros metales, que sigue depredando y contaminando, como en el Ayllu San Agustín de Puñaca; la apertura de carreteras que fractura ecosistemas y pone en riesgo fuentes de agua, como en el Aguaragüe; el represamiento y la disputa por caudales en un contexto de cambio climático, como en Roboré; la sobrecarga, contaminación y explotación, derivadas de los masivos flujos de basura urbana en todas las ciudades, incluyendo Santa Cruz de la Sierra; y el tráfico y caza ilegal de fauna silvestre, en especial del jaguar, mientras refugios como Senda Verde y CIWY luchan contra los amedrentamientos y la precariedad.

No son excepciones, son engranajes de una misma maquinaria que concentra riqueza, expulsa comunidades, devora ecosistemas y captura al Estado para perpetuarse.

Muchos vienen de una larga historia de saqueo, pero bajo el MAS se aceleraron, y con Áñez tampoco cambiaron de rumbo.

Ni el MAS fue ecologista cuando lo proclamaba, ni el régimen bajo el que vivimos tiene algo de socialismo, es capitalismo en su versión más cruda, informal, salvaje, depredadora; envuelto en el disfraz que convenga al momento.

Bajo su gestión, se desmantelaron varios de los pocos mecanismos institucionales que aún funcionaban, debilitando organismos públicos, cooptando dirigencias y convirtiendo la función pública en botín de prebendas. Así, pasamos de un capitalismo precario semi-formal a uno predominantemente informal y clientelar, sostenido por redes de corrupción, extractivismo y disciplinamiento territorial. Todo eso que explica en parte la falta de contrapeso a las propuestas de profundización extractivista mediante una mayor liberalización.

5. Un mismo modelo, dos crisis inseparables

La inequidad extrema y la devastación socio ecológica no son daños colaterales: son el corazón del modelo.

No se sostienen solo con discursos desarrollistas, sino con engranajes muy concretos.

Uno es la inversión pública desproporcionada que, a fuerza de repetirla, crea una trampa.

Hemos gastado tanto en infraestructura de gas que seguimos explorando, aunque llevemos más de 20 años y 3.000 millones de dólares sin encontrar nada.

Un pozo sin fondo.

Ese dinero no se destinó a alternativas no extractivas, se hundió en un pozo seco, pero sin fondo.

Otro engranaje: hidrocarburos subsidiados que alimentan a las industrias que más depredan.

La minería aurífera y la agroindustria beben diésel como si fuera gratis.

Y casi lo es: en Bolivia cuesta 3,72 bolivianos el litro, 26 a 54 centavos de dólar, muy por debajo de los precios de nuestros vecinos[3], que rondan el dólar. Un subsidio regresivo que no solo reduce los costos de la población más pobre sino que enriquece a los que más depredan.

También está el financiamiento.

Capitales opacos, extranjeros y nacionales, muchos de origen ilícito incluyendo al innombrable narcotráfico, que mueven el oro sin dejar rastro.

Lavan ganancias.

Evaden controles.

El país pierde divisas y gana devastación.

No menos turbias son las finanzas grises que nutren al agronegocio.

Bebe de los fondos de pensiones de millones de trabajadores y se canaliza por la banca privada.

Captura el 18 % de la cartera de créditos del país para monocultivos y pasturas de grandes corporaciones soyeras y ganaderas.

Ahorros convertidos en motores de deforestación.

Todo esto se sostiene sobre una deuda pública que crece sin freno: 13.800 millones de dólares externa, 29.828 millones de dólares interna.

Son niveles récord en nuestra historia reciente, aunque todavía representan un 25 % del PIB, lejos de los años setenta y ochenta, cuando la deuda externa, creció durante la dictadura de Banzer hasta a superar el 100 % en el 85.

Pero no por eso es menos alarmante, la deuda externa actual exige más de 1.700 millones de dólares anuales solo en servicio, más del 4 % del presupuesto estatal, un tercio del déficit fiscal, en divisas que hoy escasean como nunca.

Hay una diferencia crucial, la deuda interna actual, lejos de ser menos peligrosa, es aún más rígida. No permite condonaciones ni renegociaciones, y su creciente volumen, acumulado en gran parte con los fondos de pensiones y el Banco Central de Bolivia, la convierte en un pasivo explosivo, cuyas consecuencias ya se sienten en la tensión del sistema previsional.

Es un grillete invisible que se aprieta cada año, hipotecando no solo el presente, sino también cualquier margen para imaginar un futuro distinto.

Lo más perverso: esta dependencia no solo se profundiza.

Se disfraza de solución.

Dinamita alternativas antes de que puedan echar raíces.

Las quema con sus incendios.

Las arrastra en sus conflictos.

Las aplasta con su violencia territorial.

Las borra, para que ni siquiera podamos imaginarlas.

Y en medio de este panorama, la pregunta inevitable:

¿Qué nos ofrecen quienes aspiran a gobernar?

¿Qué promesas traen para un país exhausto, endeudado y asfixiado por el mismo modelo que dicen venir a “salvar”?

6. Oferta electoral: el extractivismo, ¿salvador o salvado?

Los principales candidatos no vienen de un futuro salvador: vienen del pasado.

Estuvieron en el auge agroindustrial de los noventa.

En los veinte años de MAS.

En el breve interludio de Áñez.

Son corresponsables. Administradores sucesivos del mismo saqueo.

Hoy regresan con la receta de siempre: recortar el gasto público, desregular, abrir de par en par las exportaciones y aligerar la carga tributaria del gran capital.

En el paquete, la reducción, o eliminación, de subsidios a combustibles. Sin distinción.

Como si fuera lo mismo retirar el subsidio al transporte público o a las cadenas de alimentos… que a las dragas auríferas y las cosechadoras soyeras.

El golpe, por supuesto, no caerá sobre las corporaciones.

Caerá sobre quienes apenas logran sostenerse.

El “impulso exportador” que venden es el mismo déjà vu de los ochenta: apertura total, devaluación y “competitividad” por decreto.

Con el dólar paralelo, el del mercado informal, duplicando la cotización oficial, el tipo de cambio ya se ha bifurcado, y lo que realmente está en juego es el restablecimiento, a toda costa, de la confianza del capital. En nombre de la reactivación exportadora, se prepara una salida clásica, liberar el tipo de cambio, atraer divisas, restablecer rentabilidad… aunque sea al precio de una espiral inflacionaria que ya golpea a quienes menos tienen y la perdida en valor de los ahorros en bolivianos de toda una vida.

Vale la pena recordar que, en los 80s, tras la hiperinflación y el ajuste estructural de Víctor Paz, las exportaciones ‘’liberadas’’ siguieron cayendo durante tres años y solo recuperaron su nivel previo once años después.

Hoy, con la soya y la carne libres de impuestos y una minería aurífera casi exenta de aporte fiscal, no hay mucho que liberar… pero sí mucho que devastar y riqueza que concentrar.

Un puñado de actores controla el contrabando de oro.

Apenas una quincena de conglomerados domina la agroindustria.

En torno al oro, reina el silencio, nadie se atreve a tocar las alícuotas ni proponer límites. Temen su poder de movilización… y sus fondos inagotables.

Y una verdad incómoda y no dicha, la minería aurífera es hoy el principal rubro económico del país. En tiempos de crisis, pocos se arriesgan a ponerle freno a la máquina que alimenta las arcas de unos pocos.

Con la agroindustria, en cambio, se desborda la generosidad.

Promesas de ampliar la frontera agrícola y ganadera.

Incluso legalizar transgénicos con el absurdo argumento de que así se frena la deforestación.

La realidad: esas semillas ya circulan de contrabando, no solo para la soya, sino para el maíz amarillo, donde se usan masivamente.

Legalizarlas no aumentará el rendimiento ni frenará la deforestación, pero sí reducirá costos a las empresas.

De la ganadería, ni hablar.

Es la principal fuerza detrás de la deforestación nacional.

Y la propuesta es convertirnos en un gran potrero para exportar carne a China.

Todo esto impulsado por el negocio especulativo de la tierra, el acaparamiento de créditos baratos y la seguridad jurídica hecha a la medida del gran capital.

Nuevos fondos “productivos”, apertura de tierras colectivas y de pequeños productores… para que terminen en manos de las corporaciones.

Y en la cima del delirio: el litio.

Convertir a Bolivia en “potencia” y fabricar baterías, aunque hoy su explotación esté lejos de ser rentable y, a futuro, prometa más pérdidas que ganancias.

El día que arranque la explotación de Litio, será bajo contratos con grandes empresas que hipotecarán el Salar de Uyuni, sacrificando su turismo y cualquier otro uso posible.

No es modernización.

Es profundizar un modelo que concentra beneficios, multiplica vulnerabilidades y entrega el territorio, pieza a pieza, al capital extractivo.

En este escenario, está claro que el cambio profundo, el que necesitamos, no vendrá de la papeleta. Pero eso no significa que dé igual quién asuma el poder: las decisiones que se tomen desde el próximo gobierno configurarán el tablero institucional, económico y político sobre el que habrá que disputar el futuro. La pregunta urgente, la única que importa, sigue siendo la misma: ¿cómo salir del círculo vicioso del extractivismo?

Esa será la brújula de la segunda parte de esta columna.

***

[1] 50 000 ganaderos si asumimos como un top máximo la estimación de Fegasacruz de 30 000 ganaderos en Santa Cruz y de Fegabeni de 11 000 ganaderos en Beni, y de Senasag de 500 ganaderos en Pando.

[2] Si bien no son los únicas razones por las que , se estima que la deforestación es causado en 54% para la ganadería y en 17% para el cultivo de soya.

[3] Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú

Sobre el autor

-

Stasiek Czaplicki

Economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales, con más de 10 años de experiencia. Investigador y activista boliviano enfocado en deforestación y en investigación corporativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y think tanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Actualmente forma parte del equipo de Revista Nómadas donde además de realizar investigaciones periodísticas, ejerce como gerente de proyectos y asesor técnico. Stasiek Czaplicki, junto a Iván Paredes, ha sido galardonado con el Premio al Periodismo de Investigación Franz Tamayo 2024 por el reportaje Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo, en el que abordó la alarmante pérdida de bosques en Bolivia durante el 2023.