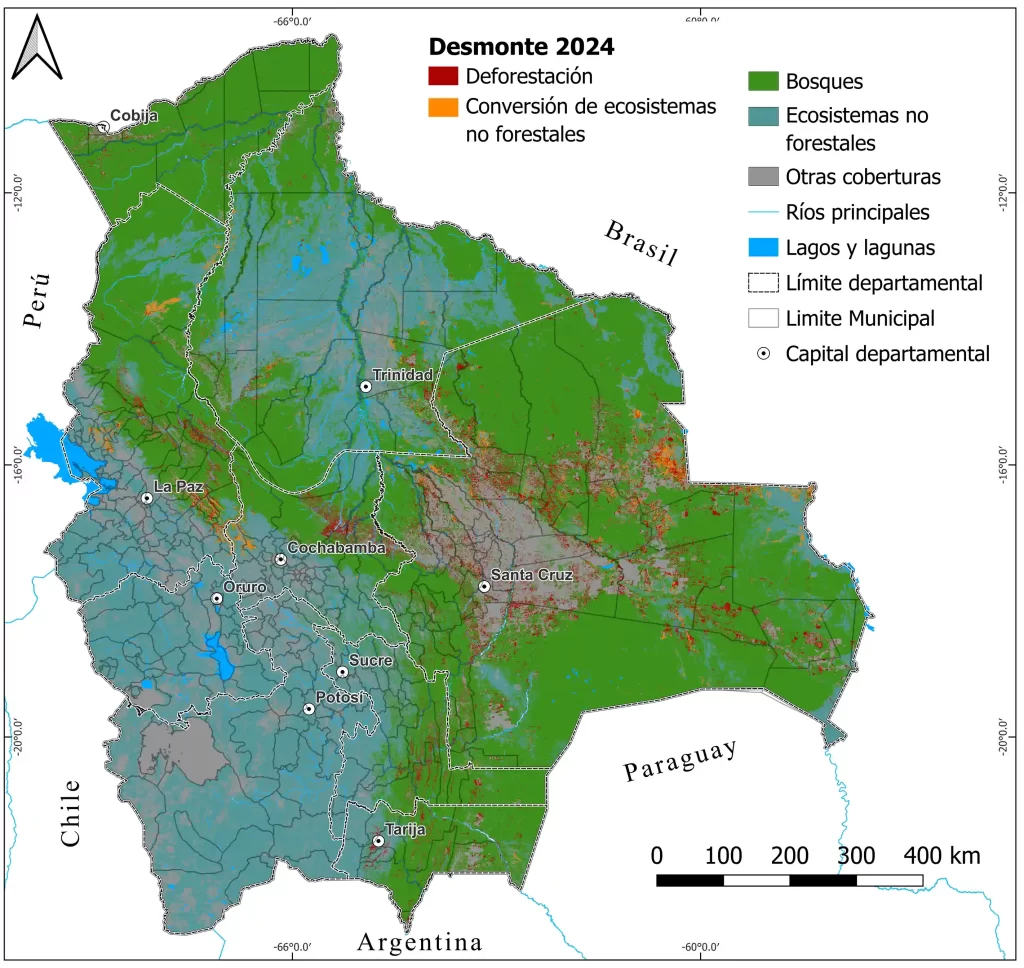

En 2024, Bolivia transformó al menos 623.383 hectáreas de ecosistemas naturales en superficies destinadas a usos antrópicos, es decir, usos productivos o urbanos no naturales. De ese total, 407.064 hectáreas corresponden a bosques, cuya pérdida se reconoce como deforestación. Pero las otras 216.518 hectáreas provinieron de ecosistemas no boscosos, sabanas, pastizales, humedales, arbustales secos, cuya conversión masiva, a pesar de su importancia ecológica, carece aún de un término específico.

Ese vacío de lenguaje refleja también un vacío en el debate público y en la investigación científica no solo en Bolivia, sino en el mundo. La transformación de estos ecosistemas ha sido hasta ahora un fenómeno poco estudiado, subestimado y sistemáticamente invisibilizado.

Es crucial subrayar que la cifra reportada es parcial y conservadora. Se refiere únicamente a las superficies naturales cuya conversión definitiva de uso de suelo, es decir, su transformación total y confirmada, se completó durante el año 2024. Sin embargo, muchas otras hectáreas ya habían sido degradadas o alteradas en años anteriores, por incendios, chaqueos o desmontes parciales y podrían culminar su conversión en los próximos años. Por tanto, el verdadero alcance del cambio es aún mayor, y esta cifra representa apenas una línea de base, no el techo.

Pese a esta limitación, los datos son contundentes, 2024 no solo fue uno de los peores años de la última década, sino que marcó un récord histórico en la conversión de ecosistemas no boscosos. En cuanto a la deforestación, fue el segundo peor año registrado desde que existen datos sistemáticos, sólo superado por 2023.

Por primera vez, este reportaje presenta una estimación combinada y anualizada de la deforestación y conversión de ecosistemas naturales en todo el país, permitiendo identificar con claridad dónde se encuentra hoy la mayor presión de expansión agropecuaria, incluyendo los nuevos frentes de avance en Áreas Protegidas y Territorios Indígenas.

El análisis incluye una desagregación por territorio, bioma, tipo de tenencia y uso de suelo, e incorpora estimaciones inéditas que permiten entender la magnitud y complejidad de una década de transformación ecológica sistemática. Esta radiografía fue realizada por Carlos Quezada y Stephanie Gottret, respectivamente investigador e investigadora junior, del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana de La Paz, realizado con nuestro medio en coautoría con Stasiek Czaplicki de Revista Nómadas.

En las próximas semanas, se publicará una nueva radiografía, esta vez enfocada específicamente en los incendios, su recurrencia y su vínculo estructural con la deforestación y la conversión de ecosistemas. Este esfuerzo no será aislado: a futuro, la actualización sistemática anual y la ampliación de estas estimaciones formarán parte del trabajo permanente del Observatorio Socio-Ambiental del IISEC-UCB (OBSA), un espacio dedicado al análisis y monitoreo de indicadores socioambientales en Bolivia, que contará con el respaldo de Revista Nómadas para apoyar su difusión a un público más amplio.

Pero antes de avanzar, vale la pena hacerse una pregunta clave:

¿Qué aporta esta radiografía?

Durante los últimos años, instituciones como Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Fundación Tierra, e incluso la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) publicaron estimaciones periódicas de deforestación en Bolivia muy valiosas. Estos esfuerzos han sido fundamentales para visibilizar la pérdida de cobertura forestal en distintos contextos y escalas.

Sin embargo, este nuevo estudio marca un punto de inflexión, al ofrecer por primera vez datos actualizados al año 2024 no solo sobre la deforestación, sino también sobre la conversión de ecosistemas no boscosos. Esta última dimensión, ampliamente ignorada hasta ahora, es clave para comprender el verdadero alcance de la transformación ecológica en curso. A lo largo del reportaje, se explicará en detalle su importancia y las consecuencias de su omisión en las estadísticas oficiales.

La apuesta de este trabajo es clara: reducir el desfase entre lo que ocurre en el territorio y el momento en que se mide y analiza, para entender con mayor precisión y oportunidad la magnitud y velocidad con la que se están transformando los ecosistemas naturales del país.

Esta radiografía incluye datos desagregados por bioma, por departamento, por tipo de uso de suelo y por régimen de tenencia de la tierra. Esta desagregación permite observar con claridad cuándo, dónde y con qué fines se transformaron los ecosistemas naturales en Bolivia durante 2024.

Particular atención merece la incorporación, por primera vez de forma detallada, de los llamados ecosistemas no boscosos, como pastizales naturales, sabanas, arbustales secos, humedales o bofedales. Aunque estos abarcan aproximadamente 33,5 millones de hectáreas en el país, han quedado sistemáticamente fuera de los balances oficiales de pérdida ecológica, que se han centrado casi exclusivamente en los bosques.

Un primer intento por estimar la pérdida de estos ecosistemas se encuentra en un informe de Oxfam publicado también en 2024. Este nuevo ejercicio profundiza y expande esa línea de análisis, permitiendo una visión más completa, integrada y territorializada de la destrucción ambiental en Bolivia.

¿Qué limitaciones tiene este análisis?

Como toda estimación de cambio de uso de suelo, los datos aquí presentados representan una fotografía parcial. La conversión definitiva de un ecosistema natural a un uso agropecuario o urbano no siempre ocurre de manera inmediata tras el desmonte. En muchos casos, ese proceso puede demorar entre uno y tres años. Por ello, es probable que las cifras de 2024 aumenten en los próximos ciclos de monitoreo, a medida que se confirmen nuevas transiciones en el uso de suelo.

Todas las visualizaciones que acompañan este informe, gráficos, mapas y tablas, están disponibles para su descarga directa, junto con los enlaces a las bases de datos agregadas que sirvieron de insumo para su elaboración. Las estimaciones se basan en el valioso y sostenido trabajo metodológico de Mapbiomas Bolivia, una plataforma esencial para el monitoreo de cambios de cobertura y uso del suelo a nivel nacional. En ese sentido, a medida que Mapbiomas Bolivia actualiza y refina sus datos con cada nueva versión, las estimaciones aquí presentadas también ganan en precisión y profundidad analítica, lo que permitirá un seguimiento más riguroso y actualizado del avance de la transformación ecológica en el país.

Finalmente, todas nuestras estimaciones están siendo liberadas para uso público y abierto, con el objetivo de democratizar el acceso a la información ambiental en Bolivia. Solo se solicita que, al momento de utilizarlas o reproducirlas, se cite adecuadamente la fuente.

Antes de seguir: ¿qué no es deforestación?

Antes de analizar los datos en profundidad, es crucial aclarar algunos conceptos técnicos que, aunque fundamentales, suelen prestarse a confusión en el debate público. Uno de los errores más frecuentes es suponer que la deforestación, y, en general, la conversión de ecosistemas naturales, es provocada directamente por los incendios forestales. Sin embargo, esto no es así.

Tal como lo señala el capítulo 5 del informe del CEDLA, elaborado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), los incendios no son la principal causa estructural de la deforestación en Bolivia, aunque sus impactos ecológicos, sociales y sanitarios pueden ser igual de alarmantes y devastadores.

La evidencia disponible indica que, en su inmensa mayoría, la deforestación y la conversión de ecosistemas no boscosos son procesos planificados, asociados al desmonte mecanizado, la habilitación agropecuaria y la expansión de la frontera agrícola, no a incendios descontrolados. Entre 2015 y 2022, apenas entre 1% y 12% de la superficie deforestada ocurrió en áreas que habían sido afectadas por incendios hasta tres años antes.

Es decir, la quema, por destructiva que sea, no equivale a conversión de uso de suelo. Aunque los incendios pueden dañar severamente un ecosistema, en muchos casos su impacto es parcialmente reversible, siempre que no se interrumpa su capacidad de regeneración natural.

En cambio, la conversión permanente ocurre cuando un ecosistema natural, boscoso o no boscoso, es transformado para otros usos, principalmente agrícolas o ganaderos. Este cambio rompe los ciclos ecológicos fundamentales y bloquea la regeneración, convirtiendo paisajes diversos y funcionales en superficies simplificadas, degradadas o artificializadas.

Por eso, al hablar de deforestación o conversión, no estamos hablando solo de hectáreas quemadas sino de desmonte con maquinaria y equipos. Estamos hablando de una decisión territorial, económica y política que implica la pérdida estructural de funciones ecosistémicas esenciales.

¿Qué pasó con los incendios en 2024?

En 2024, 12,6 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios en Bolivia. De esta superficie:

- 7,2 millones de hectáreas correspondían a ecosistemas boscosos.

- 5,4 millones de hectáreas eran ecosistemas no boscosos, incluyendo áreas agrícolas y ganaderas poco definidas, pero mínimas.

De los 7,2 millones de hectáreas de bosque afectadas por incendios, usando los datos de Global Forest Watch para Bolivia, 1,1 millones de hectáreas vieron su cobertura arbórea reducirse por debajo del 30% de la superficie, umbral técnico generalmente utilizado en teledetección para que una superficie sea clasificada como bosque. Esto no implica necesariamente una pérdida permanente del bosque, ya que muchas de estas áreas pueden regenerarse si no son posteriormente transformadas para otros usos.

A esa pérdida se suman aproximadamente 700.000 hectáreas de bosque que desaparecieron sin estar asociadas a incendios, ya sea por desmonte directo o por alteraciones de otro tipo, como el cambio de curso de ríos o la degradación acelerada producto del cambio climático.

La pregunta clave ahora es: ¿qué áreas de bosque y de ecosistemas no boscosos fueron desmontadas, en algunos casos incendiadas, y finalmente convertidas a usos de suelo que impiden su regeneración? Y eso es lo que vamos a profundizar ahora.

Para comprender cómo se construyeron las estimaciones que responden a esta pregunta, el artículo incluye una sección metodológica detallada. Además, para quienes deseen profundizar en los conceptos técnicos utilizados, como pérdida de cobertura, deforestación o conversión de ecosistemas, se recomienda consultar la Guía didáctica de indicadores de destrucción de los bosques en Bolivia, publicada por Revista Nómadas el año pasado. Este documento ofrece claves fundamentales para interpretar correctamente los distintos tipos de transformación ecológica y sus implicancias.

Bolivia: La deforestación y conversión de ecosistemas naturales de la última década

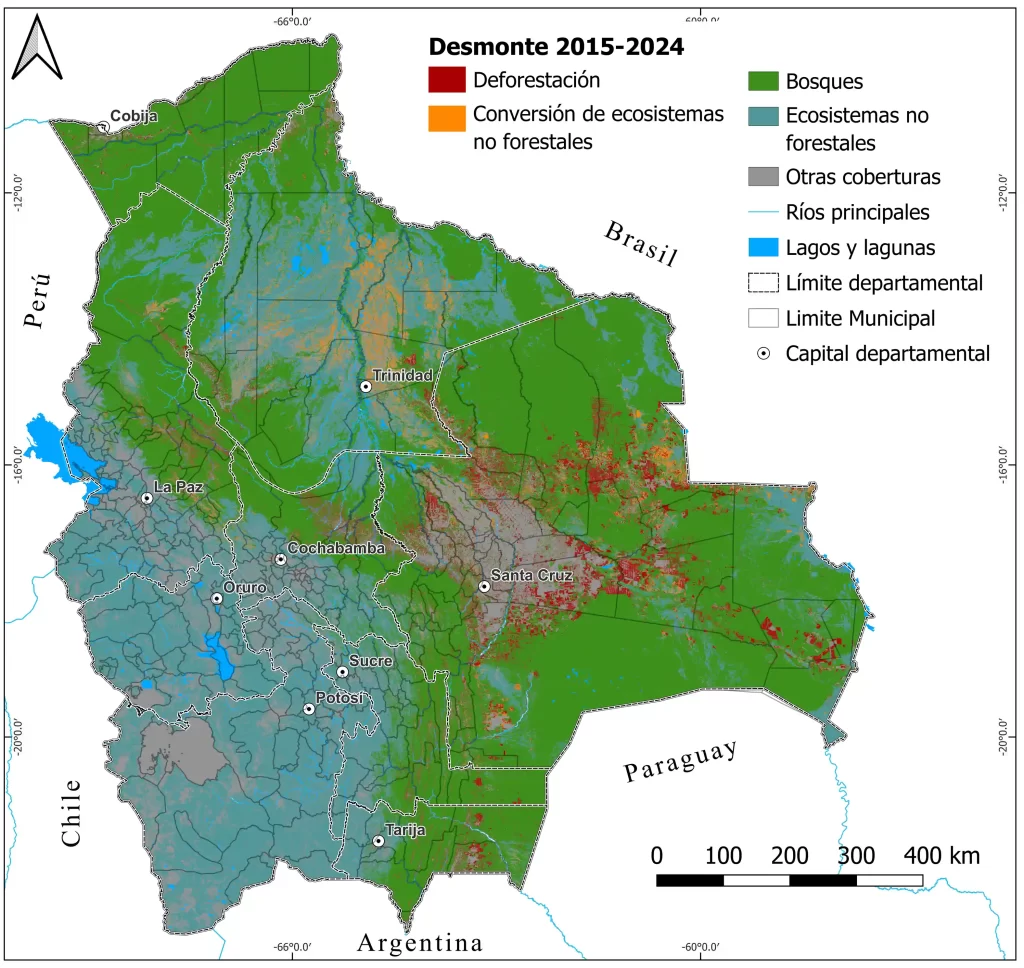

Durante los últimos diez años, Bolivia ha mantenido una tendencia sostenida de destrucción y conversión de ecosistemas naturales. Entre 2015 y 2024, la superficie desmontada aumentó un 46%, alcanzando las 623 383 hectáreas en 2024, una cifra apenas por debajo del récord histórico registrado en 2023.

Como indicado antes, en términos de deforestación, 2024 marcó un nuevo hito, con 407 064 hectáreas transformadas, consolidándose como el segundo valor más alto en los registros disponibles. En paralelo, la conversión de ecosistemas no boscosos alcanzó 216 518 hectáreas, lo que constituye un récord histórico absoluto.

¿Qué significan estas cifras?

- La deforestación de 2024 equivale a 3,2 veces la superficie del municipio de Santa Cruz de la Sierra, o 11,6 veces la del municipio de El Alto.

- La conversión de ecosistemas no boscosos representa 1,7 veces la superficie del municipio de Santa Cruz de la Sierra, o 6,2 veces la del municipio de El Alto.

- Sumando ambas, la transformación total de ecosistemas naturales en 2024 equivale a 1,7 veces la superficie del departamento de Tarija.

Una tendencia que se acelera

Este fenómeno no solo es masivo, sino que se ha acelerado. Con una tasa anual de aumento del 0,7%, Bolivia suma su noveno año consecutivo con niveles de deforestación por encima del 0,5%, umbral que clasifica al país como de alta deforestación según estándares internacionales.

¿Dónde ocurrió principalmente?

Como en años anteriores, la deforestación de 2024 se concentró mayoritariamente en el departamento de Santa Cruz, que representa el 72,5% del total nacional. Le siguen Beni (7,5%), La Paz (6,3%), Cochabamba (3,9%), Chuquisaca (3,1%), Pando (2,4%), y, en menor medida, Potosí y Oruro, donde el fenómeno es marginal.

Sin embargo, al ajustar la superficie de bosque disponible en cada departamento, emergen otras dinámicas. Porque evidentemente, es importante tomar en cuenta la proporción de bosque que abarca cada departamento a la hora de pensar en la deforestación que ocurre en ese. Las tasas de deforestación más altas en 2024 se registraron, recordando que una tasa superior a 0,5% es muy alta, en:

- Santa Cruz (1,15%)

- Tarija (0,68%)

- Cochabamba (0,64%)

- Chuquisaca (0,49%)

- La Paz (0,39%)

- Beni (0,33%)

- Pando (0,17%)

¿Y qué pasó con los ecosistemas no boscosos?

Históricamente, la conversión de ecosistemas no boscosos, como sabanas, pastizales y humedales, ha estado concentrada en el departamento de Beni, que llegó a representar más del 60% del total nacional en algunos años. Sin embargo, en 2024, su contribución fue limitada (11,0%), mientras que Santa Cruz lidera con el 65,5%, seguido por La Paz (17,7%), Cochabamba (3,8%), Tarija (0,9%) y Pando (0,6%).

Un dato preocupante es la emergencia de esta dinámica en departamentos donde no era significativa, especialmente:

- Santa Cruz (+77 708 ha de ecosistemas no boscosos convertidos)

- La Paz (+24 809 ha)

- Cochabamba (+5 080 ha)

¿Cómo ha evolucionado esta tendencia?

Sin entrar en un análisis exhaustivo, cabe destacar que 2024 fue el segundo peor año en materia de deforestación en la mayoría de los departamentos. La excepción es Pando, donde, si bien las cifras absolutas siguen siendo bajas, el fenómeno se encuentra en ascenso por tercer año consecutivo, alcanzando su tercer nivel más alto en la década.

¿Qué pasa a nivel de bioma?

La deforestación y conversión de ecosistemas naturales en Bolivia no solo varía por municipio, sino también según el tipo de bioma afectado. Esta perspectiva permite entender qué regiones ecológicas están sufriendo mayores transformaciones y cómo ha evolucionado esa presión a lo largo del tiempo.

En términos de deforestación, hasta 2021 los biomas más afectados eran el bioma Chiquitano, con 36 % del total nacional y un promedio anual de 115.000 hectáreas; el bioma Chaco, con 31% y un promedio de 100.000 hectáreas; y el bioma Amazonía, con 27% y un promedio de 85 000 hectáreas.

Sin embargo, en los años recientes se ha observado un cambio en esta distribución. La deforestación aumentó de forma sostenida en el bioma Chiquitano, que mantuvo su participación del 36%, pero con un incremento del promedio anual a 160.000 hectáreas. En el bioma Chaco, la participación relativa se redujo a 22%, con un promedio de 90.000 hectáreas anuales. Por otro lado, el bioma Amazonía registró un aumento significativo, alcanzando el 33% de la deforestación nacional con un nuevo promedio de 150.000 hectáreas por año.

Este crecimiento en la Amazonía marca un giro importante, ya que refleja una expansión de las fronteras de transformación hacia áreas boscosas que antes registraban menor presión. A diferencia del Chaco y del Chiquitano, donde el fenómeno tiende a estar más focalizado, en la Amazonía la deforestación es más dispersa, lo que puede dificultar su monitoreo y respuesta.

En cuanto a la conversión de ecosistemas no boscosos, el bioma Amazonía ha concentrado históricamente la mayor parte del fenómeno. Entre 2019 y 2023, este bioma representó en promedio un alarmante 76% del total nacional, con 140.000 hectáreas convertidas anualmente. Le siguieron el bioma Chiquitano, con un 13% y 23.000 hectáreas por año, y el bioma Chaco, con apenas un 5%.

No obstante, en 2024 se observó un cambio inusual. La conversión en el bioma Amazonía se redujo de forma notable a 95.000 hectáreas, mientras que en el bioma Chiquitano se registró un incremento abrupto, alcanzando las 80.000 hectáreas. Este desplazamiento podría reflejar en el caso del bioma Chiquitano la apertura de nuevas fronteras de conversión de ecosistemas no boscosas y en el caso del bioma amazónico, la sustitución de una parte de la conversión de ecosistemas no boscosos por bosques. Sin embargo, más análisis son necesarios para indicar aquello con certeza

¿En qué municipios se concentra la deforestación y la conversión de ecosistemas no boscosos?

Iframe:La transformación ecológica observada en 2024 no se distribuye de forma homogénea en el territorio boliviano. Por el contrario, tiende a concentrarse en un grupo reducido de municipios donde la presión sobre los ecosistemas naturales es particularmente intensa.

En el caso de la deforestación, el top 10 de municipios más afectados concentra el 53 por ciento del total nacional. Este patrón repite lo observado en años recientes: se trata, en su mayoría, de municipios situados en las principales fronteras agropecuarias de Santa Cruz durante los últimos cinco años.

Una excepción destacada es Roboré, que registró un ascenso abrupto en 2024 con 9.537 hectáreas adicionales respecto a 2023, consolidando una tendencia de crecimiento continuo desde 2015.

Más allá de los valores absolutos, lo preocupante es la velocidad de conversión: estos municipios están transformando una proporción considerable de sus bosques cada año. En el periodo 2020–2024, los siguientes municipios han deforestado los siguientes porcentajes de sus superficies boscosas:

- San Ignacio de Velasco: 6%

- San José de Chiquitos: 7,7%

- Charagua: 1,8%

- Concepción: 4%

- Ascensión de Guarayos: 9,8%

- Pailón: 19,9%

- Roboré: 5,6%

- El Puente: 14,4%

- San Miguel de Velasco: 9,8%

- San Rafael de Velasco: 6,3%

¿Y qué ocurre con las Áreas Protegidas (nacionales, departamentales, municipales) y con las TCOs/TIOCs?

Las Áreas Protegidas (APs) y los Territorios Indígena Originario Campesinos (TCOs/TIOCs) son categorías de gestión territorial que, en muchos casos, se sobreponen. Para el gráfico presentado más abajo, se ha optado por no eliminar dichas superposiciones con el fin de mostrar de forma explícita cuándo y cómo ocurren los procesos de transformación dentro de cada una de estas categorías.

Históricamente, ambas han registrado niveles relativamente bajos de deforestación en relación con la superficie total que abarcan. No obstante, es importante recordar que, a diferencia de las TCOs/TIOCs, las APs no constituyen un régimen de tenencia de la tierra. Estas pueden establecerse sobre diferentes tipos de propiedad: fiscal, pequeña propiedad, empresarial/mediana o comunitaria.

Pese a su rol teórico como instrumento de conservación, en la última década se ha observado un crecimiento sostenido en los niveles de deforestación dentro de estas categorías. Desde niveles inferiores a las 20.000 hectáreas anuales, en los últimos dos años se ha producido un aumento considerable. En 2024, la deforestación registrada dentro de APs y TCOs/TIOCs superó las 80.000 hectáreas, lo que representa aproximadamente un 20 por ciento del total nacional. Este último dato debe interpretarse con cautela, ya que considera superposiciones entre ambas categorías. Por lo tanto, en algunos casos una misma superficie puede haber sido contabilizada más de una vez, lo que puede sobreestimar el peso relativo de estas áreas en la deforestación total.

Una tendencia similar se observa en la conversión de ecosistemas no boscosos. Aunque su ascenso ha sido menos progresivo, el fenómeno se ha intensificado en los últimos dos años. Para 2024, se estima que casi 60.000 hectáreas fueron convertidas dentro de estas categorías territoriales, lo que equivale a cerca del 25 por ciento del total nacional. De nuevo, este último dato debe interpretarse con cautela, ya que considera superposiciones entre ambas categorías. Por lo tanto, en algunos casos una misma superficie puede haber sido contabilizada más de una vez, lo que puede sobreestimar el peso relativo de estas áreas en la conversión de ecosistemas no boscosos total.

¿Y qué ocurre según el tipo de tenencia de la tierra?

En el análisis de los cambios de cobertura vegetal, es clave diferenciar entre eventos accidentales, como los incendios, y procesos intencionales, como la deforestación o la conversión de ecosistemas no boscosos. Estos últimos no responden a eventos fortuitos, sino a decisiones orientadas al cambio de uso del suelo. Por tanto, en la gran mayoría de los casos, reflejan la voluntad de los actores que ejercen derechos de propiedad o control sobre esas tierras.

Este aspecto resulta fundamental al momento de interpretar los datos según el régimen de tenencia. No basta con observar la superficie transformada en términos absolutos; también es necesario ponerla en contexto según la proporción de tierra que representa cada categoría en el total nacional.

La base de datos de tenencia utilizada para este análisis clasifica la tierra en las siguientes categorías: tierra fiscal, tierra campesina, tierras dentro de Áreas Protegidas, tierra indígena, propiedad pequeña, mediana y empresarial. A continuación, se presentan los porcentajes relativos de cada categoría sobre la superficie total del país:

- Tierra Fiscal: 24%

- Campesina:15%

- Áreas Protegidas: 23%

- Pequeña propiedad: 10%

- Mediana: 5%

- Empresarial: 10%

Este desglose permite analizar no sólo dónde ocurre la deforestación y conversión, sino también qué tipo de actores territoriales están implicados estructuralmente en la transformación de los ecosistemas. Además, permite comparar la proporción de la deforestación y conversión de ecosistemas según el tipo de propiedad de la tierra, en relación con la proporción total de tierra que corresponde a cada régimen de propiedad. Sin embargo, es importante aclarar, que, en la categoría de la tierra fiscal, podría haber dotaciones y saneamiento de propiedades post 2022 para las cuales no tenemos información. En este análisis, las categorías de tenencia se procesaron sin superposiciones, priorizando primero las categorías de propiedad (campesina, empresarial, mediana, pequeña y fiscal), luego las TCO/TIOC y, finalmente, las Áreas Protegidas. Esto significa que las Áreas Protegidas incluidas corresponden solo a superficies sin otro tipo de tenencia, es decir, predominantemente tierras fiscales.

Con esto dicho, resulta particularmente llamativa la evolución del aporte de las distintas categorías de tenencia a la deforestación a lo largo del tiempo. Hasta 2022, la deforestación estuvo mayoritariamente concentrada en propiedades medianas y empresariales, mientras que en 2023 y 2024 se observa un aumento notable en la contribución de la pequeña propiedad. A lo largo de toda la década analizada, la tierra fiscal también ha jugado un papel significativo, con niveles de deforestación persistentes. En cuanto a la conversión de ecosistemas no boscosos, destacan de forma consistente los altos niveles registrados en tierras empresariales y medianas, así como en propiedad fiscal.

¿Y qué ocurre según el tipo de uso de suelo que se da a los bosques y ecosistemas no boscosos desmontados?

Aunque aún no se cuenta con una base de datos sistemática y estandarizada que cubra el conjunto de los últimos diez años, el estudio previamente citado del CEDLA señala que, entre 2010 y 2022, el 57 por ciento de la deforestación en Bolivia se debió a actividades ganaderas, el 33 por ciento a agricultura mecanizada, y el 10 por ciento restante a agricultura a pequeña escala.

En cuanto a nuestras estimaciones para el año 2024, se observa una distribución similar en términos generales. La mayor proporción de la superficie deforestada corresponde a áreas posteriormente destinadas a pasturas ganaderas (27,6%), seguidas por superficies destinadas a cultivos agrícolas (28,8%), y finalmente áreas de mosaico, donde aún se tiene problemas para distinguir entre cultivos y pastoreo (43.2%). El 0,4% restante corresponde a otras superficies antrópicas (minería, infraestructura urbana, etc).

En cuanto a áreas de conversión de ecosistemas no boscosos se observa una distribución similar en términos generales, aunque con mayor conversión a áreas de pastoreo. La mayor proporción de la superficie deforestada corresponde a áreas posteriormente destinadas a pasturas ganaderas (62,2%), seguidas por superficies destinadas a cultivos agrícolas (13,9%), y finalmente áreas de mosaico, donde aún se tiene problemas para distinguir entre cultivos y pastoreo (24%). El 0,9% restante corresponde a otras superficies antrópicas (minería, infraestructura urbana, etc).

Este desglose refuerza la hipótesis de que la expansión de la frontera agropecuaria continúa siendo el principal motor estructural de la transformación de ecosistemas naturales en el país, con variaciones entre regiones y tipos de propiedad.

Conclusión

Los datos presentados en esta radiografía revelan un proceso sistemático, sostenido y creciente de transformación de ecosistemas naturales en Bolivia. El país ha ingresado en una fase crítica de cambio ecológico que no solo afecta a sus bosques, sino también, y de manera cada vez más significativa, a sus sabanas, humedales, pastizales y otros ecosistemas no boscosos, cuya conversión masiva hasta ahora había permanecido en gran medida fuera del radar público e institucional.

Lejos de ser un fenómeno aleatorio o episódico, la deforestación y la conversión de ecosistemas naturales responden a decisiones concretas de uso de suelo, impulsadas principalmente por la expansión agropecuaria, bajo distintos esquemas de propiedad y con diversos grados de planificación y legalidad. Las áreas protegidas y los territorios indígenas, si bien históricamente fueron menos impactados, están registrando niveles preocupantes de transformación que cuestionan su efectividad como instrumentos de conservación.

Un hallazgo particularmente alarmante es el avance sostenido de la deforestación en el bioma Amazonía, que en los últimos años ha duplicado su promedio anual y representa ya un tercio del total nacional. Este desplazamiento hacia la Amazonía marca un punto de inflexión: el bosque más biodiverso y extenso del país ha dejado de ser un territorio marginal en el mapa de la deforestación para convertirse en una nueva frontera activa de transformación. Su carácter más disperso y menos visible podría dificultar las respuestas institucionales si no se actúa con urgencia.

La evidencia aquí reunida no pretende agotar el tema, sino establecer una base clara y actualizada que permita a la sociedad, a los tomadores de decisiones y a la comunidad científica monitorear con mayor precisión lo que ocurre en el territorio, antes de que sea irreversible. En ese sentido, esta radiografía no es un diagnóstico cerrado, sino una herramienta abierta para el debate informado, la exigencia de transparencia, la formulación de políticas públicas efectivas y el fortalecimiento de las estrategias de protección ambiental y ordenamiento territorial.

Si algo muestran estas cifras, es que el tiempo para actuar no es mañana: es ahora.

Metodología

Para facilitar la comprensión de los resultados, a continuación, se presenta una síntesis de la metodología utilizada en este estudio, incluyendo los pasos seguidos y las fuentes de datos empleadas.

Como en todo análisis técnico, es importante tener en cuenta que no existe una metodología única o perfecta, y que pueden existir discrepancias entre estimaciones producidas por diferentes enfoques o conjuntos de datos.

Sin embargo, el hecho de que los resultados presentados aquí mantengan una alta consistencia con estimaciones de años anteriores producidas por otras instituciones, refuerza la robustez y confiabilidad del enfoque adoptado en este estudio.

Calculo deforestación y conversión

El estudio se fundamenta en los datos de cobertura y uso del suelo de la Colección 3 de MapBiomas Bolivia, disponibles como assets en la plataforma Google Earth Engine (GEE). Esta colección ofrece una serie anual de mapas clasificados desde 1985 hasta 2023, con resolución espacial de 30 metros, elaborados a partir de imágenes Landsat.

La estimación de la deforestación se realizó mediante una implementación en Python dentro del entorno Jupyter Lab, utilizando el paquete geemap como interfaz con GEE. Se adoptó un enfoque píxel a píxel, siguiendo la metodología descrita por Quintanilla et al. (2023), que define la deforestación como la conversión de áreas clasificadas como bosque en un año base hacia coberturas antrópicas en los años posteriores. En este estudio, el año base fue 2014, lo que permitió identificar los procesos de cambio ocurridos entre 2015 y 2024.

Se consideraron como bosques los píxeles clasificados con los códigos 3 (Bosque), 4 (Bosque Abierto) y 6 (Bosque Inundable). La deforestación se definió como la conversión de estas coberturas hacia usos antrópicos confirmados, que incluyen las clases 15 (pastura), 18 (agricultura), 21 (mosaico de usos), 24 (infraestructura urbana), 25 (otras coberturas antrópicas no naturales) y 30 (minería). La clase agricultura está compuesta por las subclases 39 (soya) y 72 (otros cultivos). El mosaico de usos representa paisajes agropecuarios mixtos donde se combinan actividades agrícolas y ganaderas en distintas intensidades, con predominio de sistemas de producción a pequeña y mediana escala característicos de las zonas de transición entre áreas naturales y productivas.

El análisis nacional excluyó los departamentos de Oruro y Potosí, donde las coberturas boscosas son mínimas y el fenómeno de deforestación carece de relevancia estadística.

La conversión de ecosistemas naturales no boscosos se estimó siguiendo la misma lógica de detección de cambio, también con año base 2015. En este caso, las clases iniciales correspondieron a formaciones naturales no forestales: 11 (herbazal/arbustal inundable), 12 (herbazal/arbustal), 13 (otra formación natural no forestal) y 66 (matorral). El cálculo de la conversión se realizó únicamente dentro del área cubierta por los biomas Amazónico, Chaqueño, Chiquitano, Pantanal y Tucumano Boliviano.

En ambos casos —deforestación y conversión de ecosistemas naturales no boscosos— no se consideraron procesos de regeneración, sino únicamente fenómenos concluidos de transformación. Esto significa que las cifras reflejan la conversión final y confirmada de un ecosistema natural hacia un uso antrópico. Por ejemplo, si un píxel de bosque perdió su cobertura arbórea en 2018, pero recién se convirtió a uso agropecuario en 2019, el cambio se contabiliza en 2019, cuando la conversión se consolidó.

Capas espaciales de referencia utilizadas en el análisis

Limites administrativos (Municipios y departamentos): provienen de la base actualizada publicada por SDSN Bolivia en su blog Datos para el desarrollo: Una nueva base para el Atlas Municipal de los ODS (Lykke E. Andersen, Sergio Choque y Carla Machicado, 5 de junio de 2025). Disponible en: https://sdsnbolivia.org/datos-para-el-desarrollo-una-nueva-base-para-el-atlas-municipal-de-los-ods/

Biomas: se obtuvieron directamente de la plataforma MapBiomas Bolivia.

Tenencia de la tierra: Se utilizó la capa del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) actualizada hasta 2022. Este conjunto de datos, originalmente disponible en la plataforma SINACAR del INRA, fue puesto nuevamente a disposición pública por Mauricio Foronda en el Internet Archive, como respaldo de los datos originales de GeoBolivia, varios de los cuales ya no se encuentran disponibles en la plataforma actual. Disponible en: https://archive.org/details/geodatosbo_inra_tierras_clasificacion

Áreas Protegidas: Las áreas protegidas nacionales provienen de la base oficial del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), mientras que las capas departamentales y municipales corresponden a versiones institucionales no oficiales, utilizadas por su cobertura amplia y consistencia espacial.

Territorios Indígena Originario Campesinos (TCO/TIOC): Los datos provienen de shapefiles procesados y facilitados por SDSN Bolivia en 2023.

Cita recomendada: Quezada, C., Czaplicki, S., & Gottret, S. (2025) Radiografía al 2024 de la deforestación y conversión de ecosistemas no boscosos en Bolivia Revista Nómadas / IISEC-UCB.

***

Autores

-

Carlos Quezada Lambertin

Investigador del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana, y estudiante de doctorado en la Universidad de Gante (Bélgica). Su investigación se centra en manejo de humedales altoandinos, producción agrícola sostenible, gobernanza forestal, degradación de tierras e impactos socioambientales. Ha desarrollado estudios en diversos ecosistemas de Bolivia, integrando modelación agrícola-ambiental, análisis geoespacial y metodologías participativas. Su trabajo busca comprender y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos frente a presiones ambientales y transformaciones territoriales.

-

Stasiek Czaplicki

Economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales, con más de 10 años de experiencia. Investigador y activista boliviano enfocado en deforestación y en investigación corporativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y think tanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Actualmente forma parte del equipo de Revista Nómadas donde además de realizar investigaciones periodísticas, ejerce como gerente de proyectos y asesor técnico. Stasiek Czaplicki, junto a Iván Paredes, ha sido galardonado con el Premio al Periodismo de Investigación Franz Tamayo 2024 por el reportaje Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo, en el que abordó la alarmante pérdida de bosques en Bolivia durante el 2023.

-

Stephanie Gottret

Ingeniera Ambiental de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" (UCB), destacada por su excelencia académica. Entusiasta por la investigación científica y comprometida con la divulgación científica, explora las huellas del cambio climático y transformación de tipos de uso de suelo a través de la teledetección y la investigación aplicada. Durante su formación, fue presidente de la Sociedad Científica Estudiantil de Ingeniería Ambiental y asistente de investigación en el Centro de Investigación en Agua, Energía y Sostenibilidad (CINAES-UCB), trabajando en proyectos en colaboración con la Universidad de North Carolina (Estados Unidos). Actualmente es Investigadora Junior en el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC-UCB) y forma parte del equipo de Revista Nómadas, enfocando su trabajo en el análisis socioambiental y la construcción de conocimiento para un futuro más resiliente.