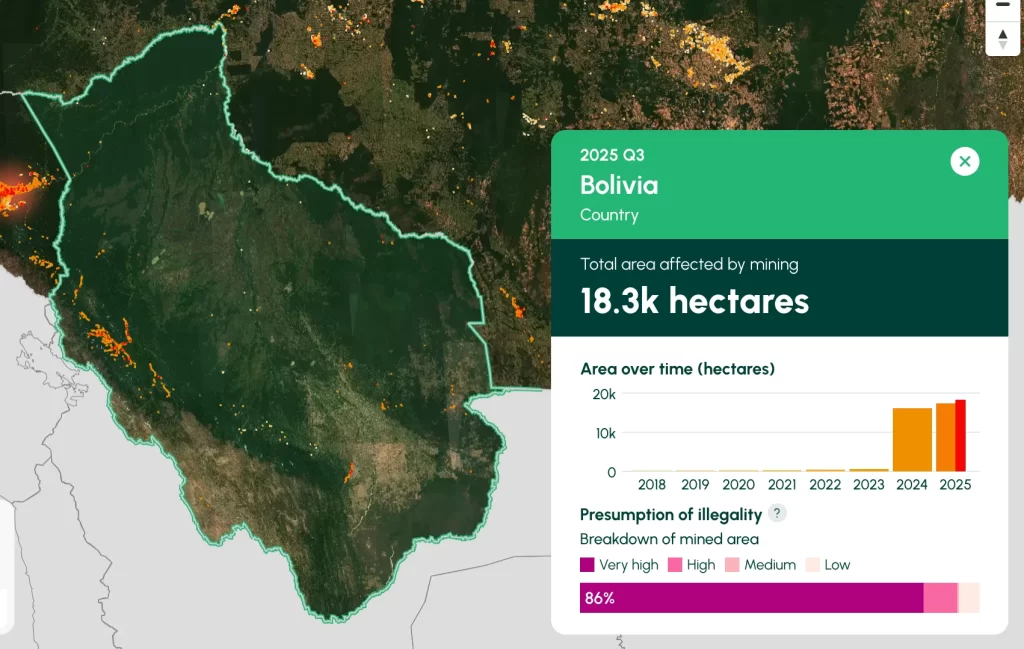

Las áreas afectadas por minería aurífera en Bolivia crecieron un 13,7% entre enero y octubre de 2025, con un total de 2.194 hectáreas adicionales, según datos de la plataforma Amazon Mining Watch, desarrollada por Amazon Conservation Association, el Pulitzer Center Rainforest Investigation Network y Earth Genome.

Este crecimiento se da en un contexto de recesión económica, escasez generalizada de combustibles y una inflación anual superior al 20%, lo que demuestra que la minería aurífera mantiene su ritmo de expansión pese a las condiciones adversas que podrían suscitarse.

A nivel regional, el panorama también es preocupante. En toda la cuenca amazónica, que abarca nueve países, las áreas impactadas por la minería aurífera aumentaron en 37.109 hectáreas en los primeros diez meses del año, lo que representa un incremento del 7,7% respecto al año anterior.

En el caso boliviano, el 2024 ya había sido un año atípico, con alrededor de 15.500 hectáreas nuevas afectadas por esta actividad, una cifra que contrasta fuertemente con las apenas 600 hectáreas acumuladas entre 2018 y 2023.

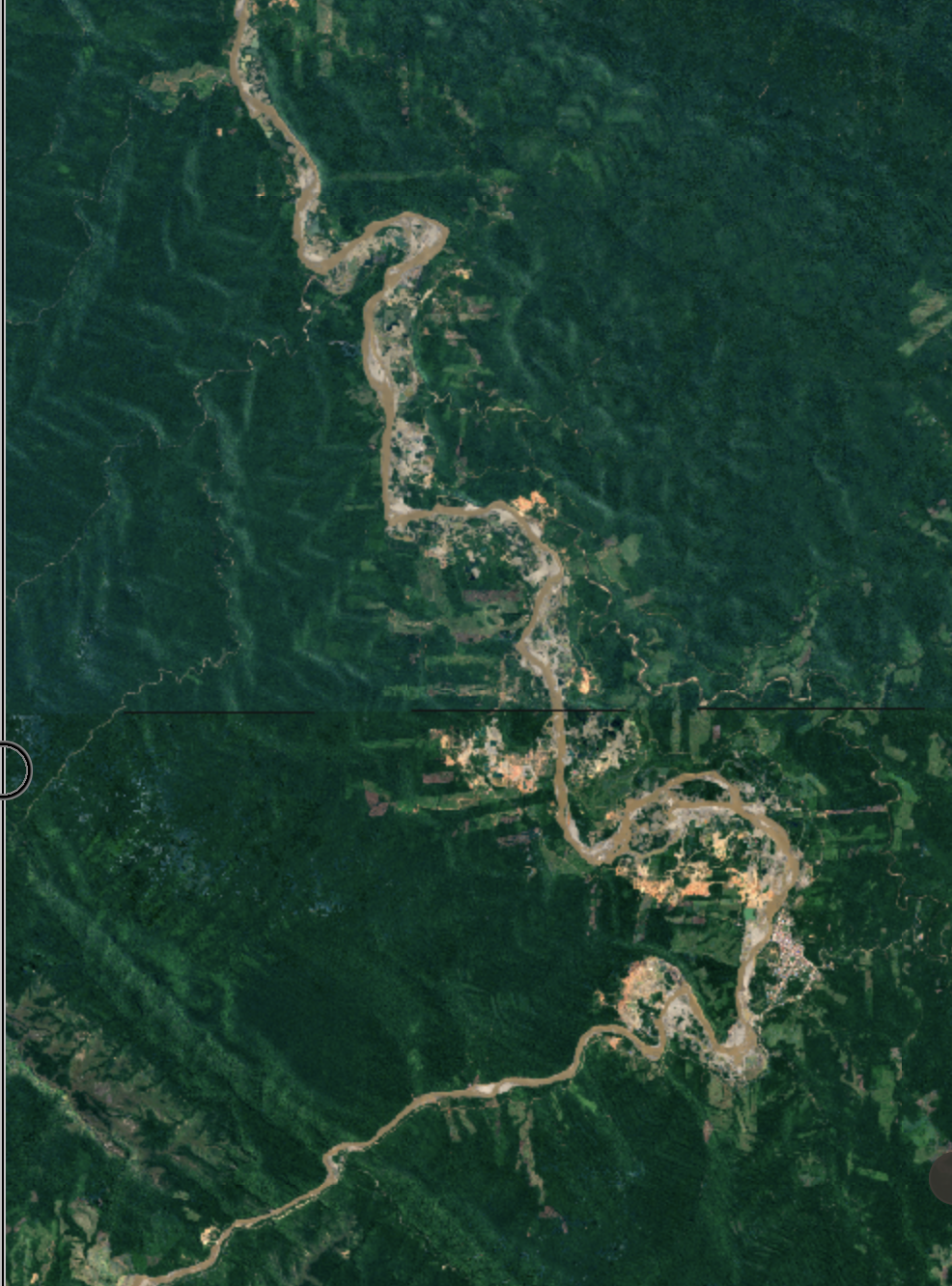

A continuación podrán apreciar áreas riberañas cercanas a Incahuara y las zonas afectadas por minería aurífera entre el periodo 2021 y el 2025. Aunque el avance de la minería aurífera puede parecer acotado en términos de superficie, su impacto es profundamente destructivo debido al tipo de depósitos que se explotan. Estas operaciones se centran en sedimentos aluviales ricos en oro ubicados en las riberas y lechos de ríos amazónicos. Para extraer el metal, se remueven grandes volúmenes de tierra y roca con maquinaria pesada, desviando cauces naturales, formando pozas y erosionando márgenes fluviales. Esta modalidad de extracción transforma radicalmente los ecosistemas ribereños, incluso si el área total afectada no es extensa en el mapa.

Comparador Antes / Después

Este auge coincide con un contexto de precios internacionales del oro en constante ascenso. En 2023, el precio pasó de 1.800 a más de 2.000 dólares por onza. En 2024, se disparó hasta alcanzar los 2.600 dólares, y en lo que va de 2025 ya ha superado los 4.000 dólares por onza. Según el investigador especialista en temática minera Alfredo Zaconeta del CEDLA, “la sostenida escalada de precios en el precio del oro motivaron un mayor crecimiento de operaciones de oro en los últimos 5 años; la mayor expansión se dio en la amazonia norte del país, sin embargo, este crecimiento de actividades auríferas (legales e ilegales) se han dado en todo el país, en los nueve departamentos se desarrolla actividad minera aurífera”.

A pesar del desabastecimiento de diésel que afecta al país, la minería aurífera ha mantenido su expansión. Como señala un reportaje de la Revista La Brava, esta actividad, principalmente concentrada en el norte de La Paz y los ríos amazónicos de Beni y Pando, es altamente dependiente de maquinaria pesada que funciona con diésel, pero dispone de sus propios mecanismos de abastecimiento informal y desvío de combustible.

En el caso del Madidi, por ejemplo, se han sumado 860 hectáreas tan solo desde 2024 hasta la fecha. Desde la región, Ruth Alipaz, dirigente de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), confirma que “para el sector minero no hubo falta de diesel en esa parte del Madidi. Porque las estaciones de servicios tienen sus negocios con los mineros y controlan la cantidad y tiempo de venta a la población, y cierran como a las 10am. Y para los mineros les reservan y a partir de las 10 les empiezan a vender a los mineros en volquetas con turriles, porque los mineros pagan altos precios y hacen subir los precios, pero además ellos se proveen con sus propias sisternas, que serían desvíos de combustibles o simplemente que tienen el cupo asignado de combustible”.

Zaconeta coincide: “Si bien el diésel escaseó, estas operaciones mineras lograron abastecerse desde el mercado negro, pagando incluso hasta Bs.18 el litro, esto debido a que la actual cotización en un promedio de $US 4400 la OT o el gramo en Bolivia a Bs.1400 permite cubrir este costo”.

Paradójicamente, esta expansión no se refleja en las cifras oficiales. Como advierte Zaconeta, “el 2022 la producción alcanzó un récord histórico que llegó 53,3 T, el 2023 cayó a 46,6 T y el pasado año disminuyó a 21,4 T, producción inferior incluso a la que se registró durante la pandemia del COVID19 en 2020, cuando la producción nacional de oro alcanzó a 23,2 T”.

Así, los datos de Amazon Mining Watch muestran que Bolivia sigue sumando superficie afectada por minería aurífera incluso en medio de una crisis energética y económica aguda. Este fenómeno vuelve a poner en evidencia el alto nivel de rentabilidad, y al mismo tiempo, la opacidad, de un modelo extractivo que continúa expandiéndose con impactos socioambientales aún poco regulados.

En particular, el fenómeno se concentra en el departamento de La Paz, que concentra el 85 % de las áreas afectadas por minería aurífera, seguido por Santa Cruz con el 11,3 %, según datos de Amazon Mining Watch. En La Paz, municipios con intensa actividad minera como Tipuani, Guanay, Teoponte y Mapiri enfrentan de forma reiterada, incluido este año, severas inundaciones, que podrían estar siendo provocadas o agravadas por la alteración de los cauces de los ríos debido a esta actividad extractiva.

En Tipuani, por ejemplo, más de 120 familias perdieron sus viviendas tras la crecida del río en octubre, y otras 400 resultaron damnificadas. En Guanay, el ingreso de cooperativas auríferas a zonas urbanas ha detonado conflictos legales y crecientes temores por el futuro de barrios enteros. En todos estos casos, la falta de control estatal alimenta un riesgo creciente de desplazamientos forzados y colapso territorial.

A esto se suma otro dato alarmante: las exportaciones legales de oro han caído drásticamente desde 2023. Mientras ese año se reportaron exportaciones por más de 2.400 millones de dólares, en 2024 la cifra descendió a 686 millones y, en los primeros nueve meses de 2025, apenas alcanzó los 615 millones. “La aplicación de la Ley del Oro y la escasez de dólares en el mercado nacional son factores que derivaron en un contrabando del oro producido en Bolivia, que salió del país”, explica Zaconeta, quien también advierte que “hasta este oro peruano de contrabando dejó de ingresar al país y presumiblemente este contrabando de oro peruano y boliviano tendría como destino Ecuador”.

Según un estudio publicado por Oxfam Bolivia el año pasado, esta caída no responde a una disminución de la producción, sino a un crecimiento del contrabando, que hoy absorbe la mayor parte del oro extraído en el país.

El impacto sobre la recaudación fiscal es significativo. Zaconeta señala que “el aporte que deja actualmente la explotación de oro es ínfimo a consecuencia que la explotación nacional de oro está bajo dominio del sector cooperativo en 99,5%, lo que deriva que el oro no pague impuestos de IUE, IVA o IT”. Solo se paga regalía minera (RM), pero esta es baja y tiene descuentos legales: “el artículo 227 de la Ley 535 dispone que en las ventas de minerales y metales en el mercado interno se aplicará el 60% de las alícuotas establecidas procedentemente”.

El resultado: “el año 2022 el valor de producción por las 53,3T alcanzó a $US 3.073 millones y apenas dejó por concepto de RM $US 63,2 millones; el año 2024 el valor de producción por 21,4T alcanzó $US 1.620 millones, pero apenas dejó RM por un valor de $US 38 millones”. Además, esa recaudación “se distribuye solamente entre Gobernaciones y Municipios, no llega a las arcas del Gobierno central, ni tampoco a las comunidades donde es explotado el oro”.

A este escenario de expansión extractiva y evasión fiscal se suma una dimensión menos visible pero clave, el trasfondo social de la minería informal. Como analiza Juan Pablo Neri Pereyra en su ensayo El reverso de la crisis: lucha de clases, patrón económico persistente y el destino de los subalternos, recientemente publicado en Enclave Salvaje, en este contexto de crisis económica, precarización laboral y repliegue del Estado, el auge de la minería aurífera no puede entenderse únicamente como un fenómeno impulsado por el alza del precio del oro.

Como plantea el investigador Juan Pablo Neri Pereyra, lo que se vive es una reconfiguración estructural de las condiciones de vida de las clases subalternas: el retorno masivo a la minería informal responde a un patrón económico que expulsa cada vez más sectores hacia actividades extractivas de sobrevivencia, en territorios periféricos y sin garantías. Este patrón, advierte, no es nuevo, sino que reproduce lógicas de los años 80, cuando la crisis empujó a miles hacia regiones como Tipuani y Guanay. Hoy, ese movimiento reaparece con más intensidad, no solo por la pobreza, sino por la falta de alternativas reales ante el colapso de la economía agraria y la informalidad urbana.

Desde las organizaciones indígenas, el diagnóstico es aún más preocupante. “Ni siquiera en la escala grande porque el gobierno no tiene control ni en la cantidad de extracción ni en las ventas de oro, por tanto es más para el privado el beneficio que para el país. Y es como hemos advertido además desde la CONTIOCAP cuando salió la Ley del Oro, que solo iba incentivar más la minería pero que el gobierno no tendría control sobre lo que se vaya a saquear. Porque lo que hay es saqueo del oro”.

El impacto de esta tendencia es significativo. En 2023, el oro representaba más del 20% del total de exportaciones nacionales. Hoy, pese a los precios históricos récord que superan los 4.000 dólares por onza, su peso ha caído a solo el 10% del total exportado.

En palabras de Alipaz, “las actividades mineras sí se han incrementado por el factor subida de precios del oro, porque por efecto a mayor precio del oro mayor el interés de la gente de querer trabajar en la minería. Pero lo llamativo es que tampoco se ve una mejoría de sus economías, que seguramente da para cubrir las necesidades, pero no mejora sustancialmente la economía, porque de hecho trabajan endeudados por insumos alimenticios y equipos, etc.”

En otras palabras, Bolivia está perdiendo el control sobre uno de sus recursos más valiosos. Y mientras la minería aurífera avanza sobre territorios y ríos amazónicos, el Estado no solo pierde capacidad de fiscalización, sino también una parte sustancial de sus ingresos. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas ven agravarse una crisis múltiple de salud, medioambiente y derechos.

A continuación podrán apreciar el área de Incahuara y las zonas afectadas por minería aurífera entre el periodo 2021 y el 2025.

A continuación podrán apreciar áreas riberañas dentro del Madidi y las zonas afectadas por minería aurífera entre el periodo 2021 y el 2025.

Comparador Antes / Después

“El saqueo del oro, ha envenenado y sigue envenenando a pueblos indígenas con el mercurio que usa la minería aluvial de oro en la Amazonía, pero ese no es el único problema de la minería. Porque no solo la minería ilegal contamina sino también la legal, porque no cumplen con normas medioambientales, que la minería que está contaminando no es de pequeña escala si no de gran escala económica así como sus impactos sociales, ambientales, y que el agua y alimentos que la minería está envenenando, es un problema de salud pública, porque está matando a la gente de manera consciente y eso debe ser tipificado como delito”.

Finalmente, Alipaz lanza un mensaje a las nuevas autoridades: “Bolivia debe empezar a honrar los convenios internacionales no en discurso sino en acciones concretas como ha prometido este nuevo gobierno de Rodrigo Paz. Y por último decirle al gobierno que ante semejantes amenazas debe restituir el MMAyA y poner un ministro que haga respetar las APs”.

***

Sobre el autor

-

Stasiek Czaplicki

Economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales, con más de 10 años de experiencia. Investigador y activista boliviano enfocado en deforestación y en investigación corporativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y think tanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Actualmente forma parte del equipo de Revista Nómadas donde además de realizar investigaciones periodísticas, ejerce como gerente de proyectos y asesor técnico. Stasiek Czaplicki, junto a Iván Paredes, ha sido galardonado con el Premio al Periodismo de Investigación Franz Tamayo 2024 por el reportaje Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo, en el que abordó la alarmante pérdida de bosques en Bolivia durante el 2023.