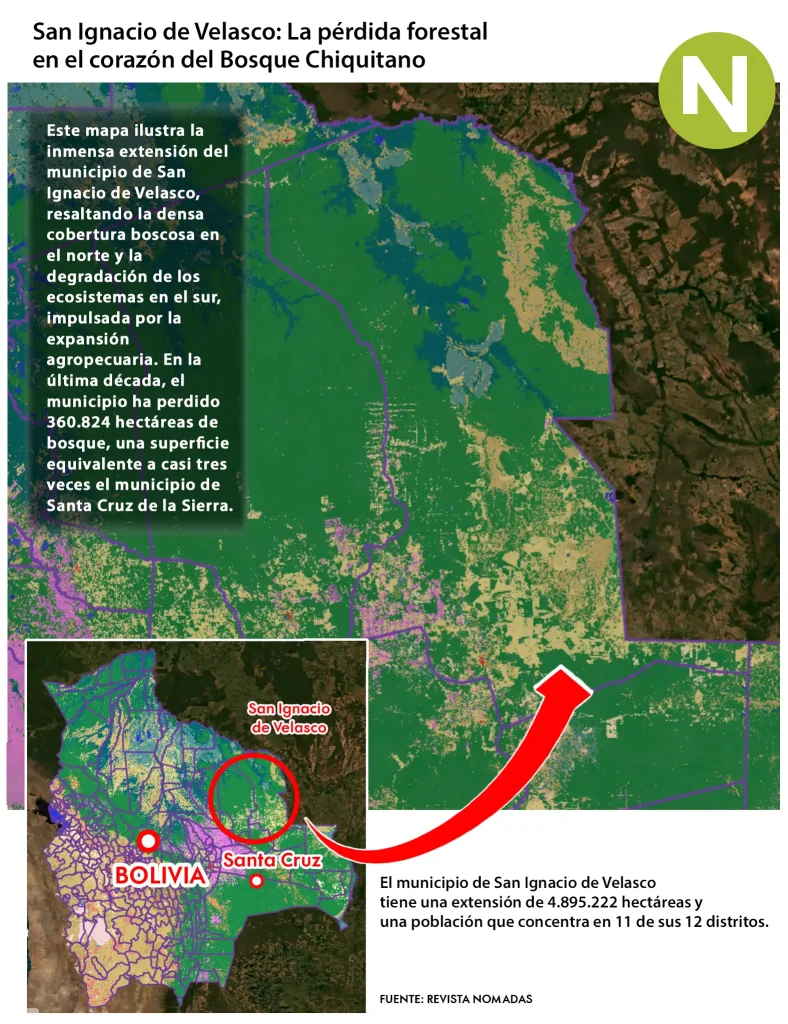

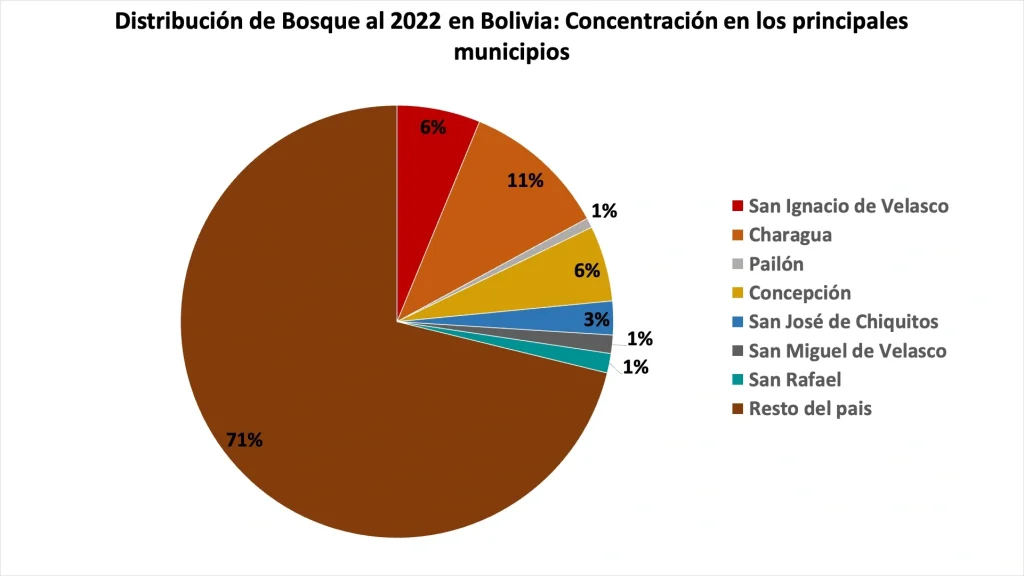

Imaginar el corazón de la deforestación en Bolivia es conjurar la imagen de San Ignacio de Velasco, un municipio lleno de contrastes y paradojas. Este rincón del oriente boliviano, majestuoso en su vastedad ecosistémica, alberga más de 3,4 millones de hectáreas de bosque, lo que representa el 6,2% de los bosques del país- una extensión comparable a todo el departamento de Tarija.

San Ignacio resguarda casi un millón de hectáreas más de bosque que departamentos enteros como Sucre, Cochabamba o Tarija, cuya cobertura forestal ronda los 2,5 millones de hectáreas. A ello se suman cerca de 773 000 hectáreas de ecosistemas no boscosos, principalmente herbazales naturales, una superficie equivalente al doble del lado boliviano del lago Titicaca. En toda Bolivia, solo Charagua, el municipio más vasto del país, lo supera en extensión de ecosistemas, tanto boscosos como no boscosos.

Sus suntuosos bosques chiquitanos no solo albergan una biodiversidad excepcional, sino que también alimentan los ríos voladores, esas corrientes invisibles de humedad esenciales para la Amazonía y el continente. De ellos dependen las lluvias que sostienen la agricultura y la ganadería y mantienen en vida los ecosistemas terrestres y ríos. Son también el hogar de un pueblo cuya historia remonta a las reducciones jesuíticas y de más de 100 comunidades indígenas y campesinas que entre otros habitan la TCO Bajo Paragua, un territorio vasto y remoto. En esa región del país también se encuentra el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, creado en 1979 y elevado al rango de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000.

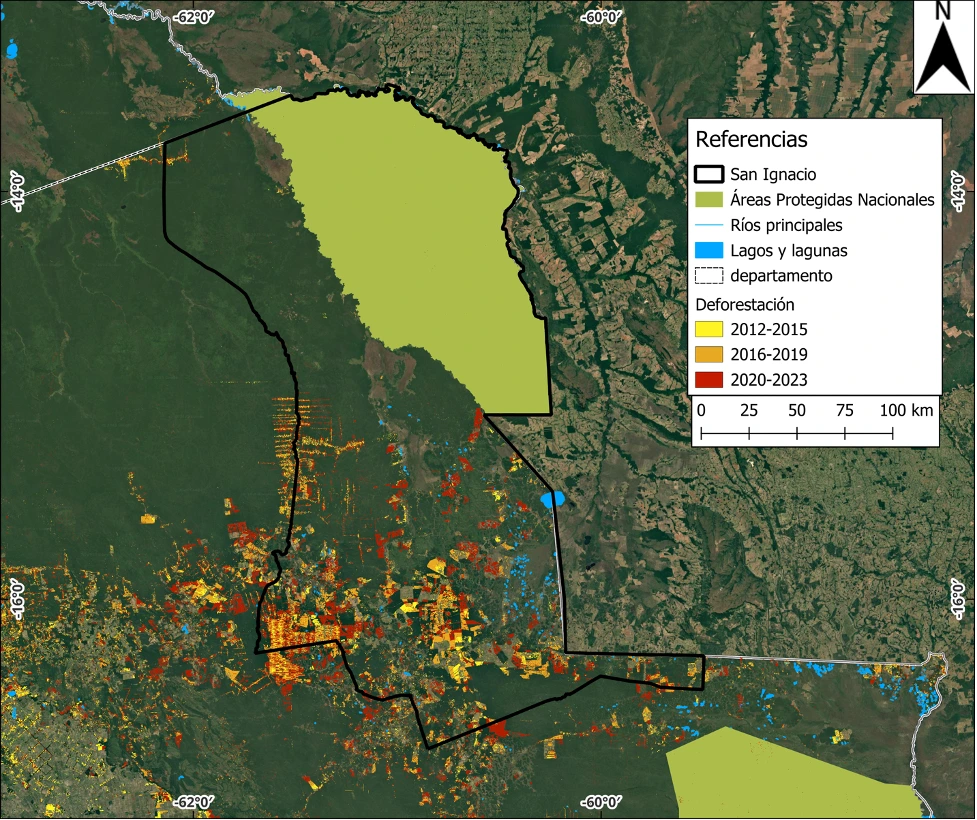

Fuente: elaboración propia en base a mapas de Mapbiomas Bolivia 2025

San Ignacio de Velasco es mucho más que un escenario de riqueza natural o el hogar de comunidades rurales. Es un territorio donde aún persiste la posibilidad de forjar alternativas a un modelo agropecuario que avanza con una lógica de expansión implacable, despojando comunidades y arrasando bosques y ecosistemas.

En este vasto municipio, principalmente en las comunidades de la TCO Bajo Paragua y otras comunidades indígenas de San Ignacio de Velasco, habitan aproximadamente 40 familias Guarasu’we, unos de los últimos grupos de este pueblo que aún perviven en el país. Como muchos otros pueblos indígenas, han sido víctimas de procesos históricos de colonización, desplazamiento y despojo territorial, una herida abierta sobre la cual el Estado boliviano carga una deuda histórica. En la actualidad con escaso apoyo estatal, intentan llevar adelante una revitalización lingüística que tiene pocas o nulas probabilidades de éxito. Su lengua, hablada únicamente por algunos adultos mayores, se encuentra en un estado crítico de extinción. La transmisión intergeneracional es casi inexistente debido a la falta de hablantes activos y al impacto de dinámicas sociales que han erosionado su uso cotidiano.

A pesar de ello, estos últimos hablantes continúan transmitiendo conocimientos y relatos orales guarasu’wes, en un esfuerzo por preservar su herencia cultural. Sin embargo, el avance del terricidio, que pone en riesgo no solo su lengua, sino la supervivencia misma de su pueblo pese a ser uno de los 36 pueblos indígenas originarios reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia.

A esto se suma que, en la comunidad indígena Chiquitana Guarasug’wé del Porvenir, una iniciativa comunitaria empresarial basada en productos forestales no maderables ha logrado un notable éxito. Aquel pone en entredicho la hegemonía del modelo de expansión predominante en la región, principalmente el ganadero. Sin caer en idealizaciones románticas, existen pocos casos tan exitosos socio-ecológicamente de aprovechamiento sostenible de asaí en la Chiquitania que como San Ignacio de Velasco vive un contexto de progresiva degradación de las condiciones de vida en el área rural y emigración económica.

Apenas catorce años después de su primera cosecha, su crecimiento ha sido sostenido y ha alcanzado dimensiones envidiables. Para 2021, lograron una producción de más de 140 toneladas de pulpa de asaí, de las cuales el 90 % se destinó a la exportación a la Unión Europea. Durante la zafra, generan empleo directo para 82 personas y han alcanzado ingresos superiores a 1,5 millones de bolivianos, lo que ha permitido revertir la emigración y hacer que la comunidad crezca de 80 a 140 familias. No obstante, aún persiste una marcada brecha de ingresos entre mujeres y hombres que sigue sin resolverse. Actualmente, cuentan con su propio sistema de energía solar, que les proporciona por fin electricidad las 24 horas, y con acceso a internet. Aunque aún carezcan de servicios básicos de calidad, como el de atención pública en salud, representan un cambio sustancial en su calidad de vida. Sin embargo, el 2024 les ha impuesto un desafío crítico: los incendios han afectado una parte de las 39.388 hectáreas de su plan de manejo para el aprovechamiento sostenible del asaí, poniendo en riesgo un modelo de ingresos que les permite habitar el bosque sin destruirlo.

Frente a los constantes episodios de incendios, y continuo avance de la frontera agroindustrial y ganadera e incluso llegada de colonos, la situación es cada vez más desoladora para esas poblaciones que como el Porvenir buscan una vida digna sin destruir el bosque.

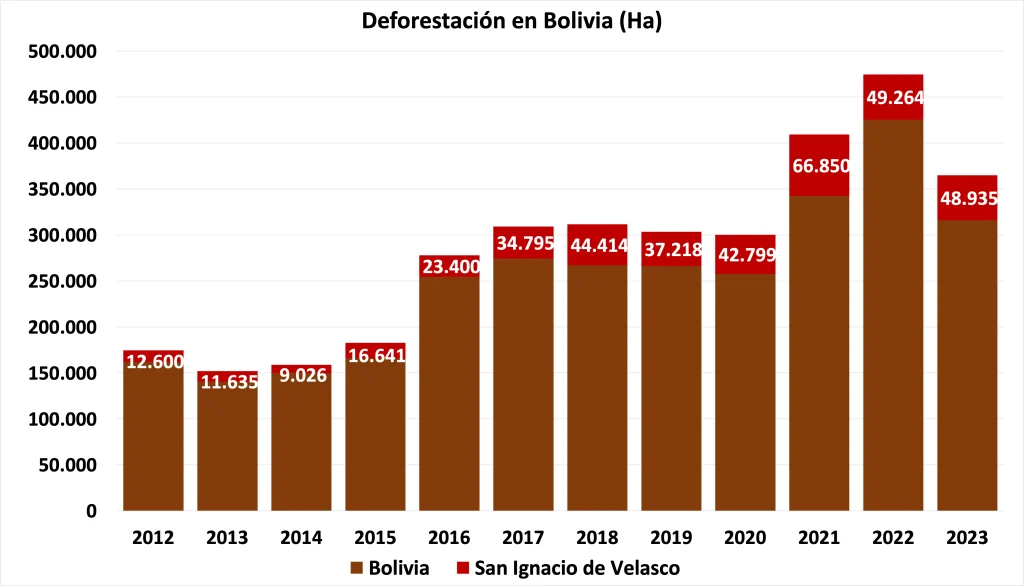

El ciclo de la deforestación moderna en Bolivia se gestó a finales de los años 80, cuando la agroindustria soyera y la ganadería comenzaron su expansión sobre los bosques del Norte Integrado cruceño. Pero fue a partir de 2016 que la expansión agropecuaria entró en una nueva fase, acelerándose hasta alcanzar niveles sin precedentes. La deforestación anual saltó de 150.000 a casi 250.000 hectáreas, marcando el inicio de un asalto despiadado contra los ecosistemas. Luego, el cataclismo: en 2021,2022 y 2023, los récords históricos se pulverizaron con 342.296, 425.383 y 316.100 hectáreas arrasadas, es decir, 108, 134 y 100 m2por segundo, cada segundo, durante un año entero. Aunque son las últimas estimaciones disponibles públicamente, la realidad del 2024 vislumbra algo aún más sombrío: la destrucción no solo continuó, sino que se intensificó. En este panorama distópico, San Ignacio de Velasco ha emergido como el epicentro de la deforestación en Bolivia.

Desmonte e incendios: San Ignacio de Velasco al borde del colapso ecosistémico.

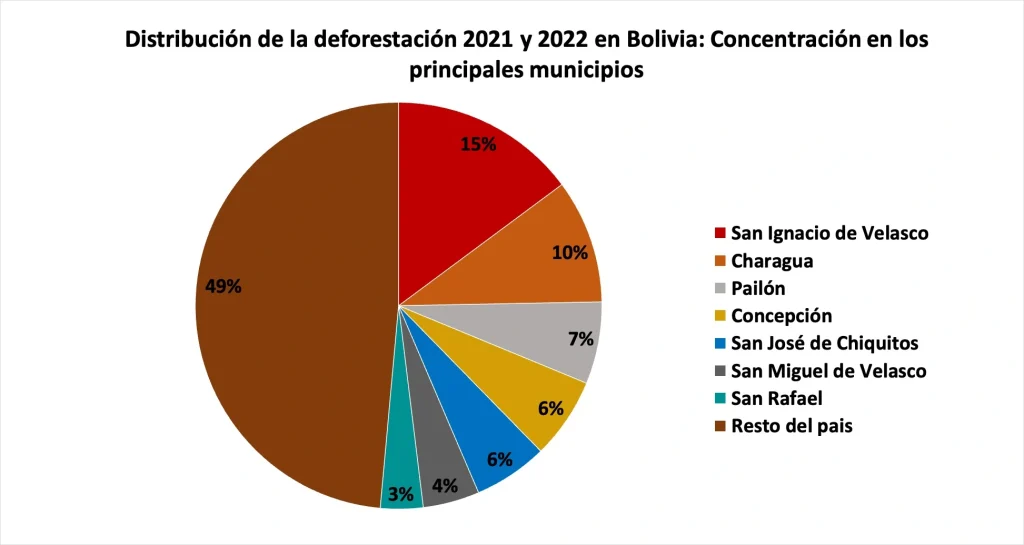

Desde 2006, San Ignacio de Velasco ha pasado de ser un actor secundario en la devastación forestal a ocupar un lugar protagónico en esta tragedia ecológica. De ocupar el décimo puesto municipal en superficie deforestada, ascendió rápidamente hasta consolidarse entre los cinco municipios más afectados, junto a San José de Chiquitos, Pailón, Charagua y San Julián. Pero fue a partir de 2017 cuando se convirtió en el epicentro absoluto del desmonte forestal, superando año tras año al resto del país y afianzándose como el municipio con la mayor pérdida de bosques en Bolivia. Entre 2021 y 2023, San Ignacio vio desmontarse 165.049 hectáreas[1] de su bosque, un asombroso 15,22 % de la deforestación total del país en ese período. En otras palabras, aunque concentra una porción de la deforestación que es más del doble de su peso forestal, un desequilibrio elocuente.

Es cierto que hay municipios más pequeños con tasas de deforestación aún más alarmantes en términos relativos, pero entre los 29 municipios más extensos y boscosos del país —que en conjunto resguardan el 54 % de los bosques de Bolivia— ninguno sufre un proceso de destrucción más acelerado que San Ignacio de Velasco. Siete municipios[2] cruceños concentran el 51,4 % de la deforestación nacional, pese a albergar solo el 28,9 % de los bosques del país, y San Ignacio encabeza esta lista trágica. Este fenómeno ya no se limita a la pérdida de bosque seguida por un cambio de uso de suelo: la destrucción avanza de manera implacable hacia ecosistemas no boscosos. En 2023, se registró la pérdida[3] de 48.867 hectáreas de bosque y 12.960 hectáreas de otros ecosistemas en San Ignacio de Velasco.

En 2024, los incendios alcanzaron proporciones catastróficas. Según la Fundación Tierra, San Ignacio fue el segundo municipio más afectado del país, con más de 1,4 millones de hectáreas arrasadas por el fuego, lo que representa el 14,5% del área afectada a nivel nacional. En este rincón de la Chiquitania, la devastación no solo es descomunal en magnitud, sino que avanza en un silencio preocupante. Pese a su impacto colosal, la crisis ecológica que aquí se gesta sigue sin ocupar el lugar que merece en el debate público ni recibir la urgente atención que exige la magnitud del desastre.

La crisis trasciende la devastación de los ecosistemas por incendios o el avance del desmonte. El acceso al agua no solo está en riesgo, sino que ya no puede garantizarse. La deforestación y la degradación de los ecosistemas por el fuego han exacerbado la sequía en un contexto de profundo cambio climático. Aquello desde luego pone también en riesgo la producción agropecuaria de la región así como la salud pública y bien estar de la población.

Desde 1985 hasta la actualidad, la superficie de lagunas, ríos y otros cuerpos de agua en el municipio se ha reducido en un 71,5 %, una cifra alarmante. A su vez, desde 2019, no ha habido un solo año en que la sequía no haya golpeado con severidad la región. En 2021, la crisis hídrica alcanzó su punto más crítico: la sequía crónica secó por completo la represa del Guapomó, cuyos niveles descendían año tras año, dejando a 30.000 personas sin acceso al agua.

En los últimos seis años, el gobierno municipal de San Ignacio de Velasco se ha declarado en desastre por sequía al menos en cinco ocasiones[4]. Esto evidencia que sus reservas hídricas han están peligrosamente bajas en repetidas ocasiones sin contar con los recursos suficientes para enfrentar la situación. Con cada declaratoria, buscan que instancias superiores, tanto departamentales como nacionales, intervengan con medidas urgentes. Estas acciones incluyen el racionamiento del agua, con excepción del consumo humano y animal, así como para la atención de incendios.

Lo más preocupante es que estas restricciones se activan entre julio y agosto, mucho antes de que los incendios alcancen su máxima intensidad en septiembre y octubre. Para entonces, cuando se requieren enormes volúmenes de agua para combatir el fuego, las reservas ya están al límite, lo que dificulta aún más esta labor y reduce drásticamente sus posibilidades de éxito.

Además, los incendios, que se han vuelto recurrentes en la región, obligaron en 2023 y 2024 a suspender las clases escolares. Sin embargo, ello no significa que la salud de niños y niñas haya sido protegida del todo dado que el aire contaminado está desde luego presente en los hogares. El humo no solo interrumpe su educación, sino que también deja una huella profunda en sus cuerpos y espíritus, afectando su bienestar físico y emocional. La población local ha pedido en varias oportunidades a las autoridades municipales, departamentales y nacionales de actuar de forma efectiva para frenar sin que de algún resultado.

La diputada de San Ignacio de Velasco, María Renee Álvarez, enfatizó que conoce, por un estudio de Fundación Natura Bolivia, que en los últimos tres años se perdieron 850 mil hectáreas en la Chiquitania.

“Para esa gran cantidad de hectáreas la expansión de la frontera agrícola no puede ser la única causante de la deforestación en nuestra Chiquitania, como pretende hacer ver el Gobierno y algunas ONGs. Esa es solo una parte del problema. Acá tiene mucho que ver el tráfico de tierras, fomentado por el propio Gobierno y sus organizaciones sociales, en un círculo de avasallamiento, toma de tierras, saneamiento ilegal, desmontes y venta de terrenos”, señaló y enfatizó que “esos terrenos muchas veces tomados por estos sindicatos de interculturales, luego son vendidos a agroempresarios y a extranjeros, como las colonias menonitas, que, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, son causantes de un tercio de la deforestación en Santa Cruz”.

Otro factor para la deforestación en San Ignacio de Velasco —según la diputada Álvarez, es la incapacidad de las autoridades subnacionales para poder controlar y cortar el negocio de los avasalladores. “Por ejemplo, el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá es muy apetecida por sus 983.006 hectáreas, y pese a tener leyes que protegen la región, acá es donde más grupos de avasalladores ingresan cada año, provocando los incendios forestales para “chaquear” la tierra”.

Desde octubre de 2023, la diputada dijo que espera que el alcalde Ruddy Dorado cumpla con la Acción de Cumplimiento que dictó la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, “pero hasta ahora no actúa y seguro veremos más asentamientos ilegales como pasó poco antes del Censo con casetas en pleno bosque seco que, además, fueron censadas por el INE”.

Revista Nómadas solicitó al alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Durado, una entrevista para tener su contraparte para este reportaje. Se le escribió a su número de WhatsApp, pero no respondió. La autoridad municipal habló con Nómadas en octubre del 2022 y esa ocasión dijo “que lo que quiere es hacer las cosas de una forma amigable con los avasalladores, porque no tiene la fuerza para sacarlos del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá”.

Además de los desmontes, la Chiquitania ha sido afectada por los incendios forestales y el Bajo Paraguá ha sido uno de los lugares donde el fuego ha lastimado enormemente. Esto lo sabe Rolvis Pérez, uno de los líderes de la planta despulpadora de asaí que tiene sus instalaciones en la comunidad de Porvenir: “Estamos en la etapa final de la evaluación del impacto de los incendios en las áreas de manejo silvestre del asaí”, dijo a Revista Nómadas, adelantando que el impacto en la naturaleza ha sido considerable.

Desde el estómago del desastre

El sol apenas logra filtrarse entre un cielo opaco, cubierto por una capa de polvo y ceniza que flota sobre lo que alguna vez fue un bosque vibrante en San Ignacio de Velasco. Donde antes los árboles se alzaban como abuelos protectores, ahora son apenas un paisaje desolado, una llanura sin pájaros cantones. La deforestación galopante ha barrido con todo: las aves, que llenaban el aire con sus trinos al amanecer, han desaparecido, dejando un silencio inquietante que pesa como una sentencia. Ni un mono aullador, ni el correteo de un tatú, ni el zumbido de insectos que alguna vez fueron la orquesta de esta selva. La vida se ha esfumado, y en su lugar solo queda un eco vacío, un terreno estéril que huele a diésel y a codicia. Las comunidades cercanas, como las de la TCO Bajo Paragua, miran con impotencia cómo su hogar se convierte en un desierto sin fin, un cementerio de troncos que no ofrece sombra ni esperanza.

Más allá, tras los incendios de 2024, el escenario cambia pero no mejora. El fuego ha devorado la tierra hasta dejarla negra, un mar de cenizas que se extiende hasta donde alcanza la vista. Los árboles, o lo que queda de ellos, son tristes esqueletos retorcidos, sus ramas desnudas apuntando al cielo en un grito mudo de auxilio. El aire está cargado de un olor de angustia que quema la garganta. Los ríos voladores, esas arterias de humedad que sostenían la vida, se han debilitado; el agua escasea, y las lagunas que antes reflejaban el verde del bosque ahora son charcos turbios o simples manchas secas en el suelo. Los habitantes de varias comunidades, que dependían del asaí, del copaibo, por ejemplo, caminan entre los restos de su plan de manejo, contando las hectáreas quemadas como quien cuenta las bajas tras una guerra.

Retrocediendo en el tiempo, el bosque deforestado cuenta otra historia de traición. Hace apenas unas décadas, este lugar era un santuario de biodiversidad, un refugio donde los Guarasu’we tejían sus relatos y las comunidades chiquitanas cosechaban los frutos de la tierra sin herirla. Pero la frontera agrícola avanzó como una plaga, con motosierras que rugían día y noche, abriendo paso a la soya y al ganado. Hoy, el suelo, agotado por el monocultivo y la ganadería, no canta ni respira; está mudo, convertido en un páramo donde el viento arrastra polvo en lugar de semillas. Las voces de los ancianos Guarasu’we, que aún intentan susurrar su lengua al borde de la extinción, se pierden en un paisaje que ya no las reconoce, un lugar que ha olvidado su propia alma.

Y luego está el bosque quemado, un testimonio de la furia descontrolada del fuego y la negligencia humana. En septiembre del 2024, cuando los incendios alcanzaron su clímax, el cielo se tiñó de rojo y el humo envolvió a San Ignacio, a Concepción, a San Javier y a la mismísima Santa Cruz de la Sierra (la capital del departamento) como una niebla tóxica. Los niños tosían en sus casas, las escuelas cerraron, y los bomberos voluntarios luchaban con baldes y ramas contra un enemigo que los superaba en fuerza y extensión. Ahora, el suelo sigue caliente en algunos puntos, y las cenizas se arremolinan con cada paso. Aquí no hay renacer, no hay brotes verdes que prometan un mañana; solo hay un vacío que duele a la vista, un recordatorio de lo que se perdió. Entre los restos, Polonia Supepí, de Río Blanco, recoge lo que queda de una palmera de cusi, su rostro surcado por el cansancio y la incertidumbre. El bosque, su sustento, su historia, se ha reducido a esto: un campo de batalla donde la naturaleza mira con ojos de pedido de auxilio, y el futuro pende de un hilo tan frágil como el humo que aún flota en el aire.

Frente a toda esta ofensiva de los desmontes e incendios y sus severos impactos socio-ecológicos, la paradoja persiste: San Ignacio alberga solo el 5,6 % del hato ganadero boliviano y apenas el 1,2 % de la superficie agrícola del país. Hoy, los ecosistemas de San Ignacio enfrentan un asedio sin precedentes y su población el inicio de una crisis ecológica frente a la cual están desamparados. La deforestación los cercena a un ritmo vertiginoso, convirtiendo esta región en el escenario de una de las batallas más críticas de nuestra historia reciente.

Ahora bien, dicho esto, ¿qué está sucediendo realmente? ¿de quién es la responsabilidad? Y, lo más importante, ¿cómo podemos, como ciudadanía, ejercer la fiscalización y el control social necesarios para detenerlo y evitar que vuelva a ocurrir?

***

Metodología de análisis de incendios y deforestación

La base de esta investigación fue un análisis técnico riguroso y reproducible de la deforestación en Bolivia, con énfasis en el municipio de San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz. El trabajo se sustentó en los datos de cobertura y uso del suelo proporcionados por la Colección 2.0 de MapBiomas Bolivia, disponibles como assets en la plataforma Google Earth Engine (GEE).

La estimación de la deforestación se realizó mediante una implementación en Python dentro del entorno Jupyter Lab, utilizando el paquete geemap como interfaz con GEE. Se adoptó un enfoque píxel-a-píxel, siguiendo la metodología descrita por Quintanilla et al. (2023), que define la deforestación como la conversión de áreas clasificadas como bosque en el año base (2011) hacia coberturas antrópicas en los años posteriores. Se consideró como bosque a los píxeles clasificados con los códigos 3, 4 o 6 en la leyenda oficial de MapBiomas. Se consideraron como coberturas antrópicas las clases 15 (agricultura), 18 (pastos plantados), 21 (mosaico de usos), 24 (infraestructura urbana), 25 (otras coberturas antrópicas no naturales) y 30 (minería). No se incluyeron procesos de regeneración; por tanto, se trata de un cálculo de deforestación bruta acumulada entre 2012 y 2023.

El análisis de incendios se basó en el dataset de áreas quemadas proporcionado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (2023), elaborado por Armando Rodríguez y disponible a través de la plataforma GEOFAN. Este producto corresponde a un raster que representa la frecuencia acumulada de quemas entre 2001 y 2023, indicando para cada píxel el número de veces que el área fue afectada por incendios en ese período. Para el municipio de San Ignacio de Velasco, los valores de frecuencia observados varían entre 0 y 19 eventos. A partir de esta información, se calculó el número total de píxeles afectados y se elaboró un mapa de frecuencia mediante la clasificación de los valores en rangos discretos: 3, 6, 9, 12 y 15 o más eventos, con el objetivo de representar espacialmente las zonas de mayor recurrencia de incendios en el municipio.

***

[1] Según estimaciones propias de Revista Nómadas.

[2] San Ignacio de Velasco, Pailón, Charagua, Concepción, San José de Chiquitos, San Miguel de Velasco y San Rafael.

[3] En caso de querer entender con mayor profundidad estos términos puedes acceder a nuestra guía didáctica para entender los indicadores de los bosques en Bolivia

[4] Ley Municipal 413/2019, 432/2020, 540/2022, 543/2023, 613/2024

Autores

-

Stasiek Czaplicki

Economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales, con más de 10 años de experiencia. Investigador y activista boliviano enfocado en deforestación y en investigación corporativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y think tanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Actualmente forma parte del equipo de Revista Nómadas donde además de realizar investigaciones periodísticas, ejerce como gerente de proyectos y asesor técnico. Stasiek Czaplicki, junto a Iván Paredes, ha sido galardonado con el Premio al Periodismo de Investigación Franz Tamayo 2024 por el reportaje Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo, en el que abordó la alarmante pérdida de bosques en Bolivia durante el 2023.

-

Carlos Quezada Lambertin

Investigador del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana, y estudiante de doctorado en la Universidad de Gante (Bélgica). Su investigación se centra en manejo de humedales altoandinos, producción agrícola sostenible, gobernanza forestal, degradación de tierras e impactos socioambientales. Ha desarrollado estudios en diversos ecosistemas de Bolivia, integrando modelación agrícola-ambiental, análisis geoespacial y metodologías participativas. Su trabajo busca comprender y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos frente a presiones ambientales y transformaciones territoriales.

-

Roberto Navia

Desde hace más de dos décadas transita por el mundo para intentar elevar a los anónimos del planeta al foco de lo visible. Sus crónicas emblemáticas: Tribus de la inquisición y Los Colmillos de la Mafia le han permitido ganar dos veces el Premio Rey de España (2014 y 2017); Esclavos Made in Bolivia, el premio Ortega y Gasset (2007); el documental Tribus de la Inquisición, la nominación a los Premios Goya (2018), Flechas contra el Asfalto y Los Piratas de la Madera desangran el Amboró, dos veces ganadores del Premio de Conservación Internacional, entre otros galardones nacionales e internacionales. Es docente universitario de postgrado, la cabeza de la Secretaría de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, miembro del Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).