Estoy aquí, en el Valle de Tucabaca, en Roboré, donde el aire aún huele a selva viva, a tierra húmeda, a un milagro que respira desde hace siglos. Este bosque seco chiquitano es un ser vivo que regula el agua, que abraza a la vida silvestre, que sostiene a las comunidades que han aprendido a vivir con él, no contra él. Pero hoy, mientras camino entre sus senderos, siento un nudo en el pecho: este paraíso está siendo devorado, y yo —junto a mi equipo de Revista Nómadas—, como periodistas, somos testigo de su agonía.

Desde hace años, una deforestación implacable avanza como un incendio lento, arrancando pedazos de este edén con una frialdad que nadie puede parar. Y lo peor, es que las motosierras llegan con el respaldo de la legalidad, con permisos sellados y firmados, desprovistos de toda ética ambiental. El caso de Roboré resulta particularmente interesante, considerando que hasta el año 2016 contaba con 704.391 hectáreas de bosque, una superficie equivalente a 5,5 veces la del municipio de Santa Cruz de la Sierra. A partir de ese año —cuando la deforestación comenzó a intensificarse en el municipio— y hasta 2023, se han perdido aproximadamente 29.245 hectáreas, de las cuales un 10,6 % se encuentra dentro del Valle de Tucabaca, un área de valor ecológico incalculable por su singularidad biológica y su rol estratégico en la conservación de ecosistemas.

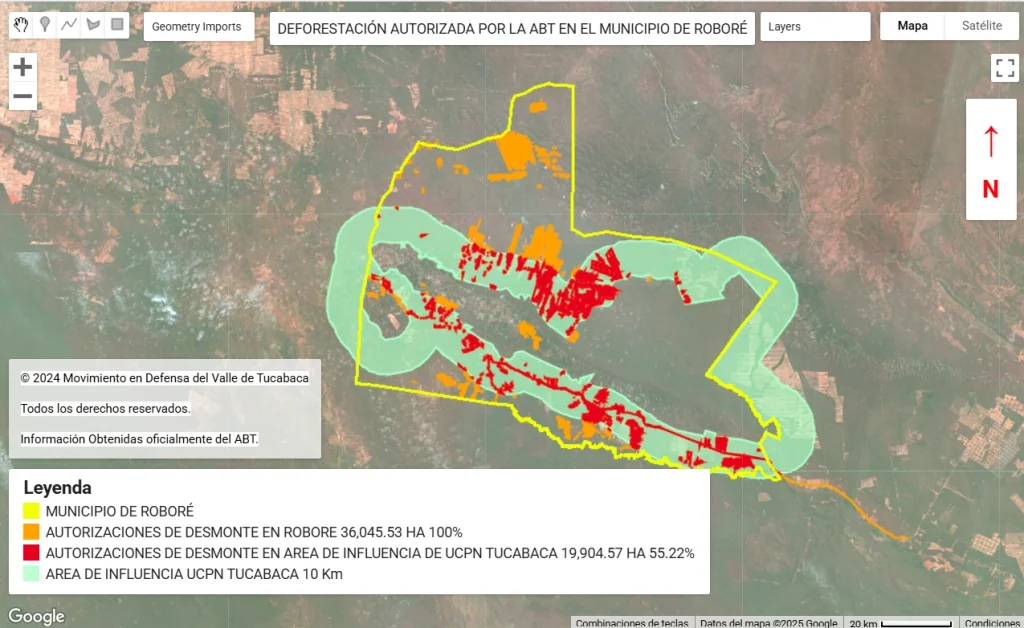

El Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, alza la voz, con papeles en la mano, con documentos que comprueban y confirman lo que está pasando en las entrañas del bosque chiquitano. La preocupación por los desmontes que cercan y penetran el Refugio de Vida Silvestre Tucabaca los llevó a actuar, a exigir documentos, a buscar respuestas. No fue fácil —Eder Santivañez, uno de los líderes del movimiento— Hubo que insistir, escribir cartas que parecían perderse en el vacío, salir a las calles con pancartas y gritos, presionar hasta que el cansancio quiso doblara las rodillas. Finalmente —dice Eder Santivañez— la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) cedió y nos entregó una base de datos oficial: los desmontes autorizados en Robore entre 2016 y 2024, reveló las cifras que cortan como cuchillos afilados.

Los números que Eder —líder del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca— me ha revelado, a través de documentos, me persiguen mientras recorro el valle de Tucabaca. Más de 36 mil hectáreas de selva en Roboré , han sido entregadas al desmonte con una autorización que suena a sentencia. De esas, 21 mil hectáreas están en zonas marcadas como “Uso Forestal y Ganadería Reglamentada”, lugares donde la ley promete actividades sustentables, reguladas con normas estrictas y microcaracterización detallada. Camino por esos terrenos y no veo sostenibilidad; veo cicatrices abiertas, árboles reemplazados por vacíos que el viento atraviesa con un lamento. La realidad es un eco cruel que contradice cada palabra escrita en esos documentos.

Hace varias semanas, mientras el sol se hundía tras las copas aún en pie, me senté en una roca al borde del área de amortiguamiento del refugio. Desde ahí, el sonido lejano de una motosierra me llegó como un zumbido nefasto. No es solo la pérdida lo que me atormenta, sino la sensación de que este paraíso se desvanece bajo un sistema que lo traiciona. El Tucabaca me habla en cada hoja que tiembla, en cada pájaro que alza el vuelo, y yo, con mi mirada de periodista comprometido con la naturaleza, trato de capturar su voz antes de que se apague. Mientras el polvo de la tierra talada se me pega a los botines, sé que no puedo rendirme. Y, entonces, miro una y otra vez esos documentos oficiales que la ABT entregó como respuestas al Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca.

***

Una legalidad a conveniencia

Las cifras —que están en manos del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca— muestran que la mayoría de estas autorizaciones se otorgan a predios privados (65%) y comunidades campesinas (31%), muchas de ellas nuevas o interculturales, incluyendo colonias menonitas. Se trata de actores que utilizan la tierra principalmente con fines agroindustriales, cultivando sorgo, soya y maíz a gran escala, actividades que están prohibidas en estas zonas forestales por el Plan de Uso del Suelo (PLUS).

Peor aún, se ha identificado el uso de la microcaracterización como una puerta trasera: un mecanismo que debería ser excepcional, se ha convertido en rutina para justificar desmontes en zonas no aptas. Esta práctica, sumada a la fragmentación de solicitudes (usando varios PDM20 por un mismo predio para evitar controles), está perforando sistemáticamente el PLUS.

¿Quién autoriza y quién controla?

El 63% de los desmontes fueron autorizados desde la oficina de la ABT en Roboré —advierte elMovimiento en Defensa del Valle de Tucabac— , lo que la convierte en la principal promotora del desmonte en la región. Sin embargo, cuando se trata de fiscalizar o controlar quemas y desmontes ilegales, la misma oficina alega falta de recursos. Se autoriza con facilidad, pero no se controla. Se recauda, pero no se protege.

“Además, hemos identificado un patrón muy peligroso: autorizaciones otorgadas sobre tierras ya desmontadas antes de obtener permiso, lo que representa una “legalización del delito”. En lugar de sancionar, se regulariza. En lugar de proteger, se facilita la destrucción”, asegura Eder Santivañez.

¿Cuál es el precio de esta pérdida?

Eder Santivañez tiene las respuestas en la punta de la lengua. Con voz firme, describe y afirma:

“El costo ambiental es devastador. Se han talado más de 10 millones de árboles, destruyendo hábitats vitales. Se pierden más de 210 millones de litros de agua al año, afectando la recarga hídrica, se dejan de capturar más de 260 mil toneladas de CO₂ cada año, agravando la crisis climática, se filtran 157 mil toneladas menos de contaminantes en el aire, con impacto en la salud humana, se fracturan corredores ecológicos esenciales, como el que une el Bosque Seco Chiquitano con el Pantanal y, además, el 55% del desmonte se concentra en el área de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Tucabaca, y más del 4% ocurre dentro del área protegida misma. Esto afecta directamente las fuentes de agua de comunidades como Limoncito y Los Sotos, y pone en riesgo la integridad de ecosistemas únicos y frágiles.

A ello debe sumarse el contexto de cambio climático, intensificado por la pérdida acelerada de ecosistemas, que en conjunto explican una parte significativa de la reducción de cuerpos de agua superficiales. En Roboré, esta disminución ha sido particularmente dramática: de 216 hectáreas en 1985 se ha pasado a apenas 11 hectáreas en 2023, una cifra alarmante que marca un récord negativo en la región.

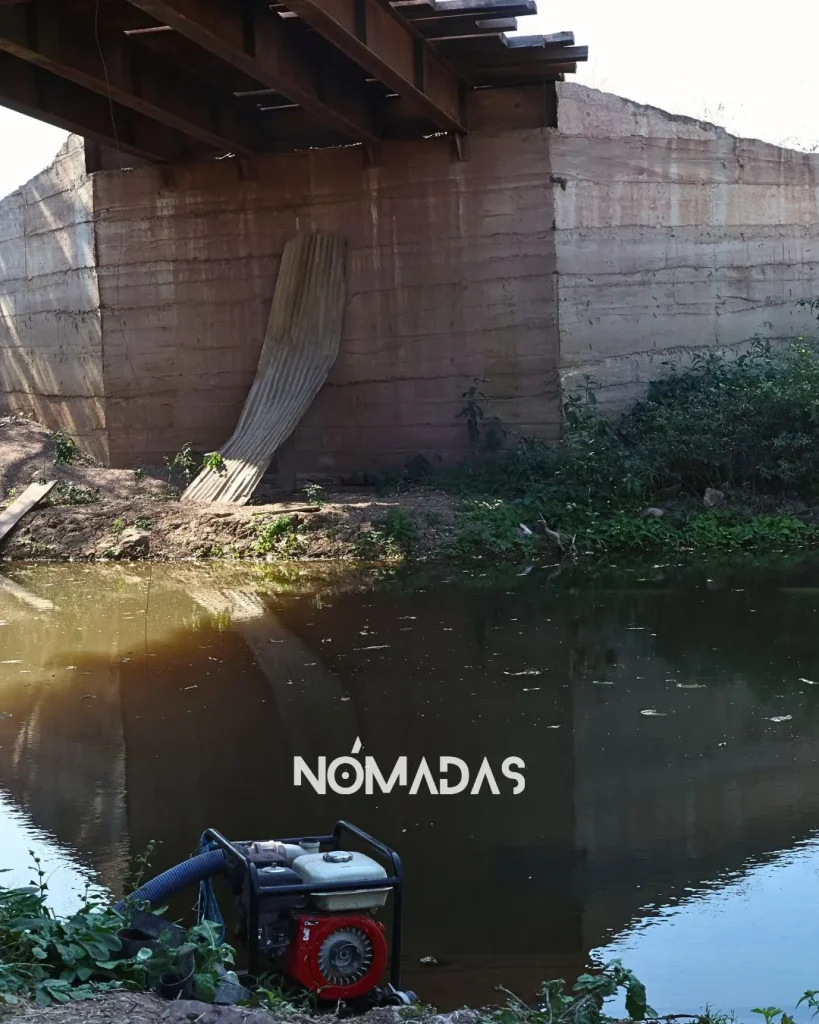

Es en este escenario de creciente escasez hídrica donde se multiplican los conflictos y abusos por el control de las pocas fuentes de agua restantes. Uno de los casos más emblemáticos —aún en espera de sentencia— enfrenta en Roboré a la TCO Turubó Este, la cual presenta la mayor pérdida de recarga hídrica en el país, contra una empresa ganadera que, según la denuncia, habría instalado infraestructura sobre el río San Lorenzo, afectando de forma drástica su flujo y calidad.¿Y ahora qué?

Frente a esta realidad, el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca exige:

La paralización inmediata de todas las autorizaciones de desmonte en Roboré, la elaboración urgente de un plan de recuperación forestal, el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, combinando tecnología satelital y verificación en campo, una revisión profunda de la Ley 741 y de la utilización de los PDM20, para frenar su abuso como vía fácil para desmontar y transparencia y rendición de cuentas de las oficinas de la ABT que emiten permisos sin el debido control. Además de la fiscalización y sanción por el desmonte realizado sin autorización.

Eder Santivañez quiere que Bolivia y el mundo sepan que el Valle de Tucabaca no es solo un punto en el mapa; es una fuente de vida, de agua, de cultura, de equilibrio. Cada árbol que cae allí no solo deja un hueco en el bosque, sino también una herida profunda en nuestro futuro como humanidad.

“La defensa del bosque es también la defensa de quienes vendrán después de nosotros. Es ahora, o será nunca. La defensa del bosque es también la defensa de la humanidad”.

Revista Nómadas se ha comunicado con la ABT y le ha hecho llegar varias preguntas sobre este tema. La institución se ha comprometido en hacer gestiones para responderlas. Tras que tengamos las mismas, las publicaremos.

***

La luz del sol cae sobre el Valle de Tucabaca y proyecta sombras largas entre los árboles que aún resisten. El canto de las aves se mezcla con el silencio de lo que ya no está. Me detengo un momento, cierro los ojos, y respiro profundo. El aire sigue oliendo a selva, pero también a urgencia. A esa mezcla extraña entre la belleza que perdura y la herida que se ensancha.

Aquí, en este pedazo de mundo que late entre serranías y vegetación milagrosa, comprendo que el bosque no solo necesita defensores, necesita cronistas que cuenten su verdad. Por eso estoy aquí, por eso estamos aquí.

Camino entre las raíces expuestas, entre los árboles que parecen observarlo todo, y me despido en silencio. Pero no me voy del todo. Porque el Valle de Tucabaca, con su fuerza y su fragilidad, se ha quedado dentro de mí. Y mi voz, y la de Revista Nómadas, seguirá resonando mientras haya algo por lo que luchar, algo que aún respire.

***